□余永亮

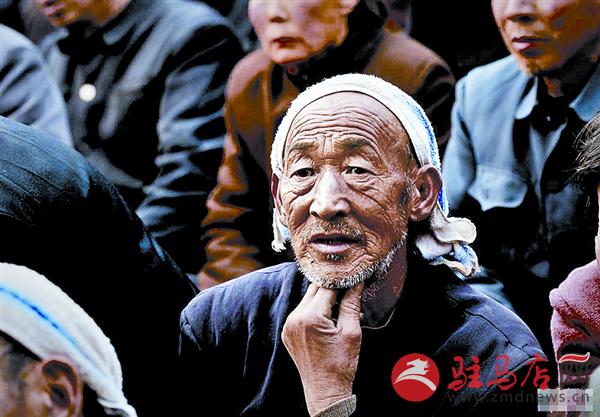

自从“中原文化大舞台”巡演活动开展以来,我经常走进剧场看戏。每次演出即将开始时,工作人员便会把观众头顶的灯关掉。此时此刻环视剧场,黑压压上千人,虽然看不清他们的脸,但是通过曾经看戏的经历,我发现剧场里的观众也分为不同类型——或安静、或热情、或走心、或挑剔……

我认为,能心无旁骛并安静地观看演出的观众才算是好观众。坐在剧场的座位上,把手机调成静音,尽量不来回进出,只投入地欣赏着演员的精彩表演,认真聆听着咚锵的锣鼓和咿呀的唱腔。如果觉得不错,不要吝惜自己的掌声;就算演员的发挥不尽人意,也不必过分苛责。其实,不少观众都属于这种类型,他们表情从容、内心淡定。也正因为如此,才给演员们营造了良好的演出氛围,同时也彰显了驻马店人的文明素质。

不过,有句俗话这样讲:“演戏的是疯子,看戏的是傻子。”所以有时候,即便你想做个淡定的观众,却在不经意间,各种情绪已被演员的表演撩拨得淋漓尽致。不由自主地,心海中便会泛起波澜,于是,剧场里开始响起叫好声,几声响亮的“好”之后,便是热烈的掌声。尤其是武戏,最能博得这样的掌声。诸如《收大鹏》《小商河》之类的经典折子戏,虽然看过多次,可是因为有演员在戏台上不遗余力地翻腾和对打,观众还是直呼过瘾,剧场里仍会掌声雷动。

一折武戏暖热了场子,也让观众热情高涨起来。接下来正戏开锣,更多的观众变成了“走心一族”。“自从孩儿离家园,为娘时刻挂心间……”印象最深的是豫剧《寻儿记》“认子”一折。当女主角孙淑林18年后再次捧着儿子的脸,用如泣如诉的唱腔讲述一路寻儿的艰辛磨难时,我耳边响起了啜泣声,身边的许多观众已是泪流满面。还有一次是越调《诸葛亮吊孝》“灵堂”一折,扮演诸葛亮的演员既要让剧中的小乔觉得是“真哭”,又要让台下的观众觉得是“装哭”,分寸极难拿捏。由于表演到位,当小乔要摔酒杯时,剧场里突然变得格外安静,观众仿佛屏住了呼吸,为诸葛亮的性命担忧。细细想来,那种安静以及安静之后的唏嘘叹息,相比演员用飙高音换来的廉价掌声,更加珍贵千百倍。

可是,也会有一些挑剔的观众,像检查作业一样欣赏演出,随时和身边的人讨论并指出不足。记得那次观看《包青天》时,身边的一位奶奶坚持用豫剧名家张宝英的标准来要求扮演秦香莲的青年演员,并表示结束后要到后台提些建议。还有一次,戏票上印的是《风雨情缘》,开演不久,身边一对母女便小声争论起来。母亲说:“这不就是《大祭桩》嘛,你看那服装改得像啥样子,受不了!”女儿反驳:“妈,你不懂!这可是得过‘梅花奖’的戏!”母亲不服气,继续嘟囔着:“咦,就这还得‘梅花奖’?我真是‘没话讲’了……”可纵然有些不满意,那位阿姨还是坚持看完了整场戏。

一场场精彩的演出、一个个质朴的观众、一段段美好的回忆……我突然想起那句流行语——人生如戏,全靠演技。对于戏曲演员来说,面对各色各样的观众,最好的演技应是坚守与传承吧!而我们做观众的,不管你是否满意,都请在谢幕时起立、鼓掌,并向台上涂满油彩的面孔挥手告别。那一刻,曲终人散意未尽,悲欢离合入戏来。