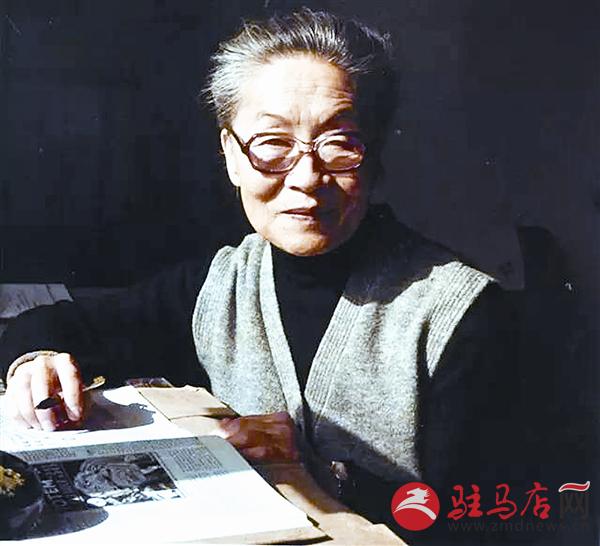

杨绛先生去世 享年105岁

钱钟书生前称其“最才的女,最贤的妻”

著名文学家、翻译家杨绛先生于5月25日1时去世,享年105岁。与辛亥革命同龄的杨绛先生出身名门,天赋文才,不仅在文学上开辟了自己的一方天地,还因与文史大家钱钟书的美好婚姻而备受艳羡。钱钟书生前曾称其“最才的女,最贤的妻”。

杨绛生前照。

名门闺秀

一星期不读书,一星期都白活

杨绛祖籍江苏无锡,1911年7月17日出生在北京一位开明的知识分子家中,未满百日,便随父母移居上海。少年时代,杨绛在上海读书。她从小就学习好,但最淘气顽皮,曾因为上课说话被罚站示众,却因不服两人说话只罚一人而大哭到下课。在苏州东吴大学求学时,杨绛是班上的“笔杆子”,中英文俱佳。

杨绛的父亲杨荫杭学养深厚,早年留日,后成为江浙闻名的大律师,做过浙江省高等审判厅厅长。辛亥革命前夕,杨荫杭于美国留学归来,到北京一所法政学校教书。1911年7月17日,杨绛在北京出生,取名季康,小名阿季。

杨绛排行老四,在姐妹中个头最矮,爱猫的父亲笑说:“猫以矮脚短身者为良。”杨绛8岁回无锡、上海读小学,12岁,进入苏州振华女中。

在父亲的引导下,她开始迷恋书里的世界,中英文的都拿来读,读书迅速成为她最大的爱好。一次父亲问她:“阿季,三天不让你看书,你怎么样?”她说:“不好过。”“一星期不让你看呢?”她答:“一星期都白活了。”

1928年,杨绛17岁,她一心要报考清华大学外文系。清华招收女生,但南方没有名额,杨绛只得就读苏州东吴大学。

最贤的妻

我见到她之前,从未想到要结婚

1932年初,东吴大学因学潮停课,开学无期。杨绛东吴大学政治学系毕业在即,不能坐等,就想到燕京大学借读,借读手续由她的同学孙令衔请费孝通帮忙办理。2月下旬,杨绛等5人北上。路上走了3天,到北平已是

杨绛初见钱钟书,只见他戴一副老式眼镜,浑身儒雅气质,“蔚然而深秀”。而杨绛更有一番神韵,她个头不高,但面容白皙清秀,身材窈窕,性格温婉和蔼。匆匆一见,他们没说一句话,彼此竟相互难忘。

然而,孙令衔莫名其妙地告诉钱钟书,说杨绛有男朋友,又跟杨绛说,他表兄已订婚。钱钟书写信给杨绛,约她相会。见面后,钱钟书第一句话就是:“我没有订婚。”杨绛说:“我也没有男朋友。”从此他们便开始了书信往来。

一天,费孝通到清华大学找杨绛“吵架”。费孝通认为他更有资格做杨绛的男朋友,因为他们已做了多年的朋友。费孝通此前曾问杨绛:“我们做个朋友可以吗?”杨绛说:“朋友,可以。但朋友是目的,不是过渡;换句话说,你不是我的男朋友,我不是你的女朋友。”这次,杨绛的态度还是没变:“若要照你现在的说法,我们不妨绝交。”费孝通很失望也很无奈,只得接受现实,跟杨绛做普通朋友。

“我见到她之前,从未想到要结婚; 我娶了她几十年,从未后悔娶她。”1935年7月13日,钱钟书与杨绛在苏州庙堂巷杨府举行了结婚仪式。多年后,杨绛在文中幽默地回忆丈夫对自己的评价。

随后,钱钟书获得了中英庚款留学奖学金,要到英国留学,杨绛毫不犹豫中断清华学业,陪丈夫出国。

杨绛在牛津“坐月子”时,钱钟书在家不时闯“祸”。台灯弄坏了,“不要紧”,墨水染了桌布,“不要紧”,颧骨生疔了,“不要紧”,事后都被杨绛妙手解开。杨绛的“不要紧”伴随了钱钟书的一生。“绝无仅有地结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友”、“最才的女,最贤的妻”,这是钱钟书写给杨绛的“赠语”。

1979年4月,中国社会科学院代表团访问美国,钱钟书和费孝通作为代表团成员,不仅一路同行,连住宿也被安排在同一房间,两人相处得不错。钱钟书想想好笑,淘气地借《围城》里赵辛楣对方鸿渐说的话,跟费孝通开玩笑:“我们是‘同情人’(指爱上同一个人)。”

钱钟书去世后,费孝通拜访杨绛,杨绛一语双关:“楼梯不好走,你以后也不要再‘知难而上’了。”

最才的女

与钱钟书“势均力敌”的大家

难得的是,杨绛在文学史上的身份,不止是钱钟书的妻子,更是著名作家、翻译家、外国文学研究家。用时下流行的话说,杨绛和钱钟书,有着世间罕有的“势均力敌”的爱情。

“你们这一代知识分子,在1949年时完全可以离开内地,为什么留下了呢”的问题,杨绛答道:“很奇怪,现在的人连这一点都不能理解。因为我们爱我们的祖国。当时离开有三个选择,一是去台湾,二是去香港,三是去国外。我们当然不肯和一个不争气的统治者去台湾;香港是个商业码头,我们是文化人,不愿去。”“很多外国人不理解我们,认为爱国是政客的口号。政客的口号和我们老百姓的爱国心是两回事。我们爱中国的文化,我们是文化人。中国的语言是我们喝奶时喝下去的,我们是怎么也不肯放弃的。”这确是老一代知识分子的心里话。

上海于1949年5月获得解放。这时,杨绛、钱钟书已接到清华大学的聘函。据说,北平和平解放后,他们两人的老友吴晗和钱俊瑞受中共中央委托,对北大、清华实行接管工作。随后,吴晗被任命为清华大学历史系主任、文学院院长、校务委员会主任委员。聘请杨绛夫妇担任清华大学外文系教授,是吴晗的主意。

1953年,杨绛任北京大学文学研究所、中国科学院文学研究所、中国社会科学院外国文学研究所的研究员,主要文学作品有《洗澡》、《干校六记》,另有《堂吉诃德》等译著,2003年出版回忆一家三口数十年风雨生活的《我们仨》,96岁又成书《走到人生边上》。

高莽忆杨绛

她遇到钱钟书 是幸运也是不幸

杨绛先生生前的好友、社科院外国文学研究所的同事、著名翻译家高莽先生,回忆他眼中这位伟大的女性。

据已经90岁的高莽先生回忆,最后一次见杨绛先生是在去年夏天,当时高莽先生与社科院外国研究所的同事,包括李文俊夫妇,郑土生等人一起去杨绛先生家里拜访。

“她是一位伟大的女性,才华非常突出。很年轻的时候就写剧本,写小说,能遇到钱钟书,生了一个女儿,能有这样一个家庭,她是幸运的,但又是不幸的,因为女儿早逝,钱钟书先生后来也去世了,她能坚持活下来很不容易。”高莽先生说。

提起跟杨绛先生的接触,高莽说,“我们在一起的时候,她总跟我开玩笑。我以前给她画过很多画,不管像还是不像,她都说像、画得太美了。过去她还给我写过很多信,表达了各种各样的感情,关于她翻译东西,写东西的感受,那时候我们虽然都住在北京,但是离得比较远,我们年纪又大,就习惯写信。”

认真是杨绛先生给高莽留下的重要印象,“杨绛先生特别认真,她以前练毛笔字,会让钱钟书先生在一旁一笔一划地教她。她完成了那么多的作品,包括散文、回忆录和翻译,后来又整理了钱钟书先生很多的东西,这不是一般人能做到的。”高莽说。

只想贡献一生,做做学问

实际上,苦难也伴随了杨绛夫妇一生。外辱内乱、颠沛流离、亲人离散……整个20世纪知识分子该赶上的境遇他们都赶上了。

1997年,被杨绛称为“我平生唯一杰作”的爱女钱瑗去世。一年后,钱钟书去世。

杨绛开始翻译柏拉图的《斐多篇》,以逃避失去亲人的痛苦。

由钱钟书和杨绛的作品收入所得,2001年建立了“好读书奖学金”,设在夫妇二人的母校清华大学。

2003年,《我们仨》出版。

书中有个名段落:

人间不会有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远。我们一生坎坷,暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催,我们在人生道路上已走到尽头了。1997年,阿瑗去世。1998年,钟书去世。我们仨人就此失散了。就这么轻易失散了。“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”。现在只剩下了我一人。

2007年,杨绛96岁,出版《走到人生边上》。这本书是关于自己对于命运、人生、生死、灵与肉、鬼与神等根本问题的思考。

步入百岁的杨绛,显出智者的仙骨。媒体配图的照片上,她总是把银色的短发梳得光滑地背在脑后,有时带个黑卡子,面庞有些消瘦,一脸祥和。

百岁生日之际,杨绛接受了一家媒体的采访,但是以笔谈的形式。

回答“什么是您在艰难忧患中,最能依恃的品质?”杨绛说,我觉得在艰难忧患中最能依恃的品质,是肯吃苦。因为艰苦孕育智慧;没有经过艰难困苦,不知道人生的道路多么坎坷。有了亲身经历,才能变得聪明能干。

我的“向上之气”来自信仰,对文化的信仰,对人性的信赖。总之,有信念,就像老百姓说的:有念想。

她由此举例文革中,自己仍然坚信“人性并未泯灭,乌云镶着金边。”确信“灾难性的“文革”时间再长,也必以失败告终,这个被颠倒了的世界定会重新颠倒过来。”

在这篇问答结尾处,杨绛说,“我今年一百岁,已经走到了人生的边缘,我无法确知自己还能往前走多远,但我很清楚我快‘回家’了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有‘登泰山而小天下’之感,只在自己的小天地里过平静的生活。

细想至此,我心静如水,我该平和地迎接每一天,过好每一天,准备回家。”

杨绛莫名其妙地红了,成了微博、微信的宠儿。网络上拼凑杨绛的“名言名句”,竟流传出“百岁感言”。浮躁的网友只想干了这碗鸡汤。

与之相反的是杨绛有篇散文《隐身衣》,能“隐于世事喧哗之外,陶陶然专心治学。”

她说:“钟书说自己‘没有大的志气,只想贡献一生,做做学问。’这点和我志趣相同。”

(据新华社)