□杨暖

我曾经看过一名女演员的访谈。她讲道,十多岁时,她被父母送到北京学戏,家教甚严加上自身刻苦,此后十年她都没有回过家,直到毕业时接拍一部电影,才首次回到生养她的东北小城。后来,她因为首部电影一举成名。不过,令我唏嘘的,还是这名女演员的个人际遇。她说,这种少小离家的成长经历造成她成年后严重缺少安全感,总有在路上、很风尘的感觉。成名后,她甚至一度逃避到各地拍戏。她很羡慕朝九晚五的上班族生活,因为可以天天回家。

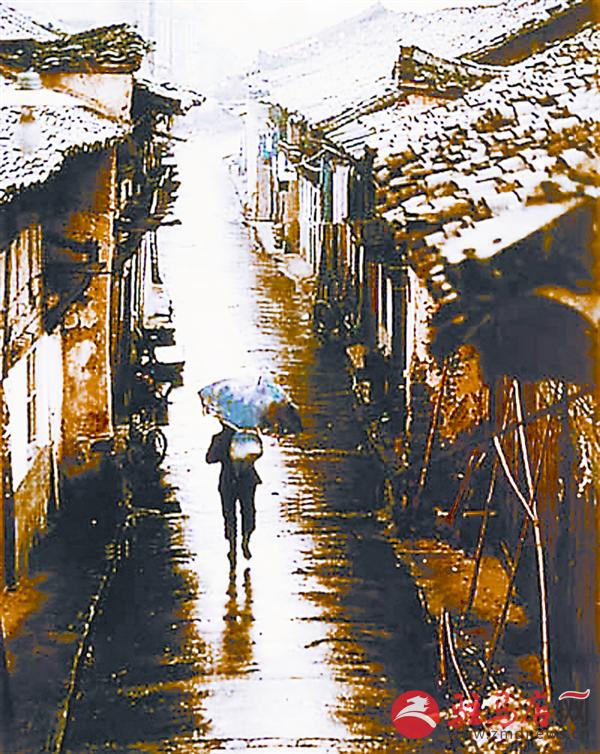

此处的风尘,我理解为漂泊,是那种投身到异乡,在一个四壁苍茫的世界里独自行走,肩上尘埃如霜的无定状态。

有着相似的成长经历,我很能理解她的这种感受。这些年,见惯了身边的人们来来往往,多少日月就这样背着梦想飘荡在别人的城市,日夕月落,唯有风从耳边呼呼掠过。

多年前,冈林信康在《绝望的前卫》中写了这样一段话:“过去已经逝去,泪水早已堵塞。像他们那样笑吗?我不愿意,每当和往日的温暖相遇,在无人处心中落下泪滴。对于我,这一切就是生存啊。”是的,这就是生存。

若干年前,那个落雪漫天的冬日,我沿着京广铁路一路向南,朝着我未达的南方、未尽的岁月不管不顾地走去。从那时起,我再也没能回到一个真正心安的地方。从一个地方再到另一个陌生的城市,辗转流离的,总是天涯过客。

我也试着中途回过故乡,然而,我落寞地发现,这些年在南方养成的生活习惯和思维模式已无法融入故乡,故乡也无法再适应我。于故土而言,我们都是流离失所的旅人,即使逃离都市,依然无所依附。我正和所有活在这颠沛年代、流离失所的人们一样,站在身体居住的地方,拥有回不去的故乡,寻找遥望精神的原乡。这种境况,套用电影《狄仁杰之通天帝国》中的一句台词:“天意昭炯,我自独行,天地虽不容我,心安是归处。”

近期我办了一件生命历程中具有决定性意义的事——将户口从北方迁至岭南小城。作为一名北客南来的游子,从身份上也算有了短暂性的居所。只是户口迁移丝毫没有缓解我的漂泊之感。房子带来的生活舒适性,与精神空间里的流亡之旅,我缺少的是后者。

那天,一曲《精忠报国》轰然响起,我听到歌里这样唱:“狼烟起,江山北望。龙起卷,马长嘶,剑气如霜……马蹄南去,人北望。人北望,草青黄,尘飞扬……”我僵在那里,半晌,潸然泪下。

内心潮起潮落的,是那多少次在行走颠沛中涌出的漂泊感,无处安放,无处寄身。生在这盛世中国,生在这颠沛年代,三千里疆河五千年家国的悲壮辽远,不再是沙场秋点兵的豪情,更是那抹不去、离不开、放不下的乡愁。这样的乡愁山一程,水一程,曾经是远古疆场醉里挑灯看剑的寒光,和那些塞外将士背井离乡的忧伤。只是隔了时间的蔓草荒烟,这熟悉的、浓重的乡愁被一嗓子家国相望的苍然吼出来,还是那么准确地将我击中。

那天和在深圳的弟弟聊天,他说忽然很想回老家的院子里看看,再抱一只村子里的小狗回来养。我默然,只是有点儿意外,这个曾经一心向外、要留学要出国、要飞得天高地远的孩子,终于开始回头望了。若在商海再沉浮几年,许是更怀念故乡吧,像我一样,怀念当初走出的那个院落,童年所在的地方。

如今,我来这岭南小城数年了,生活渐渐安稳,定居了,有了家庭和朋友圈子。只是,和身边的朋友们一样,至今都没有归宿的感觉,老觉得是停留,因为这小城承载了一个人的青春、成长的过程。和小城熟悉相伴,没有抵消骨子里的漂泊感,相反,却随着年岁的增长和心灵体验的丰富,更加强烈清晰。

我们行走,行走中有浓浓的乡愁。那远古的乡愁,辗转于长亭短亭、荒草驿马的旅途,家园召唤着每一个落叶归根的游子。如今,生在这颠沛的年代,我们的乡愁,是横亘于诗酒家园、灵魂、远方与风,越来越繁华的现实生活与日益荒芜的精神家园之间,逃无可逃,去无所去。

此文落笔时,我在想,如果生为男子,落笔为“我们喝酒,我们乡愁”倒畅快些,这样我就不必枯写文字,直接召唤一伙儿五湖四海漂来的朋友,什么也不必说,举起一杯酒,都付笑谈中。所谓“一杯看剑气,二杯生别离,三杯上马去”,谁叫我们那时年少春衫薄,戴月打马,不顾一切奔向远方浪迹天涯呢。今宵酒醒,天涯何处,此去经年想归去,苍茫茫的却没个归处,唯有,叹一声廊前金秋的好天气啊,叹一声我们的乡愁……而我,这个秋日静寂的夜晚,只能独自以笔代酒,祭奠这漂泊的乡愁。