老照片。

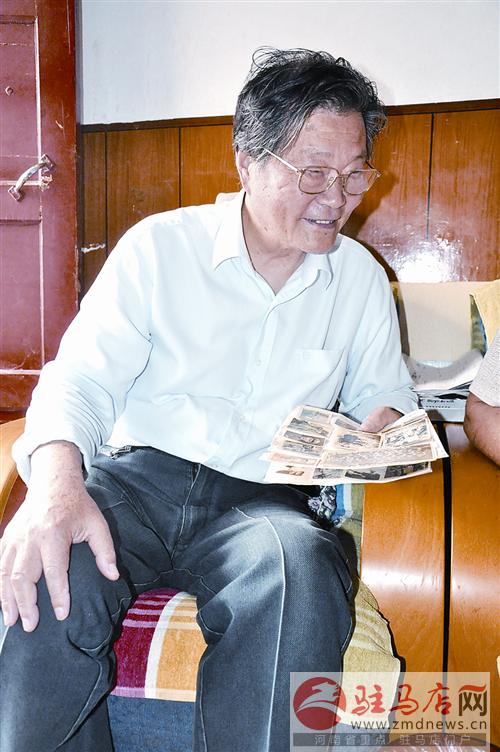

看到老照片,魏华坤老人的思绪仿佛又回到了战争岁月。

□晚报记者 胡智慧 李 杨 文/图

7月6日上午9时许,家住驿城区纺织站家属院的离休干部魏华坤给记者打电话说:“我在看一个战友寄来的老照片,心情特别激动,有一些话现在就想跟你说说,你能来一下吗?”电话那端的老人嗓音清晰,但有些许颤抖。

9时30分,按照魏老的指示,记者来到驻马店火车站附近魏老的家门前。

开门的老人自称是魏华坤。未及寒暄,他便拉着记者,让记者坐在客厅的一简易沙发上。

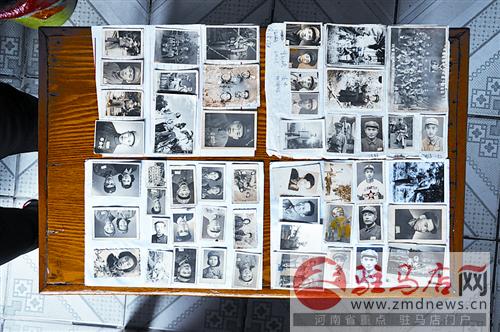

这是上世纪70年代典型的3居室,现在由魏华坤老两口和一个正在上高中的女儿居住。室内的摆设大方简朴。记者还没有把房间扫视完毕,魏老已经从书房拿出了一叠照片:“你们看,这就是战友从昆明寄来的照片,一共52张。”

52张照片分别用4张A4纸托裱起来。照片大小不一,但每张纸上的照片都搭配得很匀称,可以看出制作者非常用心。

魏华坤手捧照片,深情地给记者讲述了照片上记录的感人故事——

14岁当上解放军

魏华坤1935年出生于汝南。1949年上半年,魏华坤在汝南中学读二年级。当年暑假,河南省军区第五独立团政治处找到学校领导说,他们团宣传队想招几个学生当文艺兵。

教导处的卢老师把魏华坤和另外3名同学叫去,问他们愿不愿意当文艺兵。魏华坤等人高兴极了。这时,有两名女同学凑上来,也想去当兵。卢老师说人家不要女兵,以后有机会再说。学校写了介绍信,魏华坤等人就这样加入了河南省军区第五独立团。这一天,是1949年8月28日。

部队南下到信阳,魏华坤等人开始了集训。集训的生活很紧张,魏华坤每天识简谱、练发音、学唱歌。除此之外,魏华坤还要抄剧本、背台词、学普通话。老文工队员排练时,魏华坤都会去观摩。有时广场上有晚会,魏华坤也会趁机学习。

当时,炮九团也在信阳,他们的宣传队员演的滑稽快板和东北风味的小话剧,非常吸引人。尤其是专署文工团,人才济济,团员素质很高,又有文化界人士指点,演出的歌剧《白毛女》引起轰动。

慢慢的,魏华坤的文艺造诣越来越深。

战友间的情谊历久弥深

魏华坤说,寄照片的人叫余林清,今年84岁。余林清和丈夫梁生元都是魏华坤的战友。1949年底,魏华坤随河南军区第五独立团文艺队南下广州,为攻打海南岛的作战部队做后勤保障。其间,河南军区第五、第六独立团合并为中南军区第一独立团,余林清是独立团卫生队的护士。

1950年5月,海南岛解放,作为后勤部队的独立团赢得了修整机会。这时,有人给余林清和魏华坤的另一个战友梁生元牵线,让梁生元与余林清处对象。梁生元喜不自禁。

与余林清第一次约会时,梁生元为了壮胆,拉上当时年仅15岁的魏华坤当“电灯泡”。

余林清和梁生元的恋爱关系确定后,作为两人爱情见证人的魏华坤与他们的战友情、老乡情更深一层。直到后来一些战友参加抗美援朝,乃至退伍到地方工作,魏华坤都是余林清、梁生元与战友们联络的桥梁。尤其是战友们离休以后,余林清和梁生元留在了昆明,一部分人回到了原籍驻马店。

在驻马店市居住的魏华坤更把自己的家当成了余林清和梁生元回乡省亲与会见战友的中转站。余林清和梁生元每次回乡,老战友们都会在一起品家乡美食,游家乡美景,叙谈半个多世纪的风雨人情,战友之间的情谊历久弥深……

把战友的深情厚谊传承下去

2012年梁生元因病去世,余林清和孩子们一直在昆明生活。2013年底,余林清突发脑溢血,幸亏抢救及时,捡回了一条命。经过几个月的治疗,身体有了明显好转的余林清觉得,有一件事必须做,那就是把她和丈夫存放的、当年独立团河南籍战友的一些老照片寄回家乡,托付给一个能让战友的深情厚谊传承下去的可靠的人。魏华坤自然就成了首选。

中午12时30分,魏老的讲述接近尾声时,记者听到了钥匙开门的声音。进来的是魏华坤正在读高二的女儿。他的女儿一边给记者打招呼,一边凑到我们跟前看照片。

当魏华坤的女儿翻看到一张余林清和梁生元的合影照时说:“余阿姨和梁伯伯我都认识,他们和我爸的关系非常好。”

听了女儿的话,魏华坤好像突然想起了什么,盯着女儿说:“前几天复习功课时,你不是在读社会主义核心价值观吗?社会主义核心价值观中的‘和谐’,从人际关系的层面上讲,就是要像我们老战友之间那样,你们年轻人要好好学习啊!”听了魏老语重心长的话语,他的女儿和记者一起颔首。