冯华豫

资料照片

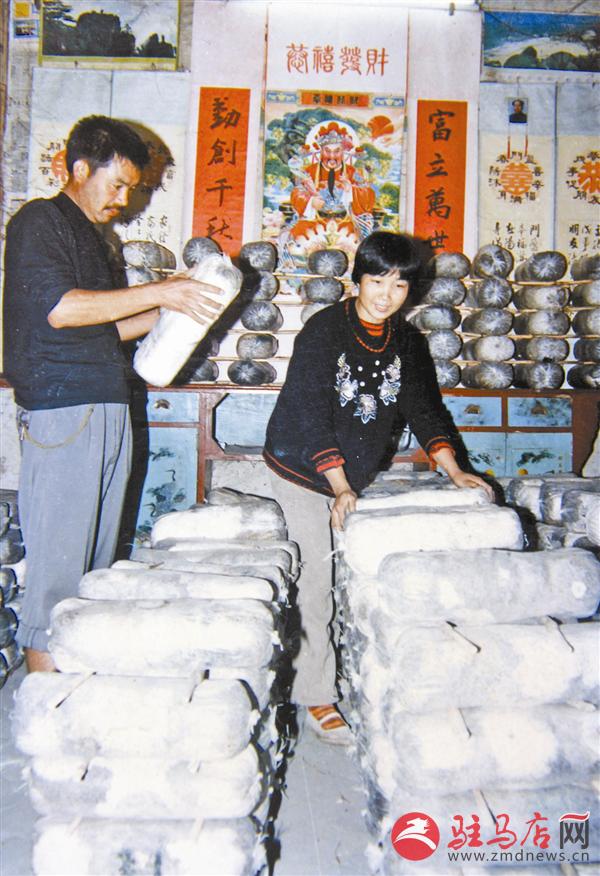

这张题为《大乔庄换“神”记》的老照片(右图),摄于1996年10月,至今已经26年。老照片的背后,隐藏着一段发人深省的故事。

泌阳县与社旗县交界的泰山庙镇,有一个近千口人的自然村——大乔庄。这里的农民忠厚、勤劳、朴实,祖祖辈辈靠耕作生活,却常年与贫穷结下不解之缘。他们想富、盼富,两眼望穿,总是把致富的愿望寄托在财神身上,希望财神爷开开眼,降福于大乔庄。然而,幻想终归是幻想,村民们一不会做工,二不会经商,致富奔小康的目标十分渺茫。

财神在哪里?村民们都在苦苦地思索。

改革开放的春风,吹绿了广袤的农村大地,改变了广大农民的传统思想观念。

1992年金秋,年逾不惑的村民贾长林在县城结识了青年农民“香菇大王”祁建勋,二人一见如故。在祁建勋的鼓励下,贾长林抱着试一试的态度,从祁建勋那里引来菌种。在祁建勋精心指导下,贾长林当年获利6400元。

“贾长林种香菇发财了!”

消息像长了翅膀,很快传遍全村。大家纷纷效仿,种菇户越来越多,经济效益成倍增长。到1995年底,全村菇农已有半数以上,全村人均香菇收入1500多元。青年农民钱广山1995年投资4500元种香菇,获利32000元。有个外地客商答应先预付给他两万元,让他去当技术员,并承诺8个月后,再付给他两万元,被他当场谢绝。时任泌阳县委书记徐群才风趣地对钱广山说:“8个月,4万元,请不动你一个庄稼汉。”钱广山腼腆地说:“俺不能光图自己发财,要让家乡的父老乡亲都种香菇富起来!”

祖祖辈辈梦想靠财神赐福的大乔庄人,终于认识到财神不是别人,就是香菇,就是他们自己。

1996年10月的一天,我慕名来到大乔庄采访,发现该村的农户家中都种满了香菇,连农户当年“敬神”用的“神台”上也摆满了香菇袋。此时此景,不仅令出身于世代农家的我感慨万分:农民,这些面朝黄土背朝天,日出而作、日落而息的农民,在改革开放大潮的激荡中,思想观念发生了深刻变化,他们把香菇当成了实实在在的“神”!当时,我敏锐地认识到,这个事件的新闻价值,远远超出了多少农民种多少袋香菇、创造多少效益的经济价值,这是当代农民思想观念的一个飞跃。于是我迅速拍下了这张有历史价值的现场照片,然后借助当时的灵感,挥笔疾书,写下了《大乔庄换“神”记》一稿,该稿件配发这张照片被《河南日报》《河南经济日报》《河南农村报》《驻马店日报》等多家媒体在重要位置刊发,并荣获了当年省、市好新闻奖。

光阴荏苒,一转眼26年过去了。在改革大潮中,现在的大乔庄,早已今非昔比。小洋楼取代了破旧草房,柏油路取代了羊肠小道。大乔庄人种植的香菇,已经出口到俄罗斯、韩国、日本等国,大乔庄的菇农也随着产品一起去到了异国他乡,成了深受欢迎的技术能手。在大乔庄菇农的带动下,目前全县食用菌种植量达2.5亿袋,食用菌产业实现产值50亿元,出口创汇1亿美元,带动全县30余万人就业创业,增收致富。泌阳一跃成为闻名全国的香菇大县。而大乔庄,也成为泌阳县香菇产业的起源地,在泌阳农村改革中起着重要的推动作用。