晚报记者 张丽丽 袁 敏

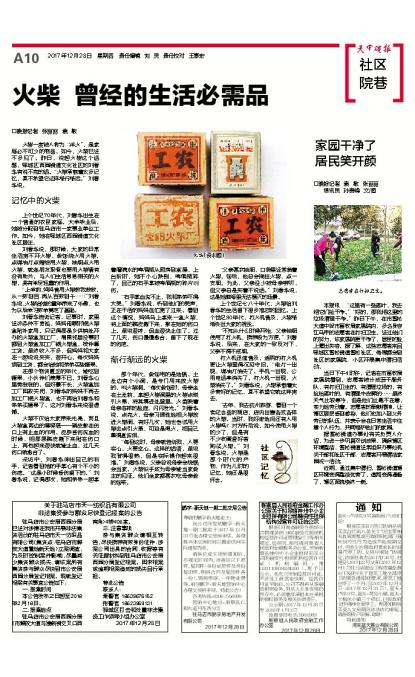

火柴(资料图)

火柴一度被人称为“洋火”,是家庭必不可少的物品。如今,火柴已经不多见了。昨日,说起火柴这个话题,驿城区西园街道文化社区的刘春华有说不完的话。“火柴承载着太多记忆,真不希望它这样渐行渐远。”刘春华说。

记忆中的火柴

上个世纪70年代,刘春华出生在一个普通的农民家庭。大学毕业后,她被分配到驻马店市一家事业单位工作。如今,她在驿城区西园街道文化社区居住。

刘春华说,那时候,大家的日常生活离不开火柴,做饭烧火用火柴,点煤油灯点蜡烛用火柴,抽烟点火用火柴,就连朋友聚餐也要用火柴猜有没有助兴。与人们生活息息相关的火柴,具有举足轻重的作用。

“上学前,妈妈曾用火柴教我数数,从一数到百、再从百数到千……”刘春华说,火柴给她的童年带来了乐趣,也为以后学习数学奠定了基础。

刘春华告诉记者,记事时,家里经济条件不宽裕,妈妈闲暇时糊火柴盒贴补家用。只记得那是乡供销社开办的火柴盒加工厂,周围邻居没事时都到火柴盒加工厂糊火柴盒,按件算工资。虽然收入不多,但妈妈和大家在一起说说笑笑,很开心。每次妈妈领到工资,都会给她和弟弟买些糖果。

在那个物资匮乏的年代,能吃到糖果,小伙伴们羡慕不已,刘春华心里美滋滋的。但好景不长,火柴盒加工厂因故关闭,刘春华的妈妈不再去加工厂糊火柴盒,也不再给刘春华和弟弟买糖果了。这对刘春华来说很遗憾。

火柴不仅给大家带来光亮,而且火柴盒两边的摩擦层——磷皮敷在伤口上有止血的作用。皮肤受伤流血的时候,把那层磷皮撕下来贴在伤口上,再包起来很快就能止血,过几天伤口就愈合了。

采访中,刘春华伸出自己的右手,记者看到她的手掌心有个不小的伤疤。“这是小时候受伤留下的。”刘春华说,记得那次,她和弟弟一起拿着灌满水的啤酒瓶从厨房到堂屋,上台阶时,她不小心跌倒,啤酒瓶碎了,自己的右手掌被啤酒瓶的碎片划伤。

“右手掌血流不止,我和弟弟吓得大哭。”刘春华说,听到他们的哭声,正在干活的妈妈连忙跑了过来。看到这个情况,妈妈马上拿来一盒火柴,将上面的磷皮撕下来,敷在她的伤口上。虽说很疼,但血很快止住了。过了几天,伤口慢慢愈合,留下了现在的伤疤。

渐行渐远的火柴

那个年代,做饭用的是地锅。土灶边有个小洞,是专门用来放火柴的,叫火柴洞。“每次做饭时,母亲坐在土灶前,拿起火柴洞里的火柴点燃引火草,将其填进灶膛里。火苗映着母亲慈祥的脸庞,闪闪发光。”刘春华说,点完火,母亲习惯性地把火柴放进火柴洞。有好几次,她也尝试用火柴去点引火草,可总是熄火,把自己熏得直流泪。

“每到这时,母亲就告诉我,人要实心,火要空心。这样的话语,虽说我背得很熟,但是实际操作起来很难。”刘春华说,父亲总说母亲会烧锅会当家。火柴似乎成为母亲能当家做主的见证。他们全家都喜欢吃母亲做的饭菜。

“父亲喜欢抽烟,口袋里经常装着火柴。饭后,他总会掏出火柴,点一支烟。为此,父亲没少被母亲唠叨,但父亲总是笑着不说话。”刘春华说,这是她脑海里无法磨灭的场景。

上个世纪七八十年代,火柴给刘春华的生活留下很多难忘的回忆。上个世纪90年代,打火机普及,火柴渐渐淡出大家的视线。

“不知从什么时候开始,父亲抽烟使用了打火机,携带极为方便。”刘春华说,后来,在大家的一致反对下,父亲不得不戒烟。

打火机迅速普及,透明的打火机更让火柴显得沉闷守旧。“电灯一出现,煤油灯消失了。手机一出现,公用电话亭消失了。打火机一出现,火柴消失了。”刘春华说,火柴承载着太多美好的记忆,真不希望它就这样离去。

“去年,我去杭州旅游,看到一个卖纪念品的商店,店内出售各式各样的火柴。当时,我好奇地问还有人用火柴吗?对方听后说,如今使用火柴的少了,但是有不少收藏爱好者购买火柴。”刘春华说,火柴是那个时代的产物,作为儿时的记忆,她还是很怀念。