晚报首席记者 高琳琳

实习生 王 壮

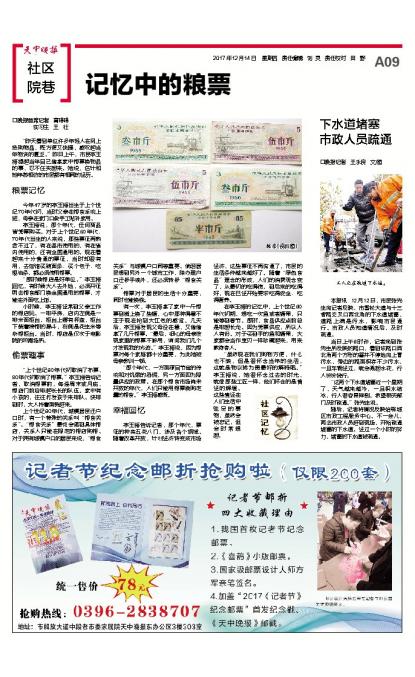

粮票(资料图)

“昨天看到单位许多年轻人在网上选购物品,既方便又快捷,感叹起当年物资的匮乏。”昨日上午,市民李玉梅提起当年自己偷拿家中粮票换物品的事,忍不住笑起来。她说,估计和她年龄相仿的市民都有相同的经历。

粮票记忆

今年47岁的李玉梅出生于上个世纪70年代初,当时父亲在粮食系统上班,母亲在家门口做手工贴补家用。

李玉梅说,那个年代,任何商品皆凭票购买。对于上个世纪60年代、70年代出生的人来说,那些票证再熟悉不过了,有在县市使用的,有在省内使用的,还有全国通用的。现在看起来十分普通的票证,当时却很有用,去饭馆买碗面条、买个包子、吃根油条,都必须使用粮票。

“那时候粮店是好单位。”李玉梅回忆,有时候大人去外地,必须开证明去粮食部门换全国通用的粮票,才能在外面吃上饭。

小时候,李玉梅经常到父亲工作的粮店玩。一排平房,店内左侧是一排米面柜台,柜台上摆有秤盘,柜台下装着接粮的漏斗,右侧是花生米等杂粮柜台。当时,粮店是仅次于电影院的热闹场所。

偷票趣事

“上个世纪80年代初取消了布票,90年代初取消了粮票。”李玉梅告诉记者,取消粮票前,每逢周末或月底,粮店门前总排起长长的队伍。家中有小孩的,往往打发孩子来排队。快排到时,大人拎着面袋赶来。

上个世纪80年代,城镇居民迁户口时,有一个特殊的关系叫“粮食关系”。“粮食关系”最终会落到具体粮店,关系人只能在限定的粮店购粮。对于拥有城镇户口的居民来说,“粮食关系”与城镇户口同等重要。倘若居民想到另外一个城市工作,除办理户口迁移手续外,还必须转移“粮食关系”。

粮票对于居民的生活十分重要,同时也能换钱。

有一次,李玉梅拿了家中一斤粮票到街上换了些糖,心中那种得意不亚于现在抢到大红包的感觉。几天后,李玉梅发现父母没在意,又偷偷拿了几斤粮票。“最后,细心的母亲发现家里的粮票不够用,询问我们几个才发现我的劣迹。”李玉梅说,因为粮票对每个家庭都十分重要,为此她被母亲教训一顿。

“那个年代,一方面源自节俭的传统和对饥饿的恐慌,另一方面因为限量供应的政策。在那个粮食市场尚未开放的年代,人们只能用粮票换购定量的粮食。”李玉梅感慨。

幸福回忆

李玉梅告诉记者,那个年代,票证的种类五花八门,涉及各个领域。随着改革开放,计划经济转变成市场经济,这些票证不再流通了,市民的生活条件越来越好了。随着“绿色食品”理念的形成,人们的消费观念变了,从最初的吃得饱,到后来的吃得好,现在已经开始要求吃得安全、吃得营养。

在李玉梅的记忆中,上个世纪80年代初期,想吃一次鱼或者糖果,只能等到春节。那时,食品供应点前总是排起长龙。因为凭票供应,所以人人有份。对于买到手的鱼和糖果,大家都会当作宝贝一样珍藏起来,用来款待客人。

“虽然现在我们购物方便,什么也不缺,但是很怀念当年的生活,这就是物以稀为贵最好的解释吧。”李玉梅说,她很怀念过去的时光,就像那些工匠一样,他们怀念的是曾经的辉煌。这些曾经在人们生活中驻足的事物,虽然会被忘记,但会时常想起。