为故宫捐赠19件文物 今年意外去世 故宫举办追思会

何刚家人追忆30多年间往事

捐宝者女儿:故宫对父有情义

30多年前的一段捐献行为,引发河南农民和故宫的一段情缘。20多天前的一段意外导致当事人不幸去世,媒体重新聚焦这一非同寻常的行为。昨天下午,故宫为当年捐献19件文物的何刚举行追思会,这在故宫的历史上还是第一次。

当天上午,故宫博物院的工作人员进行现场布置,为下午3时在建福宫花园举行的纪念何刚同志追思会做最后的准备。故宫的延春阁摆放着何刚当年捐赠的文物,向媒体进行展示,此外还在敬胜斋举行了相关的座谈会。

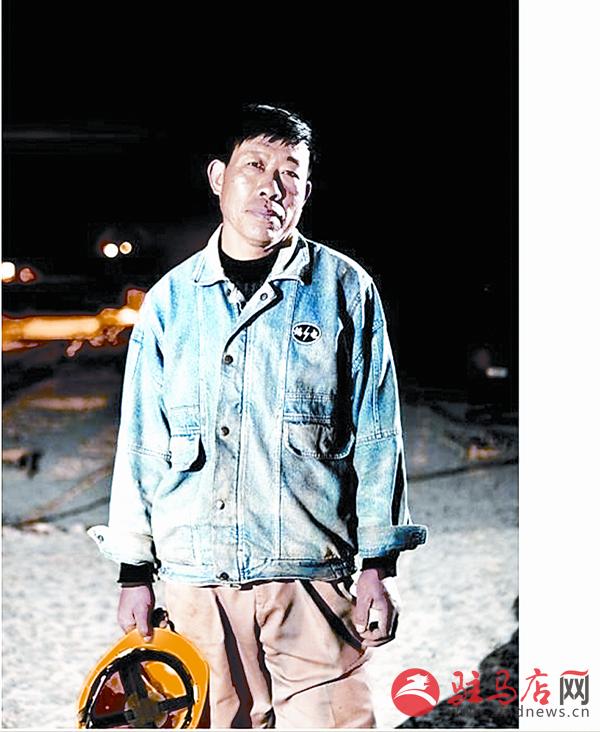

何刚生前照片。

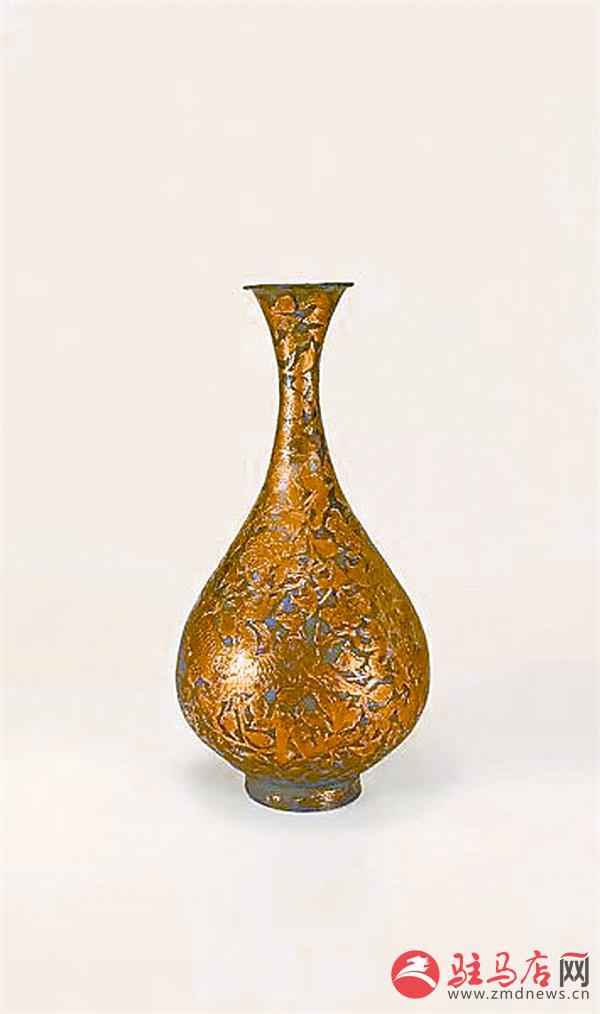

何刚捐献的银鎏金錾刻双凤穿花纹玉壶春瓶。

打工出意外 捐献者去世

今年5月30日11时40分,何刚与工友在济南市天桥区桑梓店镇邓营村施工中,一台龙门吊在拆除过程中发生倾覆,导致6人遇难,何刚未能幸免。不少人可能并不知道,遇难者之一的何刚是为故宫捐献19件文物的人。

何刚的家在豫东周口市商水县固墙镇固墙村。和大多数农民样,他们家也盖起了两层小楼。数十年的改革开放,为这个村子带来了巨大变化。但和城市相比,这里还是闭塞。城里普遍能够使用的网络,这里还没有铺开。

挖出聚宝缸农家院已被置换给村民

1985年,河南省周口市商水县固墙村村民何刚准备在家中支起一个石磨。他拿起工具准备挖几个浅坑,然后将架子做好,上面放置石磨。

“他的铁锹忽然碰到了一个东西,挖出一看,是一个大缸。”何刚的母亲今年已经80多岁,她仍记得当时的情景,儿子在忙活,她在一边。看到挖出的东西,何刚赶紧将东西收好,随后找到村干部刘红恩。年过六旬的刘红恩,现在是固墙村党支部书记。

“我与何刚的私交不错。当年何刚捐文物时,是我陪他一起去的。何刚捐文物的前后经过,我很清楚。”刘红恩接受媒体采访时说,何刚挖出了一个缸,缸里藏着19件“宝贝”。

“隔壁村子的文物贩子听说我们家挖出东西后,拿着钱来收购,我们不卖。”何刚的老母亲说,儿子何刚虽然只有小学文化,但是全家人都知道地下的文物应该交给国家。害怕放在家里不安全,他们赶紧装好转移到村干部刘红恩家。

据何刚母亲回忆以及当地媒体报道,何刚和刘红恩找到了当地的一个曾经在北京当过兵的于东汉(音),说明来意。经于东汉牵线,何刚联系到了于东汉的战友崔保贤(音)。崔保贤当时在故宫负责警卫工作,他把何刚的想法汇报给了故宫博物院。故宫博物院建议何刚把挖出的文物送到北京,请专家鉴定。

经过专家鉴定,何刚挖出的这些“宝贝”是十分罕见的元代窖藏银器。

为了更加完整地保护这批银器,在时任故宫博物院文物管理处处长梁金生的建议下,何刚与刘红恩返回商水老家,带着家中剩下的“宝贝”,二次进京,将“宝贝”全部送到了故宫博物院。

当记者和该村主任毛先生来到当年何刚挖出19件文物的地方时,这里已经盖起了两层小楼。毛主任说,何刚家里的这块宅基地和村民进行了置换,对方去年盖上了小楼,所以已经看不到当年挖宝的具体地点了。

故宫有情有义 家人一直不忘

“故宫待我们有情有义,父亲一直没有忘记。”何刚的大女儿说,父亲结过两次婚,留下3个孩子,她知道父亲的不容易。

昨天上午,记者来到河南省周口市商水县固墙村的何刚家中时,何刚的儿子已经随村、镇、县三级领导前往北京,参加下午举行的何刚追思会。何刚的父母和女儿正在家中做家务。村里人仍在谈论何刚当年的故事。

在堂屋的一个小客厅内,摆放着电视、沙发、茶几等。电视机的旁边,摆着何刚的黑白照片,两摞故宫的刊物和故宫日历让人意识到这个家庭的不平凡,两杯水酒还散发着香气,似乎在追忆它们的主人。

何刚的大女儿手机中,保存着故宫博物院院长单霁翔签名的一张2012年12月寄来的新年问候,感谢像何刚一样的捐献者,为保护文物,为故宫做出了贡献,而且每月都寄来《紫禁城》月刊。

“父亲平时在外打工,只要回来,一有时间就翻看这些书籍。”何女士说,全家人都感恩故宫的情义,谁也没有想到,当年捐献文物的举动,让一个中原地区的农民家庭和“紫禁城”结下了不解之缘。

何刚的大女儿说,虽然捐献已经是32年前的事情了,但是故宫一直没有忘记父亲。父亲的第二任妻子几年前患上了尿毒症(晚期),最后实在挺不过去了,就试着向故宫博物院开口,请求援助。“本以为人家不会理睬,没想到故宫博物院方面还是提供了帮助。”大女儿何女士说。

故宫为捐献者设景仁榜

何刚名字在列

6月16日,故宫博物院在网站上发布消息:“深切悼念文物捐赠者何刚同志,近期将在京举办追思会,追思缅怀这位默默无闻为中国文博事业做出重要贡献的无私捐献者。”

据了解,经鉴定,何刚当年捐赠的19件文物为高等级元代银器,包括二级甲等文物1件、二级乙等文物11件、三级文物5件、一般文物2件。

故宫博物院收藏的元代遗存银器并不多,何刚捐献的文物填补了此类藏品空白。因为罕见,其中的二级甲等文物“银鎏金錾刻双凤穿花纹玉壶春瓶”,经常参加各种展览。

何刚的名字也被列入故宫博物院专门为捐献者设立的“景仁榜”。

不能遗忘

保护和捐赠国宝的人

30多年前,淳朴的河南农民何刚,风尘仆仆地从家乡走进紫禁城的大门,将在自家院子中挖到的19件文物悉数捐赠给故宫博物院。这19件元代银器,填补了故宫博物院元代银器方面藏品的空白。今天,绵绵细雨中,这座拥有近600年历史的皇家宫殿,第一次举行仪式,对一位普通农民的逝去表达哀思。

如果仅凭想象,我们脑海中的文物捐赠者大概非富即贵、衣食无忧。然而,何刚一生清贫,今年54岁的他意外身故在打工的高铁工地上。

正是他的选择,一批珍贵文物得以更好地保存,先人留下的遗产能够代代传承;也正是他捐赠文物的义举,让我们看到,生活中仍然有何刚这样的人——他们没有太高的学历,没有傲人的身世,没有殷实的家底,但他们心怀尊重文物、尊重历史的朴素信念和高尚情操,值得整个社会致以敬意。

文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神。中华民族在蹚过数千年历史长河的过程中,为我们留下了灿若星辰的文化瑰宝。然而时至今日,盗抢文物、非法交易、破坏历史遗迹的相关案件从未断绝,文物安全形势严峻。正因为此,我们呼唤更多的何刚,让30多年前的义举变成今后社会公众的自觉选择。

不忘义举是对善行的弘扬,我们也需要更多像故宫这样“有情有义”的文物“捐赠接收者”。时隔30余年后,故宫专门为这位捐赠者的逝去致哀,温暖人心。何刚的“义无反顾”和故宫的“有情有义”,展现了一幅文物捐赠和保护的美丽图景。

何刚,走好。

何刚,留下……

(据新华社)