以史为鉴 警示未来

我国公祭南京30万死难同胞

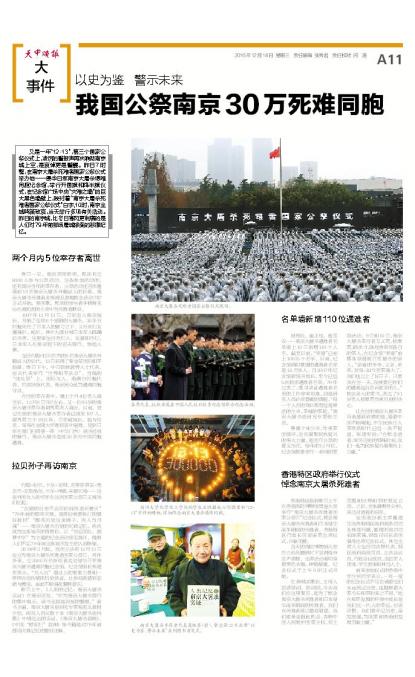

又是一年“12·13”,第三个国家公祭仪式上,凌厉的警报声再次响彻南京城上空,是哀悼更是警醒。昨日7时整,在南京大屠杀死难者国家公祭仪式举办地——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,举行升国旗和降半旗仪式,在纪念馆广场中央“灾难之墙”的巨大黑色墙壁上,映衬着“南京大屠杀死难者国家公祭仪式”白字,10时,南京全城鸣笛致哀,当天举行多项有关活动。昨日的南京城,比冬日寒风更刺痛的是人们对79年前那场屠城惨案的悲痛记忆。

南京大屠杀死难者国家公祭仪式现场。

各界代表、抗战亲属在中国人民抗日战争纪念馆举办纪念活动。

扬州大学化学化工学院的学生点燃摆成心形图案和“12·13”字样的蜡烛,深切悼念南京大屠杀遇难同胞。

南京大屠杀幸存者代表夏淑琴(前)、常志强12日出席“以史为鉴、警示未来”系列图书首发式。

两个月内5位幸存者离世

昨日一早,南京阴雨绵绵,现场有近8000人参与公祭活动。这些参加活动的,还有部分当年的幸存者。公祭活动还首次邀请到18名南京大屠杀外籍证人的后裔。南京大屠杀死难者北极阁丛葬地悼念活动7时正式开始,奏国歌,现场的参与者手捧鲜花站在淅沥沥的小雨中为死难者默哀。

包括约翰·拉贝在内的6名南京大屠杀外籍证人的后代,12日获得了紫金草国际和平勋章。昨日下午,中日韩佛教界人士代表、信众代表举行“世界和平法会”。当晚的“烛光祭”上,国际友人、港澳台同胞代表、同类场馆代表、南京民众还为遇难同胞守灵。

在世的幸存者中,继上个月4位老人离世后,12月8日7时左右,又一位93岁的南京大屠杀幸存者谢秀英老人离世。目前,登记在册的南京大屠杀幸存者已减至107人。谢秀英生于1923年,日军破城后,她与母亲、哥哥在金陵大学难民区中避难,见到日军在南门扫帚巷一带(中华门内)烧杀抢掠的暴行。南京大屠杀造成30多万中国同胞遇难。

拉贝孙子再访南京

约翰·拉贝、卡尔·京特、克里斯蒂安·雅克布·克勒格尔、卡尔·坤德、辛德贝格……这些外国友人的名字在这次国家公祭日又被我们忆起。

“沉痛的历史不会因时间流逝而磨灭”“79年前的那场灾难,是落后就要挨打的最好教材”“擦亮历史这面镜子,国人当自强”……南京大屠杀历史的沉痛记忆,再次成为这座城市的背景色。以“勿忘国耻,圆梦中华”为主题的纪念活动接连展开,提醒人们不忘79年前这座城市发生的人间惨剧。

2014年2月底,我国立法将

昨日上午,《人类的记忆:南京大屠杀实证》在南京首发。“作为南京大屠杀罪行的集中展示,该书无疑是深刻的警醒。”新书主编、南京大屠杀史研究专家张宪文教授介绍,研究人员从数十本《南京大屠杀史料集》中精选出的实证,《南京大屠杀真相》、《中国“慰安妇”真相》等书籍是对79年前那场灾难记忆的最好注解。

名单墙新增110位遇难者

易周氏、崔正桂、殷玉汉……南京大屠杀遇难者名单墙上10日新增110个人名。截至目前,“哭墙”已刻上10615个名字。目前,纪念馆确切掌握的遇难者名单是1.5万余人。自2007年纪念馆新馆开放后,至今已经5次新添遇难者名单。79年过去了,搜寻求证遇难者名单的工作非常艰难,却是研究人员必须要做的课题。“每一个人名的背后都曾经是鲜活的生命,幸福的家庭。”南京大屠杀史研究专家张生说。

尊重个体生命、传承家国情怀,进而凝聚民族复兴的伟大力量,是国行公祭的要义所在。每年的12月初,纪念馆都要举行一系列的家祭活动。9日和10日,南京大屠杀幸存者艾义英、杨翠英、路洪才、陈桂香带领各自的家人,在纪念馆“哭墙”前集体祭奠被日军屠杀的亲人。“亲爱的爷爷、父亲、弟弟、堂哥:如今国家强大了,我们也过上了好日子。只要我在世一天,我就要把你们的遇难经历告诉更多的人。”悼念亲人的家书,表达了91岁老人杨翠英传承历史的决心。

让在世的南京大屠杀幸存者感到欣慰的是,随着中国不断崛起,中华民族任人宰割的时代已经一去不复返。张建军说:“在悼念逝者、缅怀历史的特殊时刻,我们一起为民族复兴凝聚向上力量。”

香港特区政府举行仪式

悼念南京大屠杀死难者

香港特区政府昨日上午在香港海防博物馆堡垒大堂举行“南京大屠杀死难者国家公祭日”纪念仪式,悼念南京大屠杀死难者和日本侵华战争期间的死难者。香港特区行政长官梁振英出席仪式,并献花圈。

当天的海防博物馆大堂在白色花圈映衬下显得格外庄严肃穆。出席活动者均身着黑色衣服,神情凝重。纪念仪式于上午9时正式开始。

在奏唱国歌后,主持人宣读祭词。祭词说,今天我们在这里聚首,是为了悼念南京大屠杀死难者和日本侵华战争期间的死难者。我们向死难者致以最高敬意。我们更希望借此机会,表明中国人民维护国家主权、领土完整和世界和平的坚定立场。之后,全体静默两分钟,表达对逝者的哀思。

全国政协副主席董建华及香港特区政府政务司司长林郑月娥、署理财政司司长陈家强、律政司司长袁国强等出席纪念仪式。其他出席人士包括司法界代表、特区政府高级官员、立法会议员、行政会议成员、退伍军人团体、学生团体和其他人士。

前来参加仪式的香港中学生何同学表示,一年一度的纪念仪式不仅告诫着他们永远铭记历史,也提醒着大家今天和平的来之不易。“能在和平发展的环境中成长是我们这一代人的幸运,应该珍惜。我们要牢记历史,奋发图强,为国家和香港的发展贡献力量。”