□晚报记者 班永威

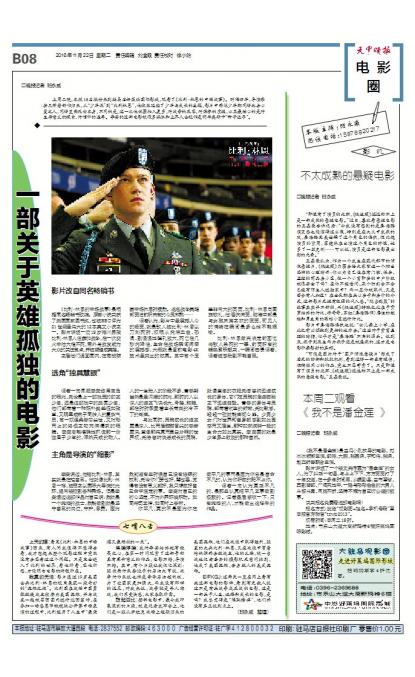

上周二晚,本报15名微粉来到驻马店好莱坞国际影城,观看了《比利·林恩的中场战事》。时隔四年,导演李安又带着新作归来,从“少年派”到“比利林恩”,他依然延续了少年与成长的主题,影片中两位少年都同样失去心爱之人,同样直面死亡本身,不同的是,这一次他试图加入更多,对战争的反思,对荣誉的质疑,以及最核心的是对生存意义的探索,对信仰的追寻。李安的这部电影被很多媒体和业界人士视作是明年奥斯卡“种子选手”。

影片改自同名畅销书

《比利·林恩的中场战事》是根据同名畅销书改编。原著小说荣获了美国国家图书奖,也被BBC评为21世纪最伟大的12本英文小说之一。影片讲述一位19岁德州男孩比利·林恩入伍参加战争,在一次交火中他大难不死,意外与战友成为大众的关注焦点,并被塑造成英雄。

之后他们返回国内,在橄榄球赛中场休息时授勋。这名战争英雄却面临前所未有的心灵煎熬……

记者认为,影片中最震撼人心的场面,就是敌人被比利·林恩以刀刺死时,双眼从充满血色、恐惧,到慢慢地瞳孔放大,死亡在几秒内降临,生命在战场瞬间凋零的震撼感,大概就是目前电影4K技术最突出的效果。其中有个反差非常大的画面,比利·林恩向国旗敬礼,他泪流满面,脑海中却是与女孩床笫之欢的画面,可见人的情绪在瞬间是多么地不能理喻。

比利·林恩做完决定前回忆将敌人杀死的一幕,前面所有的铺垫累积起来,一瞬间击溃记者,记者被感动到不能自已。

选角“独具慧眼”

记者一向佩服李安选用主角的眼光,无论是上一部戏里的印度少年,还是这部戏中的美国少年,他们都带着一种既朴实羞涩如孩童,又明显成熟于同龄人的复杂气质,有一双温柔眷恋尘世,又对形而上的终极之物充满渴求的眼睛。李安总能准确地抓住那一份独属于少年的,浑然天成的动人。人的一生动人的阶段不多,青春期当然是最闪耀的时光,那时的人以惊人的速度飞快长大,骨骼,胸脯,都在时时承受着生长带来的冷不丁的疼痛。

与此同时,灵魂成长的速度更是惊人,比雨后蹭蹭冒尖的春笋更快,童年那纯真而黑白分明的世界观,无法容纳快速成长的灵魂,就像童年的衣服无法容纳迅速成长的身体,它们在灵魂的急速膨胀之下迅速崩毁。青春的身体与灵魂,都带着初生的新嫩,无比敏感,轻轻一碰就能痛彻心扉。少男少女们对世界和自身都感到如此困惑而又陌生,那种如燃烧弹一般的生命力如此真实。李安要的就是少年身上散发的那种自然。

主角是导演的“缩影”

李安说过,他拍比利·林恩,其实就是在拍自己。他就像比利·林恩一样,被冠之以国际大导演的光环,经常被拉到各种秀场。但是李安通过这部作品对自己说:我就是一个纯粹的战士,我能做到就是坚守自己的岗位,守护,尽责。因为我知道有些时候自己没有选择的权利,无论你们赞也好,骂也罢,觉得有没有意义都好,我只想做好自己命中注定的事。李安对自己的初心坚定,不为外界环境所动。如同寿司之神,如同村上春树。

你平凡,真的不是因为你在做平凡的事而是因为你总是自命不凡的,认为你所做的配不上你。

记者一向认为真正不凡的,是那些认真把平凡之事做到极致的。记者最后感叹一下:只有纯粹的人,才能做出这样牛的作品。

七嘴八舌

上天的猫:看完《比利·林恩的中场战事》回来,有人问我值得不值得去看,我才想起来整个观影过程中竟然没有去思考过这个问题。只是完全进入了比利的世界,看他所看,思他所想,才能明白电影的精髓所在。

我真的无法:影片通过19岁美国士兵比利·林恩的视角展现一段奇妙的“英雄之旅”。比利因在战场中因勇敢救援战友被誉为美国英雄,并与战友一起被召回国内进行巡回宣传,在参加一场感恩节橄榄球公开赛中场表演的过程中,比利经历了人生中“最荣耀又最糟糕的一天”。

焦躁浮躁:我对李安始终抱有敬畏之心,在第一时间观赏了这部号称具有革命意义的作品,电影不错,导演不错。其中,有个片段让我记忆深刻:班长面对来套近乎的石油大亨说,战争对你来说也许是争夺石油控制权,为了让国家更加强大,而我没有那样的远见,对我来说,战争就是杀人游戏,我们享受快感,大家各取所需。

鼓起亚比:整部电影中,最令我印象深刻的片段,就是记者发布会上,他们是一班从伊拉克战场上短期归来的美国英雄,他们在战役中取得胜利,班里的大兵比利·林恩,又在战役中冒着枪林弹雨去救战友,他的义举,被一台战地记者丢弃的摄影机无意间拍到,他成了美国英雄,舍身救人的美式英雄。

EIFKGJ:这两天一直在网上看有关这部电影的影评,看到有无数人说这不是有关战争或反战的电影,这是一部关于人生、选择和成长的电影,是吗?我总觉得是“隔靴搔痒”,他们并没有真正说到点上。

(班永威 整理)