“寻亲”过程惊喜连连

老校长韩知仁曾被毛主席接见

父子呕心沥血为回族小学做贡献

□晚报记者 高琳琳 文/图

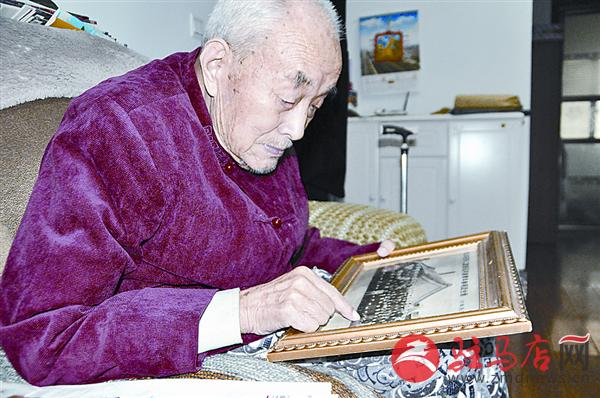

本报讯 “1957年,27岁的我作为河南省青年参观团的副团长,被毛主席接见。这是我们与毛主席的合影。”韩知仁指着一张珍藏了近60年的照片对记者说。虽然年龄大了,但是他对当年的事记忆犹新。

父子接连任校长

近日,本报《琳琳寻找》栏目为市回族小学寻找五位老校长及后人的报道顺利结束,市回族小学为创校百年丰富校史文化资料的任务圆满完成。

在“寻亲”过程中,惊喜连连。学校第四任校长韩超凡不但和第一任校长白润清等人共同建立了育英小学,而且是复校(由于日机轰炸,学校被迫停办)后的首任校长。

“那个时候学校被炸了,没有学生,是我父亲把教室盖起来的。”昨日上午,家住市富强路锦秀公馆小区的韩知仁感慨地说,父亲不忍心育英小学就这么散了,四处招学生,甚至替学生交学费。

当时,韩知仁在周口淮阳高中上学,后因学校迁到信阳,他又到信阳上学。在那里,他认识了妻子张文玲。毕业后,韩知仁在信阳中学教导处工作,并参加了信阳教育系统组织的短期培训班,接着被调回育英小学教学。

解放后,育英小学被政府接收,改为公立小学,1950年改名“驻马店回族小学”,年仅20岁的韩知仁接了父亲的班,成为育英小学的第五任校长,也是回族小学的首任校长。

夫妻呕心为教育

韩知仁和妻子张文玲同时调回驻马店,在回族小学教学。在师生和儿子的眼中,张文玲是一个做事认真、果断有想法的人,很多时候都是她帮助丈夫,替丈夫操心。

“我父亲是一个对党和国家忠诚的人,老一辈无私奉献、勤俭节约的精神在他身上表现得淋漓尽致。”韩知仁的儿子韩俊生告诉记者,小时候,父亲好像没休过周末,每天都在学校,回到家不是写教案就是和母亲商量学校的事。

在韩俊生的记忆里,父亲穿着一件蓝大褂、一条洗得发白的裤子,好像没怎么换过衣服,而且父亲没什么不良嗜好,基本不花钱。父亲虽然不舍得对自己花钱,但是他对学校和学生很大方,经常接济贫困的学生,为学校捐款捐物,还常把学生带回家吃饭。

无论家里多困难,韩知仁和张文玲都坚持让四个孩子读书。在他们的教育下,韩俊生兄弟四人都很有出息,小儿子目前在北京某部队担任要职。

文化大革命期间,韩知仁和张文玲相继受到迫害。后来,市里的一位领导珍惜人才,把他们夫妻俩调到现在的驻马店高中筹建第四中学。接着,韩知仁调到第十一小学任校长,平反之后调回回族小学任校长。

在市回族小学百年校史中,韩知仁是任职时间最长的校长,也是经历较为坎坷的校长。虽然遭遇了不公平待遇,但是张文玲一直陪伴在丈夫身边,支持他、鼓励他,和他并肩作战,为驻马店的教育事业呕心沥血。

有幸见到毛主席

记者采访时,韩知仁拿出一张经过装裱的照片。那是一张大合影,上面有“毛主席在怀仁堂接见河南青年参观团合影”字样,日期定格在

虽然时间过去了那么久,韩知仁依然清楚地记得当年的事。

“什么,选我进京?毛主席要接见我?”1957年3月,时任市回族小学校长的韩知仁听到这个消息后,半天回不过神来。这位年轻的党员一度喜极而泣。此次进京,他穿了一套黑色的中山装。这是临行前,妻子为他赶制的。

毛泽东、朱德、邓小平……一个个之前只在照片里见到的人物,离自己只有几步之遥。韩知仁心跳加速、手心冒汗,如同做梦般。毛主席在中南海怀仁堂后面的草地上接见了大家,并和他们三个人(一名团长、两名副团长)握手谈话。

直到耳边传来浓重的湖南口音,看着主席笑盈盈地和第一排代表握手、拉家常,他才相信,这一切是真实存在的。

说起这张合影,86岁的韩知仁有些激动。他说,当时他是河南省青年参观团的副团长。河南省青年参观团一共有56个人,都是河南省各界的优秀代表。

“你们河南青年参观团有多少人啊?”毛主席问韩知仁。

“我们团有56个人,来自社会各界。”韩知仁激动地回答。

随后,毛主席亲切问候了大家。韩知仁拼命鼓掌,表达自己的喜悦和激动之情。拍着拍着,他的眼睛涩涩的,原来是眼泪流下来了。再一瞧,身边的同志也在边拍手边抹眼泪。

回到家后,很长一段时间,韩知仁家门庭若市。过来拜访的同事和亲友一拨接一拨,大家都询问他见到主席的心情。

言传身教结硕果

如今,耄耋之年的韩知仁跟着儿子韩俊生安享晚年。韩俊生和妻子郑荣花都退休在家,主要任务就是照顾父亲的衣食住行。

“我们是今年才搬到这个小区的,没想到碰到了很多父母当年的学生。他们有的已经70多岁了。”韩俊生说,父母的学生数不胜数,有的学生在回族小学担任过校长。这些学生每次见到父亲都很尊敬,常来家中和父亲聊天。

韩知仁复任回族小学校长后,就有一个愿望,一定要把回族小学办成一所民族教育系统的先进学校。为此,他曾带领学校教职工到开封市的县街小学(当时全国有名的民族小学)学习,并与该校结了对子。在他和全校师生的共同努力下,这个愿望实现了,市回族小学曾获得全国民族教育先进集体称号。

在韩知仁和妻子的言传身教下,韩家后代大都在教育系统工作。如今,韩知仁每天的任务就是看书、看报、看新闻,有时会把家里的老照片拿出来看看。老人从来不戴老花镜,照片上每一个人的名字他都记得,一个名字一个名字地念叨。虽说多数人已经去世,但他依旧乐此不疲。