血雨腥风逝如尘英烈事迹有余音

——记抗美援朝老兵张德海

□晚报记者 姚会峰 通讯员 陈富立 文/图

开篇诗

入朝作战意志坚,不畏顽敌刀光寒。

英雄事迹感天地,激励后人勇争先。

今年79岁的张德海是西平县芦庙乡芦庙村盘龙桥村人,抗美援朝老兵。他有四个儿子两个女儿,全家祖孙三代共19人。当年,芦庙乡共有180多人参加抗美援朝,如今健在的老兵还有6人,张德海是其中之一。近日,记者慕名走访了这位抗美援朝老英雄。他生动的讲述,再现了那段战火纷飞、硝烟弥漫的岁月。

朝鲜留念。

张德海。

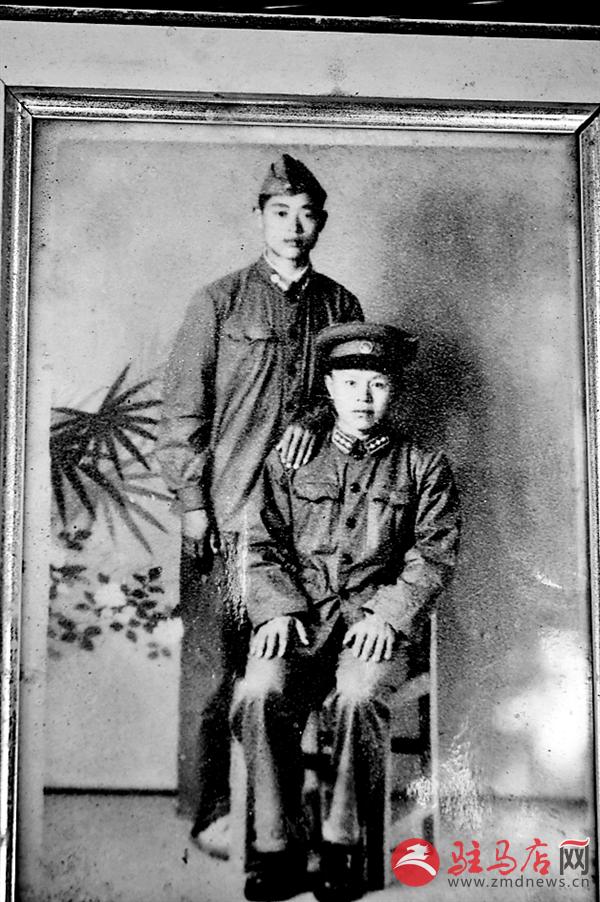

张德海(站立者)和连长。

积极参军

1937年3月1日,张德海出生在一个贫苦家庭。他很早就失去父母,兄弟四人无依无靠,没有土地,只有两间破房子,家徒四壁,一贫如洗。由于家境贫寒,缺衣少穿,他大冬天还赤着脚穿着破棉袄,7岁时就外出靠讨饭谋生。一次,他在出山乡玉皇庙村讨饭时,被两条大狗咬破大腿,鲜血直流,直到现在还能清晰地看见腿上的伤疤。后来,在别人的帮助下,他进入当时的芦庙小学上学。

1950年,美帝国主义悍然发动侵朝战争,战火很快烧到鸭绿江边。为抵御美帝国主义的侵略,中共中央和中央人民政府作出了“抗美援朝,保家卫国”的伟大决策。由于张德海当时正在上学,且年龄又小,想参加志愿军报效国家,但报不上名字。直到1953年,正在求学的张德海报名时虚报了两岁,才实现心愿。当问及当时老百姓参军参战、捐款捐物的情景时,他顿时来了兴致。“那场面极其热烈,老百姓积极性非常高涨。钱不限多少,10元、5元、3元都行;物不论大小,牛、羊、猪、鸡都要。本村张东臣(也是抗美援朝老兵)的父亲就捐献了一头大黄牛。这里还有很多事例不胜枚举。总之一句话,人民群众支援前线的热情,像潮水一样一浪高过一浪。”张德海说,当时志愿军参战的激情,正像歌曲里唱的那样:雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……

蜗居山洞 艰苦斗争

入朝后,张德海由于有文化,很快当上了连队文书(上士级别,相当于副排长),后来又入了党,很受领导的器重。他每天都蜗居在山洞里,做文件整理和后勤服务工作。张德海深有感触地说:“朝鲜山洞里气温很低,最低温达到零下42摄氏度。一开始我们都不适应,承受不住,后来咬紧牙关慢慢适应。时间一长,我发现两个膝盖都有了冻疮。虽然难熬,但我还是在心里告诫自己,坚守岗位,严守纪律,要以顽强的意志战胜艰难困苦,决不能有半点退却。后来,我遇到了机会,有幸爬出山洞,穿着裤头在外面晒晒太阳,贪婪地享受着阳光。那是我在朝鲜参战时最美妙最惬意的时刻。”张德海兴奋地说,我看到他的眼眶里溢满了激动的泪水。

抗美援朝战争结束后,张德海一直留在朝鲜。他的任务就是在三八线附近站岗放哨,昼夜巡逻。有时和敌人对峙,摩擦不断。他说:“当时我是骑马巡逻,昼夜不停地在三八线边来回走动。一次夜间巡逻,一不小心马的前蹄踩到悬崖边上,马蹄崴坏,摔倒在地。我被甩到一边,挂到悬崖边的一棵大树上,很幸运没跌下悬崖,否则将会命归黄泉,可那匹和我朝夕相处的褐色骏马却永远停止了呼吸。我也因伤势过重休息了半个月。”张德海说到这里,微微地摇了摇头,那意思分明是对失去“战友”的惋惜。张德海在朝鲜战场上,虽很少参加与敌人惊心动魄的殊死搏斗,但他始终在平凡的岗位上坚守着,完成不平凡的使命。他目睹了志愿军和美军、“联合国军”的生死较量,看到了在朝鲜的山岗上被敌军大炮和炸弹炸成灰烬的红土地。

战友情深

张德海所在的连队称为二连,连长叫桑彦春。一连是黄继光连。

说到黄继光,张德海讲起了他听战友们讲述目睹黄继光舍身堵枪眼的故事:那是上甘岭战役打得最激烈的时候,当时敌人在制高点上,躲在碉堡里架着机枪向四面扫射,我军在山下,几次冲锋都被压了下来。那是一座孤山,四周皆为平原,每前进一步都非常艰难。

敌军居高临下,一眼能看几十里。他们下有机枪扫射,上有飞机轰炸,军事形势得天独厚。要想占领山头,就必须先端掉敌人的碉堡,让他们的机枪变成哑巴。一连战士黄继光看到前面的战士一个个倒下,心中的怒火在熊熊燃烧。他毫不犹豫地冲上前去,在我军火力掩护下匍匐前进,一步步往前挪。当他挪到敌人碉堡旁边时,挺身而出,用身体堵住了敌人的枪眼。霎时,我军疾速向前,一举占领了山头,夺取了上甘岭战役决定性的胜利。

当谈到连长桑彦春时,张德海说,桑彥春待人和气,态度很诚恳,和战士的关系搞得也很融洽。张德海虽然年轻,和故乡相隔千山万水,但能够得到连长像亲哥哥一样无微不至的关怀,他感觉劲头十足,对战斗满怀必胜的信心。每次连长从战场上归来,看见他的第一句话就是:“文书,膝盖又痛没有?冻疮好了没有?”说着就看他的腿。他拿开连长的手说:“还在流脓呢。”连长立即蹲下来,不由分说给他挤脓疮。只要一有空,连长就给他挤,他感动得潸然泪下。

张德海动情地说:“要不是连长的悉心照顾,我就很难活下来。我非常感谢连长,感谢他对我的恩情。直到现在,我心里还时常惦念着我们的连长。后来,我和连长照了合影,一有空就拿出来看看。但不知连长现在的生活如何,过得怎么样。”老兵张德海一边说,一边拿着两人的合影让记者看。不错,一个是稳重端庄的长官,一个是英俊潇洒的青年。两个人身着戎装,一坐一站,凝视前方,眼睛炯炯有神。那是一段多么美好的回忆啊!

载誉归来 深受爱戴

据记载,朝鲜战争从1950年6月25日爆发,到1953年7月27日结束,历时3年零32天。中朝军队共歼敌100余万人,其中美军39万人,击落击伤敌机12200余架,击沉击伤敌舰艇257艘,击毁和缴获敌军各种作战物资无数。至此,中国人民抗美援朝战争也胜利结束。张德海介绍说,朝鲜停战后,他没有回国,留下同其他志愿军一道,帮助朝鲜恢复生产,重建家园。直到1958年10月,中国人民志愿军全部撤离朝鲜,他才返回祖国。

在朝鲜战场上,张德海付出的是心血和汗水,而赢得的是鲜花和掌声。他被称为“最可爱的人”载入共和国的史册。他先后获得过朝中纪念章、抗美援朝纪念章,还得过由豫剧大师常香玉捐赠的带有“最可爱的人”字样的纪念茶缸等。张德海于1958年转业后,被分配到中国科学院工作,后来由于种种原因回到农村老家,于1969年至1972年担任芦庙大队党支部书记。卸任后,又担任本村党小组长,负责每年收缴党费。他很感谢党对他的培养,每年都按时缴纳党费,虽已年迈但还在为党积极工作。他先后获得“优秀共产党员”“先进工作者”和“劳动模范”等荣誉称号。

今年七一期间,张德海获得西平县委颁发的“五十年党龄”荣誉纪念章。

采访结束后,记者准备给他拍照。他显得异常高兴,先是让把他的旧照片进行翻拍,之后,又让拍他站在自家竹园前面的镜头。随着相机“咔嚓!咔嚓!”的响声,一个个精彩瞬间被凝固下来,留下老兵永久的记忆。两个多小时的采访结束,此时已到中午,张德海的老伴焦玉兰回来了。她虽满头银发,但精神很好,侃侃而谈。临别时,张德海激动地说:“有人陪着我说说话,真是一大快事啊!,你们的到来能让我多活5年!”