78岁郑州老人欲替母报恩

平舆好人,我要找到你

《大河报》、《天中晚报》联手帮栗领义寻找恩人

□晚报首席记者 李 杨

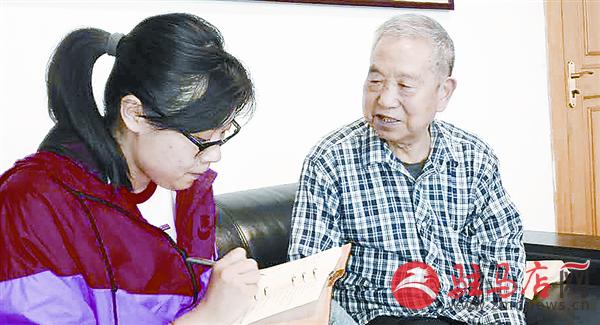

栗领义老人向大河报记者贺笑天讲述母亲当年的事儿。大河报记者 赵龙翱/摄

55年前,郑州老人栗领义的母亲带着栗领义的堂弟,在驻马店市平舆县的一个小村庄里,被一位农家妇女救助。很多年过去了,母亲一直有个心愿,就是找到这个救助自己的好心人。如今,栗领义的母亲和堂弟已经去世,但栗领义心里念想的,一直都是知恩图报,替母亲还恩情债。如今,这份感恩早已从好心农妇延续到了那个叫平舆的地方。已78岁的老人想在有生之年找到那位好心人,当面表示感谢。

昨天,记者与《大河报》采访此事的记者贺笑天取得联系,听她讲述了老人寻找恩人的故事。

曾经

一麻袋红薯干救了两条命

1961年,全国都在闹饥荒。那一年,出生在农家的栗领义还在郑州大学读书。

有一天,母亲告诉他,要带堂弟去漯河的大姨家。到了栗领义大姨家,其母才发现“人家的粮食还不够自家人吃”。后来,母亲决定带着堂弟上街乞讨,不知不觉到了驻马店。

“不多久,我收到堂弟的来信。信中说,他跟我妈在平舆过得挺好,不让我担心。”当时栗领义挺纳闷,咋跑到驻马店了?人生地不熟的,他俩咋生活?

一个多月后,母亲和堂弟回到了登封老家,还专门拐到郑大,给栗领义送去一袋晒干的红薯干。“要知道在当时这可是个好东西,在大学每人每月只有29斤粮票。”栗领义说,不过,他更好奇它的来历。在他的再三追问下,母亲才讲述了在驻马店平舆生活的经历。

“我妈说,当时她带着堂弟在平舆县的一个村子里乞讨,被一位农家妇女看到。对方好心收留他们,还提供农作工具,领着他俩去地里‘刨’收剩下的红薯。”栗领义回忆说,那个年代,家家户户都吃不饱,更别说粮食了。母亲和堂弟临走前,好心的农妇还让他俩带走了一麻袋红薯干。“遗憾的是,直到现在也不知道她叫啥,只知道那时她三四十岁。”栗领义说。

感恩

把“驻马店”“平舆”当成恩人的代名词

“一直都想找机会感谢对方,可那时家里没条件。”栗领义说,如今母亲和堂弟都已过世,想念他们的同时,对平舆的那位好心人更是念念不忘。

栗领义也试图去寻找当年堂弟从平舆寄来的信件,想借助上面的地址,找到那位好心人,可事与愿违,那封信已经被丢掉了。

现在,栗领义居住在郑州一家医院的家属院,常常看到外地人开车来郑州就诊。“只要见到‘豫Q’(驻马店牌照)的车,我就想提供帮助。”栗领义说,曾见到一辆豫Q牌照的车正着急找停车位,他好心把对方指引到家属院里,找了个位置。“后来人家问我多少钱,我一说不要钱,吓得对方不敢停了,估计怕我是骗子吧?”栗领义说。

尽管在帮助他人时遭遇过尴尬,可栗领义还是一如既往,只要听到“驻马店”、“平舆”就倍感亲切。“还有一次,路上遇到一位带着孩子拉弦乞讨的汉子。”当栗领义得知他们来自驻马店平舆后,就把兜里仅有的10块钱给了对方。栗领义遗憾地说,当时买菜没带太多钱,专门又回家拿钱,想资助那对父子,但返回后发现,他们已经离开了。

心愿

找到恩人或其家属

如今,退休在家的栗领义最大的心愿,就是想在有生之年,找到平舆的那位好心人,当面表示感谢。同时,他也琢磨着想为平舆做点儿啥。“退休前我是中学教师,编写了一些挺有意思的辅导书。”栗领义说,他把数学和地理的知识点编成了顺口溜和歌曲。

今年78岁的栗领义说:“我年纪大了,如果实在找不到那位好心人,就想把自己编写的辅导书捐给平舆县的中学生,让他们受益。若能把那份对平舆好心农家妇女的感恩延续到当地孩子们的身上,我这心里也会舒服点儿。”

就在记者与贺笑天联系时,一位住在郑州某疗养院的老人拨打了《大河报》的新闻热线,提供了一条很有价值的线索。

提供线索的老人姓杨,今年82岁。他说,1961年他回平舆县杨埠镇王楼大队陈楼村探亲时,听姐夫讲起过一件事:前不久,一位登封的妇女带着一个孩子乞讨至陈楼村,在陈楼村住过一段时间。

今日,记者将对杨姓老人提供的线索进行核实。

如果您了解当年的情况,或您就是栗领义老人想要寻找的那位好心人或其家属,或者有一些线索,请拨打《大河报》新闻热线0371-96211、《天中晚报》新闻热线0396-2830110告诉记者,让我们一起帮老人圆梦。