□ 晚报记者 姚会峰 张丽丽/文 闫宏伟/图

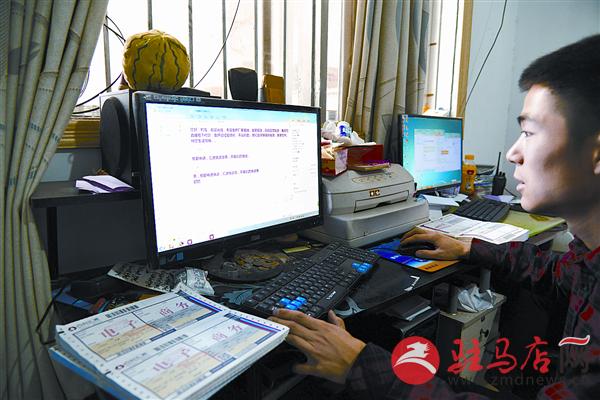

王俊贺每天在电脑前打印客户地址,与客户聊天沟通是主要工作。

村民们在家门口就能打工挣钱。

每天发往全国各地的渔护。

西平县素有“渔网之乡”的美誉,上世纪末就开设了全国规模最大的网兜市场,产品销往全国和国际市场。如今,在互联网快速发展的今天,渔网这个“老行当”也搭上了“互联网+物流”的快车,不少农民开启了“触电织网”的创业模式。其中,西平县专探乡水泉汪村就是一个典型的例子。市商务局也在加大扶持力度,努力把该村打造成河南省第三个淘宝村。近日,记者一行走进水泉汪村,一探该村电商模式的运作。

织网兜的历史远久

记者一行赶往水泉汪村,一路上都在讨论西平的网兜发展历史,猜想它是如何从传统的销售模式转变为现代化的互联网销售,并怀着一颗急切的心想早点赶到水泉汪村,看看电商模式是如何运用到传统行业中去的。

“历史上,西平妇女结发网驰名一方。”同行的一位西平籍记者说,追溯起网子的源头,还要从中华民族之母嫘祖说起,她因受蜘蛛网启迪发明了缫丝制衣,网子也就由此衍生而来。

随着社会的变化和经济的发展,网子渐渐淡出了市场,但朴实勤劳的西平人民又开始编织水果网兜,后来又增加了渔网、猎网、鸡网等,并形成了一定的规模。

据该记者介绍,他老家是专探乡后姚庄村,和水泉汪村相邻。在他的印象中,小时候村子里家家户户都结网兜。“姚书超是我们村里结网兜第一人,我记得那时候应该是1982年左右。”他说,后来一位叫姚永亮的老高中毕业生见此事可以做大,便把结网兜的生意从姚书超手中接了过来,并发展更多村民从事结网兜的生意。

“由于生意太忙,姚永亮便把结网兜的活儿往外村派送。水泉汪村的村民结网兜可能就是从那时候开始的,没想到今天却发展得那么好。”该记者说,在上个世纪80年代,位于西平县城老十字街的百货大楼北还形成了一个很大的网兜市场。1992年,西平县开设了全国规模最大的网兜市场,并走上了渔具生产的快车道,产品销往全国各地和国际市场。

经过多年的发展,西平县的网兜市场已经不存在了,但是该县却建成了一个中原渔具城。2014年,该县还成功举办了“2014年首届渔网渔具展示交流会”,来自全国的500多家渔具生产厂商和1500余家渔具店采购商前来参加。如今,一些有眼光、有魄力的90后农民,却用自己灵活的头脑,使渔网搭上了互联网的快车,并走出了一个全新的销售模式。

农民变身成为电商

上午10时,记者刚赶到水泉汪村的村口,就见该村村委主任王云川等候在那里。王云川领着记者来到了该村村民王俊贺家。

此时,王俊贺正在家中操作两台电脑,熟练地在网店上接收渔护订单,并不时地在打印机前将一张张快递电子单打印出来。而与他一墙之隔的院内,除了摆放有几张用来裁剪渔网的桌子外,地上堆满了各式各样的渔网和不锈钢圈。相对王俊贺所处的安静工作环境,院内则显得十分热闹,几名上了年纪的妇女一边工作,一边唠着家常。

“这个小伙子是个90后,今年26岁,却用智慧创造出了属于他的事业。”说起王俊贺,王云川竖起了大拇指。他告诉记者,王俊贺是村里较早使用互联网销售渔护的年轻人之一,如今已经在村里开起了自己的生产厂房,并招聘本村及周边村的一些留守妇女来加工渔护。如今,他接收的订单来自全国各地,每天接单量都在1000个以上。

王云川告诉记者,该村村民有手工编织渔具的传统,其中以渔护、渔网为主,农闲时拿到附近集市上卖。随着互联网的兴起,村里的年轻人打破了这种传统销售模式。王俊贺便是其中之一。2010年,王俊贺外出打工回来后,尝试着开淘宝店销售渔护,很快就来了生意。与此同时,村里其他几名年轻人也陆续在淘宝店销售渔护。

今年24岁的李闯也和王俊贺一样,每天大部分时间都是“泡在”网店。他也有自己的一个生产厂房,地点就设在自己家中,员工除了自己外就是村里的一些妇女。“村里曾经有一个在河北做生意的长辈,他说可以从网上卖咱们家乡的渔网。我是受他的启发才进行网上销售的。”李闯说,如今,他每天可以接到五六百个订单。

“如今农村的各项基础设施都比较齐全,网速快了,物流也快了,村民的网店生意越来越好,做这个生意的年轻人也越来越多。他们通过互联网这个销售平台,从一个地地道道的农民转型成为新时代的电商。”王云川说,目前,该村有50多家网店,主要以淘宝店为主,其中有将近20家拥有自己的生产厂房。

发展迅速成绩喜人

当天,记者在王云川的带领下,走访了该村多户经营网店的村民家庭。在这些家庭中,很多都是家里人全员参与,进行渔护的生产再加工,而销售则由年轻人完成。

今年25岁的李新江家就是一个典型的例子。记者来到他家中的生产厂房时,他的父母正在和工人一起干活,不时还对一些不熟练的工人进行指导。

“我儿子天天要守在电脑旁,每天都要忙个不停,我们看着也心疼。”李新江的父亲说,他家里共有两个生产厂房,总面积约有600平方米,屋里堆放的都是做渔护的材料和已经做好的成品。尽管自己要替儿子照料两个生产厂房非常累,但是看着每天都有五六百件的订单,他感觉也是值得的。

据王云川介绍,随着互联网销售渔护生意越做越大,很多村民不断改进渔具生产技术,扩大生产规模。王俊贺之前在自家的院里加工生产,后来随着订单增多,又在另外一处宅子上盖起两层的厂房,机器也由最初的2台发展到现在的12台。此外,王俊贺的父亲还把渔护穿圈的工作分派给了邻村的村民,这样就加快了生产进度。

记者在王俊贺的新厂房看到,一楼的厂房里放置了12台机器,每台机器里都堆放了一大堆裁剪好的渔网正等待缝制。在紧挨着厂房门口的一面墙旁边,一名女工在忙碌地缝制包装袋。她的身边堆满了已经缝好的包装袋。在她旁边,还有一名工人在给包装袋上粘贴快递单。

当日下午3时许,一家快递公司的负责人龚先生提前来到王俊贺的厂房。见工人还在装件打包,他也加入到干活的队伍中。“我跟他家已经合作好几年了,彼此之间相处得很不错,有时候工人忙不过来我也会主动帮忙的。”他说,由于王俊贺每天发出的快递单较多,他都会提前到场帮忙,以便快递车到达时能及时装车。

“前几年村里的年轻人刚开始经营淘宝店时,由于订单较少,也没有快递公司来村里收货,都是他们自己把货送到县城里的快递公司,有时候一天要跑好几趟。”王云川说,如今,经过这几年的快速发展,村里每天都有成千上万的快递件往外发送,很多快递公司都主动找上门来,每天17时都有好几家快递公司来村里收货。

大力扶持打造品牌

水泉汪村不少村民搭乘“互联网+物流”的快车,把渔护等渔具从偏僻乡村卖到全国,该村的网店渔护销量在阿里巴巴、淘宝网上均居前列。目前,全村有4户村民的网店年销售额超过千万元,有2户达到了800万元,还有20户超过了100万元。水泉汪村网店的迅速发展,也带动了周边村庄网店的兴起,并给农村剩余劳动力提供了就业岗位。

今年50岁的陈芬是水泉汪村村民。由于家中有一个年近90岁的婆婆,她无法跟随丈夫一起到外地打工,从去年正月开始就在王俊贺的厂房干活,如今已经成了一名技术熟练的老工人。和她同一个厂房的还有杨兰花等人,由于家中有老人和小孩儿需要照顾,她们不得不留守在家里。村里淘宝店的兴起为她们提供了一个挣钱的平台。

“我们村北面临近洪河,捕鱼者较多,所以家家户户都学会了结网兜,这就增加了村民们的收入。”王云川说,当时的一个传统手艺,没想到发展到了今天,却成就了一批心怀创业梦的年轻人。他们用新型的互联网销售模式,使这个老行当焕发出了新的生机。对此,村委尽量给这些创业者营造一个良好的环境,并加大扶持、宣传力度。

专探乡党委书记刘卫松在接受记者采访时说,为了给水泉汪村打造一个良好的经营环境,该乡特地对村里的道路进行整修,加大对该村的环境整治,并为一些急需扩大规模的创业者积极协调厂房等。“这是一个很好的农民触网模式,通过电商带动了剩余劳动力就业,政府肯定会大力扶持的。”刘卫松说。

水泉汪村的淘宝店已经成了一个典型,市商务局有意将其打造成河南省第三个淘宝村,并在去年12月向省商务厅递交了申请,正在等待阿里巴巴集团进行审核。“此前我省已经成功申报了两个淘宝村。如果水泉汪村能够申请成功,将为驻马店农村电商的发展探索出一条路子。”市商务局有关负责人说。