□晚报记者 李 杨

实习生 陈宇晴 文/图

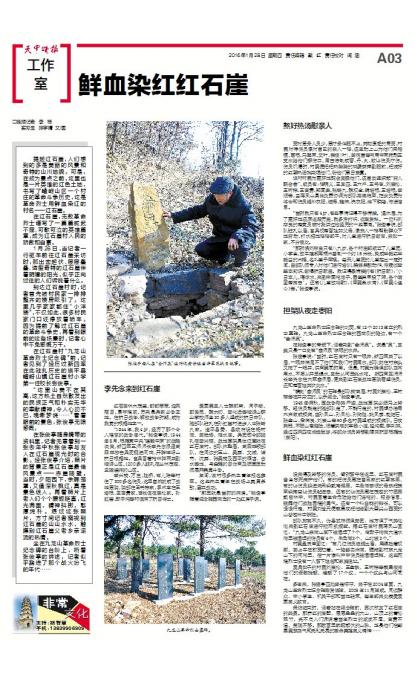

张俊亭老人在“会师泉”边向记者讲述当年军民抗日故事。

提起红石崖,人们想到的多是美丽的风景和奇特的山川地貌。可是,在成为景点之前,这里也是一片英雄的红色土地,书写了嵖岈山区一个村庄的革命斗争历史,这是革命烈士用鲜血染红的村名——红石崖。

在红石崖,无数革命烈士谱写了一篇篇威武不屈、可歌可泣的英雄篇章,成为红石崖村人民的骄傲和自豪。

到达红石崖村时,记者首先被村民家一排排整齐的楼房吸引了。这里几乎家家都住“小洋楼”,不仅如此,很多村民家门口还停放着轿车。因为提前了解过红石崖的革命斗争史,再看到眼前的这些场景时,记者心中不免感慨万千。

在红石崖村“九龙山革命烈士纪念碑”前,记者见到了经历过新四军在此驻扎历史的遂平县嵖岈山镇红石崖村小学第一任校长张俊亭。

“这里山美不在其高,这方热土自然散发出的民族正气和朴实无华的奉献精神,令人心动不已,魂牵梦绕……”看着眼前的景色,张俊亭无限感慨。

在张俊亭随身携带的资料里,记者无意看到一张去年中秋张俊亭与友人在红石崖观光时的合影。经张俊亭介绍,照片的背景正是红石崖最佳风景点——赤崖陡壁。当时,夕阳西下,余晖笼罩,又值深秋枫红,真是景色迷人。再看照片上老人们个个腰板挺直,红光满面,精神抖擞,憨厚纯朴。透过这张照片,方寸间记者窥视到红石崖的山山水水,触摸到红石崖父老乡亲滚烫的热情。

坐在九龙山革命烈士纪念碑的台阶上,听着张俊亭的讲述,记者似乎踏进了那个战火纷飞的年代……

李先念来到红石崖

红石崖林木茂盛,郁郁葱葱,遮天蔽日,易守难攻,历来是兵家必争之地。在抗日战争、解放战争时期,成为我党的根据地之一。

“1944年,我4岁,经历了那个令人难忘的战争年代。”张俊亭说,1944年8月,根据党中央“绾毂中原”的战略决策,新四军五师师长李先念派遣黄霖率游击兵团挺进河南,开辟嵖岈山抗日根据地。官兵冒着枪林弹雨来到嵖岈山区,1200多人驻扎在丛林茂密、丘陵连绵的山区。

李兴楼、万庄、胜桥、弯儿陈等村住了300多名伤员,这里自然就成了战地医院,院部在王书栋家,手术室在王培根、王富贵家,首长住在康松家。孙缸窑、歇子沟等村住满了抗日将士。

爱国民主人士魏郎斋、周子瑜、郭良辰、魏太初、李化远等嵖岈山职业学校师生30多人组成的抗日中队,随部队驻扎在孙缸窑村进步人士张铸九家。遂平县委、县政府设在杨树湾、黄脸场、滴水崖。兵团司令部驻扎在李兴楼,战地医院具体位置就在红石崖村。部队休整后,黄霖率领部队,在周边的玉山、吴寨、文城、诸市、沈寨、张吴楼及西平的酒店、合水等地,与盘踞的日伪军及顽固反动派展开英勇斗争。

其间,该村很多热血青年报名参军。这些热血青年在战场上英勇杀敌,屡立战功。

“那里就是当时的病房。”张俊亭指着纪念碑西南角的一处红房子说。

九龙山革命烈士墓碑。

熬好热汤慰亲人

面对医务人员少,医疗条件跟不上,药物匮乏的局面,村民对待伤员像对自己的亲人一样,还主动上山为他们采桔梗、葛根、马登草、艾叶、槐枝(叶)、黄花苗等常用中草药熬五支水给他们擦伤口,用古法制成膏、丹、丸、散让伤员疗伤。伤员饥渴时,村民便把把热腾腾的鸡蛋茶捧到跟前,把烧好的红薯热汤端来喂他们,盼他们早日康复。

该村村民为更好地配合支援他们,还自发组织起“穷人联合会”,成员有:储明义、王其四、王六产、王书志、刘康松、王树栋、王富贵、郑国典、张铸九、魏双全、韩培根、王培根、李顺等,由蒋凤山具体负责协调为部队筹集粮草,妇女负责为将士和伤员缝补衣服、被褥、鞋袜、洗衣服、地下联络、传递信息。

“当时我只有4岁,有些事情记得不够清楚。退休后,为了更好地还原这段历史,我多方打听、收集资料。一位叫刘存良的老党员曾对我讲过他经历的一些事情。”张俊亭说,部队驻扎以后,官兵视老百姓如父母,像亲人一样帮助群众下地劳动,打水扫地样样都干,对儿童进行抗日教育,亲如一家,不分彼此。

“那时候刘存良只有八九岁,各个村庄都成立了儿童团,小学生、放牛娃都用桐木自制一个约1.5米长,染成半截红半截白的木棍,名叫童子军棍。每天儿童团的儿童抽出一定时间,由部队派专人对他们进行培训,操练杀敌动作,传授侦查基本知识,教唱抗日歌曲。我记得最清楚的有《抗日歌》:‘小日本儿,喝凉水,来到中国吃炮子,丢盔弃甲投了降,各个滚回老窝去’。还有《儿童放哨歌》、《军民鱼水情》、《军民心连心》等。”张俊亭说。

担架队夜走枣阳

九龙山革命烈士纪念碑的北面,有12个2013年立的烈士墓碑。九龙山革命烈士纪念碑的西南侧的路边,有一个“会师泉”。

在张俊亭的带领下,记者来到“会师泉”。说是“泉”,其实只是一口刻有“会师泉”字眼的水井。

张俊亭说:“当时,红石崖村只有一眼井,新四军来了以后,一眼井满足不了他们和我们村民用水,部队就在村东头又挖了一眼井,供军民同时用。但是,村民为确保部队正常用水,不愿从井里提水,主动从河里挑水吃。 新四军五师师长李先念在大军会师后,便来到红石崖战地医院看望伤员,还和老百姓共饮此水。”

“镌刻‘会师泉’的石碑是部队撤离后,村民刘康松、王树栋等在井旁立的,以示纪念。”张俊亭说。

1945年深秋,因战争形势严峻,战地医院必须马上转移。轻伤员能走的随部队走了,不能行走的,村民想办法用木床做成担架,由孙凤山、孙凤松、孙狗胜、姚凤彦、赵结石、张金山、詹满良、刘康山等50多名村民组成的担架队,日夜兼程,不顾山高路险,顺着狭窄的羊肠小道,越沟壑,攀荆棘,经过四天四夜长途跋涉,将部分伤员转移到豫南抗日根据地(枣阳)。

鲜血染红红石崖

没来得及转移的伤员,暂时留守在这里,红石崖村民舍生忘死掩护他们。有的把伤员藏在自己家的红薯窖里,有的让伤员躲进柴禾垛或庵棚里,牛角湾李顺的母亲把槐草垛掏空让伤员钻进去,还有的让伤员藏在茂密的竹园里或密林中,村民冒着生命危险给他们送吃的、报告信息,鼓舞他们战胜困难的勇气。还有一个叫白钧的排长,可以慢慢行走,村民刘世元便趁黑夜把他送到大歪尖山西面的山谷密林中脱险。

部队撤离不久,伪县政府派保安团、地方保丁气势汹汹来到红石崖进行拉网式搜查。据红石崖村民蒋凤山回忆:“九龙山东南山脚下被活埋了7个,俺歇子沟南大洼水沟里被活埋的伤员有4个,牛角湾3个,山北坡3个。”

村民孟庆申回忆:“有几位伤员被搜出后,用绳拴着双脚,套上牛在前面拉着,一路鲜血淋漓,硬拖到村东九龙山下的河沟里,在一片惨叫声中伤员被活活埋掉,这些死难烈士没有一人留下姓名和家庭住址。”

爱兵如子的村民刘康松、王金铁、王树栋等趁黑夜将他们的遗骸拢起,堆起了17个坟,一个个坟头与山河同在。

多年来,张俊亭四处奔走呼吁,终于在2004年夏,九龙山革命烈士纪念碑筹资修建,2005年11月建成。周边群众、中小学生、机关干部和当地驻军,每年都来此接受爱国主义教育。

采访结束时,记者站在纪念碑前,再次欣赏了红石崖的美景。那赤红的崖壁、层层叠叠的大山、山顶上的青松翠竹,无不向人们诉说着当年烈士的威武不屈,富贵不淫,贫贱不移。那数百里蜿蜒起伏的山脉,正是他们在彰显民族正气和无私无畏的革命英雄主义精神……