□晚报记者 石新宇/文 侯 飞/图

近日,确山县人民法院审结一起民间借贷纠纷案件。原告张力手持借条诉被告刘山要求其归还5万元借款及利息,刘山则称借款及利息已还给张力,他只是没有要回借条。法院审理发现,有充分的证据证明刘山确实已将借款及利息还给了张力,于是驳回了张力的诉求,并对张力有失诚信的行为进行了批评。

记者采访发现,类似的案件和纠纷并不鲜见。随着市场经济体制的逐步确立,经商办企业的人越来越多,民间借贷行为也日趋活跃。一些人由于不能正确地书写、使用借条或者收条,导致的案件和纠纷增多。民间借贷多发生于亲戚、朋友、熟人之间。案件和纠纷发生后,有些人甚至反目成仇。本文选取近年发生的几起案件和纠纷警示读者,在经济活动中,如果需要打借条写收条,一定要书写规范,并且在还款还物后及时收回借条,以避免不必要的麻烦。

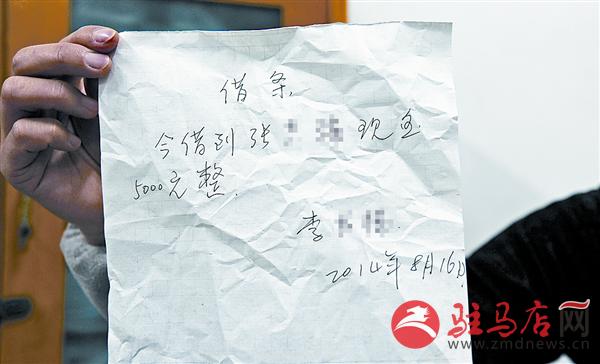

借条书写不规范,是导致借贷纠纷的“祸根”。像这样的借条,借款的数目很容易被改动。如果真被改动了,有谁能说清楚,借款数目到底是多少?

疏忽

钱还了借条没收回

刘山和张力关系不错。2012年1月2日,因为做生意资金不足,刘山向张力提出借款5万元。张力将钱借给了刘山,刘山向张力出具了借条,并且在借条上写明借款期限为一年,借款利息为9000元。2013年1月3日,刘山将5万元借款和9000元利息还给了张力并要求张力将借条还给他。张力收到钱后说借条在家里,回头给他。刘山表示同意。此后张力并没有将借条还给刘山,而刘山出于对张力的信任,也没有再追要借条。

让刘山万万没有想到的是,今年9月,张力手持借条说,2012年11月刘山向他借了5万元钱一直没还,要求刘山还借款和利息。刘山说借款和利息早已还给张力了,只是张力没有将借条还给他,况且那5万元也不是2012年11月借的,而是2012年1月借的。二人争执不下,张力将刘山诉至法院。

借条白纸黑字,写得清清楚楚,看来刘山肯定要输官司了。不过刘山想起一件事:今年2月,刘山和朋友朱先生将合伙经营的一个采石场连同采石设备一起转让给了张力,张力向刘山和朱先生各支付8万元转让费。这8万元转让费张力已通过银行支付给刘山,刘山向张力出具了收据。刘山在法庭上说,如果那5万元借款和9000元利息他没有还给张力的话,张力应该从这8万元中扣除才对,但张力没有扣除,足可以说明借款和利息他已经还给了张力。

法官在审理时也发现,张力提交给法庭的借条的确是刘山所写,但借款日期被人为裁掉一部分,导致日期不完整。为什么会这样?张力始终没有给出合理的解释。因此,法官认定借款日期应以刘山所说的日期为准。联系到那8万元转让费,法院最终判决驳回张力的诉讼请求。

刘山的失误在于还钱后没有收回借条,幸运的是他和张力还有现金往来,且心虚的张力在借条上做了手脚,要不然,他可真说不清楚了。上蔡县的杨勇就是这样,他遇到的麻烦要比刘山复杂得多。前年,在法院开庭审理他的案件之前,记者采访了他。

杨勇说,他在上蔡县开办了一家建材加工厂。6年前,他的外甥女李霞下岗后闲在家里没事做,李霞的母亲杨女士找到弟弟杨勇,提出让李霞到建材加工厂打工。一个是姐姐一个是外甥女,杨勇不假思索地就答应了。李霞是会计学校毕业的,杨勇安排李霞到建材加工厂当了会计,几个月后还涨了工资。

建材加工厂生意不错,杨勇想扩大生产规模,但资金不够,他打算借款。李霞说她家里有10多万元钱可以借给杨勇用,杨勇很高兴。很快,李霞拿给杨勇15万元钱,杨勇给李霞写了张借条。不久,李霞另找到一份工作,离开了建材加工厂。

杨勇告诉记者,从2011年9月到2012年8月,杨勇分三次将15万元借款还给李霞,但不是还给李霞本人,而是交给了李霞的母亲杨女士,让杨女士转给李霞,原因是他去还钱时李霞在上班,没有见到李霞。正因为没见到李霞,借条他没有收回。2013年,李霞以舅舅杨勇不还钱为由起诉杨勇。

但是,让记者吃惊的是,李霞的母亲、弟弟等家人在见到记者后,都情绪激动地说杨勇借的钱已经还了,李霞的母亲早已把钱全部转交给了李霞,李霞告杨勇是“昧良心”。他们甚至要在记者面前下跪赌咒说自己的话是实话。

从李霞手里完整的借条看,杨勇没有还钱,但从李霞母亲和弟弟的态度看,杨勇已经还钱了。对杨女士来说,弟弟杨勇再亲,也没有自己的亲生女儿亲啊,怎么会这样呢?

杨勇接受采访时倒是很平静,他说,李霞是自己的外甥女,他怎么也没想到会出现这种情况。杨勇的妻子在一旁责怪他:虽然李霞是外甥女,但你借钱的时候是打了借条的。李霞亲手把钱交给你的,还钱的时候你为什么不亲手还给她呢?

粗心

把“借”写成了“收”

市民赵启明告诉记者,他因为粗心大意,把两万元钱借给一个朋友后,没有仔细看朋友打的借条,结果钱要不回来了不说,还被一些熟人认为他“耍赖”。

事情是这样的:去年,一个朋友向他借了两万元钱,说是用上半年就还。他把钱交给那个朋友时,朋友说给他打张借条。他是很爱面子的人,豪爽地说“打不打都行”。朋友还是打了,他连看都没看就装进了口袋里。回家后他把借条夹到了一本书里。几个月前,他想起朋友该还钱了,就提醒了那个朋友一下。谁知那个朋友说没有借过他的钱,这让他很生气也很尴尬,因为当着好几个熟人的面,那个朋友的态度就好像他在说慌一样。他回家找出借条一看,顿时傻眼了:朋友打的不是借条,而是收条。

赵启明说,他认为那个朋友是看他不在乎,才故意把借条写成收条的,目的就是不想还钱。好在两万元钱对他来说不算多,他不想再提这件事了。

无独有偶。今年11月24日,郑州的一家媒体报道了新密市人民法院审理的一起案件:王某诉陈某借他50万元钱不还的证据不足,驳回王某的请求。王某手里拿的是陈某写给他的“收条”,不是“借条”。王某不能接受判决,但也无可奈何。法官对他说,民间借贷中许多当事人都是出于朋友亲戚关系而出借款项的,对于收条和借条的性质许多人并不能区分。收条只能说明当事人之间存在资金往来,但无法说明款项的性质,只有借条才是认定双方之间借贷关系存在的有力证据。

上当

又打一个收条

在市区从事墙体粉刷、地板砖铺设业务的王小连告诉记者这样一件事:

去年,他打听到包工头老张接到一个盖一座六层写字楼的工程。因为自己和老张打过几次交道,加上当时自己没揽到什么活儿,他就找到老张,想把粉刷室内墙体和铺设地板砖的活儿揽下来。老张答应了他。涂料和地板砖由老张提供,他只负责粉刷和铺设,工钱老张分阶段拨付。王小连算了算,这个活儿干下来他可以拿到近8万元工钱。

王小连带的几个民工都是干活儿的好手,老张对他们很满意,但工钱拨得很不及时,每次都是王小连要了几天才给拨个三千五千的。每拨一次,王小连都给老张打一张收条。考虑到揽活儿不容易,加上以后还要老张关照,王小连对老张一直都非常客气。

王小连在收到39000元钱后,老张就不再拨工钱了。到了月底,几个民工都让王小连发工资,王小连只好找老张要,老张则以种种借口不肯拨付。王小连找的次数多了,老张说,他把以前王小连打的收条弄丢了,让王小连算算总共收到多少钱,然后重新打个收条。王小连每收一笔工钱,都会记在一个小本本上。由于急于让老张拨钱,他没有多想就回去算了算,又给老张打了一个收到39000元钱的收条。

工程结束后,王小连又一次找到老张要工钱。老张说他已经把工钱付清了。王小连大吃一惊,老张还欠近40000元工钱呢,怎么就付清了呢?老张打开抽屉,拿出收条让王小连看。王小连这时才发现,他以前打的收条老张并没有弄丢,那些收条和最后打的39000元的收条加到一起,等于是老张已经付给他78000元工钱。王小连一下子蒙了。

这个事情最后怎么解决的呢?王小连好不容易打听到了老张和一个表兄关系很好,刚好王小连的一个同学和这个表兄是好朋友,王小连通过同学找到老张的这位表兄,表示这位表兄从中做工作,最后以老张再付给王小连35000元工钱了事。

王小连说,以后他再也不干这重复打收条的糊涂事儿了,对方把收条弄丢,那是对方的事儿。

随意

借条写得不规范

昨天下午,记者与本报法律顾问刘建锋律师取得联系。他说,因为借条书写不严谨、不规范,或者还款后不及时收回借条而产生的诉讼案件,最近3年仅他个人接手的就有10余起,一起案件,现金纠纷有几万元几十万元的,也有上百万元上千万元的。借条书写不严谨、不规范的表现主要有金额不用汉字用阿拉伯数字书写、阿拉伯数字写得不够清楚、阿拉伯数字和汉字同时书写的金额数目不一致、借款日期书写不完整或者不清楚等。借条是借钱、借物的主要证据,书写时一定要严谨、规范,借款人和被借款人的姓名要写全写准确,借款的数目要用“壹贰仨肆伍陆柒捌玖拾”这些汉字书写。

在还款还物后,借条一定要收回,最好是做到一手还款(还物)一手收借条。只有这样做才能避免麻烦甚至官司。他特别强调,不要认为借款借物的人是亲戚、朋友、熟人,就不把借条当回事儿。