□晚报记者 王冬霞 文/图

麻利的动作,挺直的腰板,中等的个子,犀利的双眼。一见到王冠厂老人,根本想不到他已97岁,而且是从一介柔弱书生走向硝烟滚滚的抗日战场的。

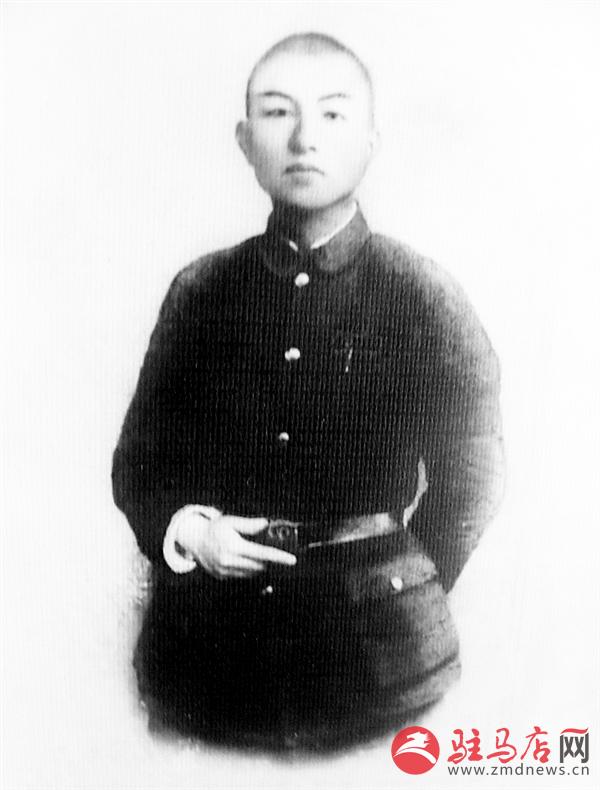

王冠厂年轻时的照片。

王冠厂夫妇与重孙。

为报国

与同学结伴从戎

当天上午,在王冠厂二儿子王迎光的带领下,记者来到王湾村的一个农家小院,看到一位老人坐在小登子上乘凉。听说记者要采访,老人急忙从登子上站起来,把记者领进堂屋,落座后客套一番,明白记者的来意后,开始讲述他几十年前的戎马生涯。

“我叫王冠厂,冠军的冠,工厂的厂,出生于1918年9月19日,今年97岁了。”王冠厂老人很斯文地介绍道,民国二十二年(1933年)在邻村陈献禄办的小学毕业后,因为家里穷,上不起中学,他就在亲戚的介绍下,到100多里外的确山县当学徒,主要是在位于县城的明德堂学做果子酱。只学了两年,因为发生战乱,县城经常响起警报,就学不成了,他只好返乡。

“回到家几个月后,觉得在家待着不是个事,学的知识也无用处,就找到邻村和邻乡的小学同学——五沟营乡冠店村的杜新民、盆尧乡徐杨村的杨顺领和洪港村的康玉海,一起商量后决定到西平县城,看能否找到门路报效国家。在县城一学校门口,他们看到一个招生广告,内容是国民党孙连仲部26路军干部训练所招收学员。4人就抱着试试看的心理参加了考试,结果4人被录取了。在位于叶县坟台寨的训练所学了一年半后,因为战事吃紧,训练所被迫迁至鲁山石佛寺。我们在石佛寺学了两年后毕业,被分配到驻扎在大别山区湖北省远安县的西北军实习。”王冠厂老人说。

王冠厂老人说,西北军是冯玉祥的部队,冯副委员长的部队纪律严明,部队不住民宅住寺庙。上级要求去连队实习的时间是半年,结果因为战事不断,他在远安县实习了两年多才结束。

与日军激战后升为中尉

“实习结束后,我被编入挺进纵队重机枪连,隶属30军27师79团3营。我与日军共打了两次激烈的仗,一次是民国二十七年(1938年)在远安的盐池庙,一次是民国二十八年(1939年)在党杨、荆州一带。”王冠厂老人回忆,在盐池庙,日军大部队开过后,他所在的团截击了日军后续部队。在这次战斗中,团长李静华负伤。日军也有很大伤亡。虽然这是他第一次参加战斗,但他一点儿也不害怕,因为心中只有对日本鬼子的恨,想多打死几个鬼子。战斗结束后,他被晋升为少尉排长。

第二次是在大别山南部的党杨、荆州一带,当时他所在的部队和从台儿庄撤回来休整的池峰城的31师与日军遭遇,双方展开激烈战斗。这一次比上一次打得激烈,双方死伤惨重。一名副排长在他身边牺牲,他还击日军的是一梭子一梭子复仇的子弹。这次战斗结束后,他因作战英勇被晋升为中尉。

在随后的几年里,他就在后方为前线征兵、训兵,补充兵力。他曾到驻马店平舆、安徽阜阳征兵,训练几个月后送到驻扎在南阳邓县的国军鲁从义部。当时30军副军长鲁从义带三个团驻扎在邓县。

抗战胜利后,他所在部队改编为国军26路军第二集团军,司令部设在蚌埠。1946年,部队南撤,他留守在蚌埠。此时他已是上尉军衔,连级干部。1947年,他被国民党部队遣散。

“被部队遣散后,没被遣散的一些弟兄劝我随部队南下,或者去台湾,我没同意。当时由于离家较近,我打听到了家中的一些消息。另外,我也很想母亲,1947年,就回西平老家了。回家后看到母亲带着4个妹妹,生活也比较艰苦。因为我是子女中唯一的男孩,离开家也近10年了,母亲就张罗着给我娶亲。于是,我很快就与比我小7岁的邻村女孩王文莲结了婚。”王冠厂老人说着,看了一眼身旁的老伴,两位老人的脸上洋溢着幸福。

“结婚后,我就带着妻子辞别母亲和妹妹重新回到蚌埠,用遣散费作本钱做点小生意维持生计。第二年我们就有了个女儿。后来,蚌埠解放了,我们这些被遣散的国军被要求到解放军军管处报到。军管处还给我们发了复员证。当时,军管处的领导说,如果我答应还待在部队,可以官复原职,但因为当时不了解共产党的政策,我没有答应。”王冠厂老人说,他大部分时间是在后方,做的都是文员的工作,所以打仗的次数并不多,也没受过伤。在蚌埠待到1949年,他因为有文化,脑子比较灵活,做生意也赚了些钱,再加上西平也已解放了,于是,怀着对故乡的眷恋和对亲人的思念,就回到了西平老家。

解放后

为尽孝返乡务农

“回到家乡后,就老老实实地在家干活,孝敬母亲,教育子女,积极干好生产队派的活。因为当时搞‘三反’、‘五反’,镇压活动搞得很厉害,我又当过国民党的兵,所以,心里一直有点害怕,唯恐出啥事。从蚌埠回来后,我就把带回来的证件全部烧了,怕查到我。”王冠厂老人笑笑说,上世纪50年代,县公安局的人来村里调查,找到他后因为他啥证件也没有,就不了了之。当时也不知道找他的原因和目的。

“从此,我什么也不想了,默默无闻地劳动,村里有啥重活、脏活,我都抢着干,比如拾粪、挑粪。农村有啥运动,我也不参与。因为有点文化,后来我就在村里当记工员、保管、会计,工作上从来不敢有一点儿马虎。”王冠厂老人说,现在他的两个女儿和两个儿子都已成家立业,生活过得都很好,他们也都很孝顺。老大、老二在驻马店工作,老四在西平县城,老三守着他。他从来没有想到能活这么大岁数,能过上四世同堂的日子。

“当初打鬼子时,只想着早点把他们赶出中国,让国家安宁,老百姓能过上太平的日子。想想死去的战友,看看今天的生活,觉得他们死得值。遗憾的是他们看不到、享受不到今天的幸福生活。所以,我们更要珍惜现在的幸福生活,更不能忘记他们的付出。今年国家还举办活动纪念他们,说明全国人民没有忘记他们,他们应该无憾了。”王冠厂老人缓缓地说。