纵然万事随风去 莫道书生无烈举

——记革命战士杨文斌、杨如魁

□晚报记者 高琳琳 文/图

1928年,杨文斌出生在汝南县汝宁镇西大街。近日,老人在子女的搀扶下来到报社。虽然行动不便,但老人精神很好。谈起当年的激情岁月,老人情绪激动,几度流泪。记者了解到,杨文斌的弟弟杨如魁是抗美援朝战争中的空军飞行员,牺牲在朝鲜战场上。

抹不去的记忆

今年87岁的杨文斌出生在一个农民家庭,弟弟杨如魁比他小4岁。兄弟俩平时关系很好,一起下河摸鱼、上树掏鸟蛋。因为杨文斌没上过几天学,文化知识有限,所以他特别希望弟弟能好好学习,以后有出息。

1942年正月,日军入侵西平县、遂平县以及汝南县,很多老百姓被拉走当苦工,妇女被奸污,多人被枪杀。日军到处抢劫财物、祸害村民。14岁的杨文斌看到这一切,暗下决心,要去打鬼子。

1943年8月,15岁的杨文斌入伍,跟着李先念,成为新四军的一名战士。

一个偶然的机会,李先念看到杨文斌个子高、反应快,就把他拉到身边,亲切地喊他“小鬼”,让他在部队好好锻炼。每每想到此,老人就一脸自豪。

1944年4月中旬,日本侵略军集中了9万多人,大举进犯河南郑州、许昌、西平、遂平、舞阳、洛阳等地。为了拯救处于水深火热中的河南人民,中共中央、中央军委和华中局先后发出向河南沦陷区提供救援的指示。

“当时我们的武器和兵力没办法和日军比,但我们的部队擅长打游击,上山下河钻地洞都没问题。”老人说,在反击日军的3年多时间里,他一直跟随部队勇猛作战,和战友一起打死了无数日军。

英勇杀敌负伤

杨文斌说,1946年8月,他参加了洛阳战役,后来在杜关集战役中,被敌人的炮弹击中左脚。

被战友抬下战场后,杨文斌发现自己左脚的一个脚趾被炸掉,其他几个脚趾血肉模糊。从衣服上撕下一块布,杨文斌先将受伤的左脚包了包,然后要求抬他下战场的战友把他抬回去,因为他还要为父老乡亲报仇。

在当地养了几天伤后,虽然左脚剩下的四个脚趾无法用力,但是杨文斌跟着部队继续战斗,相继在大别山、信阳、武汉、桐柏等地阻击敌人。

“当时脚肿得鞋都穿不进去,部队又缺医少药,我们很多伤员治病用的大多是乡亲们采的草药。”杨文斌回忆起这段往事,不禁吸了一口气。

在儿子的帮助下,杨文斌艰难地脱掉鞋子。记者看到,杨文斌的左脚少了一个脚趾。

“这只脚基本上是废了。父亲退伍回来后一直没有根治,走路一拐一拐的。”杨文斌的大儿子杨转运说,虽然受了伤,但是父亲从来没叫过苦,给几个孩子讲述的都是战场上革命战士不畏牺牲、英勇杀敌的场景。

唯一的弟弟接力参军

跟随部队解放开封后,杨文斌被分配到开封电业局工作。多年未回家的他回了趟老家,看望父母和亲人。

“哥,我和你一样也是一名革命战士了,我考上空军驾驶员了。”刚回到家,弟弟杨如魁就向他报告了这一好消息。

杨文斌知道,弟弟学习成绩一直很优秀,当兵是受了他的影响。看到弟弟比自己有出息,杨文斌很高兴。

大儿子在炮火中被炸伤,二儿子又要奔赴朝鲜战场,杨文斌的父母很担心,生怕出现什么意外。

“我一走就是好几年,一直没给家里联系,爹娘都以为我死了。”杨文斌说,他母亲的眼睛都快哭瞎了。一个大字不识的农村妇女,虽然很疼惜自己的孩子,嘴上不说什么,但是杨文斌知道,坚强的母亲一直背着他们兄弟俩偷偷地哭。

弟弟接到部队通知的那天,杨文斌拿出一颗子弹送给弟弟,说这是在战场上一位战友替他挡的子弹。

“放心吧哥,我一定好好学习,多在战场上杀敌,给咱老杨家争光。”杨如魁收下礼物后说。

牺牲在朝鲜战场

杨如魁1951年入伍,学习两年后,1953年奔赴朝鲜战场,当年7月不幸牺牲。位于辽宁省丹东市的抗美援朝烈士陵园规模不大,有近200座墓碑,和空军有关的只有8座。在陵园里,刻着志愿军116名飞行员名单的铜匾很醒目,里面有杨如魁的名字。

“有很多烈士只知道名字、籍贯、哪个部队的,但是属于几团几大队、开什么飞机、如何牺牲的及牺牲日期等都不得而知。”记者电话联系辽宁省丹东市抗美援朝烈士陵园负责人孙大利时,他说,如果不是近年来志愿者帮助这些烈士找家,很多烈士的家人都不知道他们已经牺牲了。

在杨如魁的烈士记录里有这样一段话:杨如魁,男,1932年5月生,驻马店市汝南县城关镇解放路红五路南段,1951年8月参加革命,1953年7月在朝鲜牺牲,志愿军空军某部飞行员。

“我们找了小叔好久,去年才知道他的墓碑在辽宁省丹东市抗美援朝烈士陵园。去年,我们一家人到陵园祭拜他。”杨文斌说,家里人知道小叔1953年牺牲在朝鲜战场上,但不知道葬在哪里,后来无意中看到一篇关于抗美援朝牺牲的空军名单,才知道小叔的下落。

杨文斌为照顾父母返乡

“哥,咱家就咱俩,现在我走了,你一定要照顾好爹娘。”杨如魁临走时对杨文斌说。

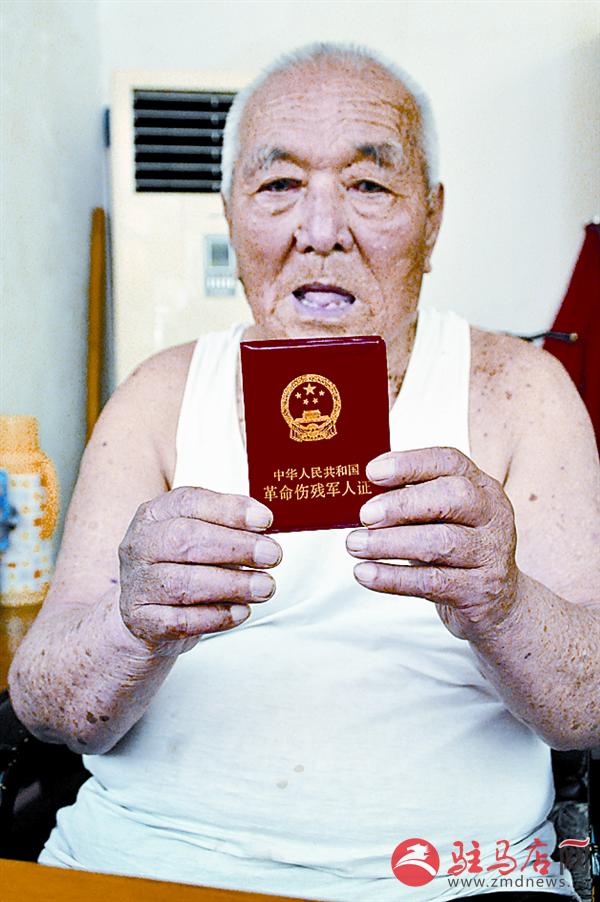

为了完成弟弟的嘱托,杨文斌向部队提出了申请,回家务农。后来,当地民政部门为他颁发了中华人民共和国革命伤残军人证。

返乡后,杨文斌被安排到县搬运公司工作。他和抗战老兵范文祥在一个单位。老哥儿俩常常在一起聊过去的事。日子虽然过得清苦,但杨文斌很开心。

他常说,自己身上肩负着弟弟的嘱托,要为年迈的父母养老送终,要让一家人过上好日子。

如今,已经87岁的杨文斌跟着大儿子杨转运生活,儿子儿媳对他很孝顺。由于腿脚不方便,加上有严重的哮喘,平时儿媳把饭菜端到他的身边。

“老人以前吃了那么多苦,我们小辈孝敬他是应该的,而且我公公和小叔都是英雄。”杨文斌的儿媳说,公公对他们很好,总是教导他们与人为善,不要计较个人得失,多为别人着想。

采访结束时,老人艰难地起身,在家人的搀扶下出了门。得知自己和弟弟的事迹不久后会见报时,老人脸上露出了笑容,朝记者感激地点点头。