门前老将识风云

——记抗美援朝老战士王树伟

□晚报记者 石新宇 文/图

昨天上午,记者骑车来到驿城区水屯镇大王坡村。村外农田里的玉米、芝麻郁郁葱葱;村内是既平坦又干净的水泥路。村民的房屋以两层楼房为主,家家都有一个大院子,一些村民在院子门口种着玫瑰、指甲草等。记者看到有几名妇女在路边聊天,就问她们王文元的家在哪里。也许是看到记者带着相机,一名妇女指着南边说:“他家在村子的前排,他爸叫王树伟,90岁了,是黄埔军校毕业的,还参加过抗美援朝,立过功。”记者要采访的正是王树伟。

热血青年报考黄埔军校

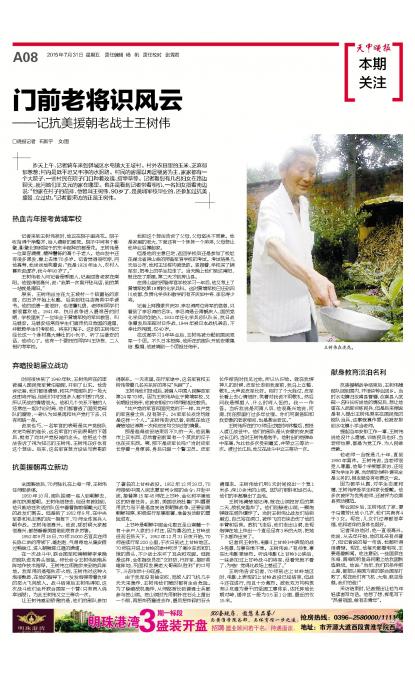

记者来到王树伟家时,他正在院子里浇花。院子收拾得干净整齐,给人清新的感觉。院子中间有个影壁,影壁北侧和院子的东半部种的都是花。王树伟是一位面容清瘦、精神矍铄的高个子老人。他白发中还有很多黑发,看上去像70多岁。记者觉得很吃惊,问他高寿,他淡淡地笑着说:“我是1926年生人,农村人喜欢说虚岁,我今年90岁了。”

王树伟老人问记者是哪里人,记者回答老家在南阳。他显得很高兴,说:“我第一次离开驻马店,到的第一站就是南阳。”

原来,王树伟出生在大王坡村一个较富裕的家庭,四五岁开始上私塾,后来到驻马店育英中学读书。他的成绩一直很好,也很懂礼貌,老师和同学们都很喜欢他。1941年,抗日战争进入最艰苦的时期,学校里来了一位毕业于黄埔军校的军训教官,叫马继安。马继安经常向学生们宣传抗日救国的道理,并鼓励学生们考军校,将来打鬼子。这时的王树伟已经长成一个身材高大健壮的小伙子,听了马继安的话,他动心了。他有一个要好的同学叫王华栋,二人相约考军校。

他把这个想法告诉了父母,父母坚决不同意。他是家里的老大,下面还有一个妹妹一个弟弟,父母想让他毕业后撑起家。

但是他的主意已定,返回学校后还是参加了校址在湖北省房山县的预备军官学校的考试。考试结果几天后公布,他和王华栋均被录取。紧接着,学校来了辆军车,把考上的学生拉走了。当天晚上他们到达南阳,就住在了那里,第二天才到房山县。

在房山县的预备军官学校学习一年后,他又考上了黄埔军校第19期的化学兵科。这时黄埔军校已迁到四川成都,负责化学兵科教学的有齐庆如中将、李忍涛少将。

记者上网搜索齐庆如、李忍涛两位将军的信息,只看到了李忍涛的名字。李忍涛是云南鹤庆人,国民党化学兵的创始人,1933年任化学兵总队队长,抗日战争爆发后率部对日作战,1944年被日本战机袭击,不幸壮烈殉国,仅40岁。

在成都学习3年毕业后,王树伟被分配到国民党军一个团。不久日本投降,他所在的部队开到安徽集结、整编,他被调到一个团担任炮手。

弃暗投明屡立战功

时间很快到了1948年秋,王树伟所在的团被编入国民党军黄伯韬部,开到了山东。他告诉记者,他们都很清楚,和共产党部队的一场大战即将开始,但他们中的很多人都不想打内战,所以厌战的情绪很大。他和几个关系不错的人经常在一起讨论时局,他们都看透了国民党部队的腐败,一致认为如果再和共产党打下去,只有死路一条。

说来也巧,一名军官的表哥是共产党部队皮定均部的连长,这名军官打听到表哥的下落后,就有了向共产党投诚的念头。他把这个想法告诉了视为知己的王树伟,王树伟正好也有这个想法。后来,这名军官想方设法与表哥取得联系。一天夜里,在行军途中,这名军官和王树伟带着几名关系好的弟兄“失踪”了。

王树伟他们投诚后,被编入中国人民解放军第24军70师。因为王树伟毕业于黄埔军校,又长期担任炮手,他被安排到70师师部担任教员。

“共产党的军官和国民党的不一样,共产党的军官爱士兵,没有架子。24军军长皮定均就是这样一个人。”王树伟告诉记者,到现在他还清楚地记得第一次和皮定均交谈时的情景。

那是淮海战役结束后不久的一天,他到集市上买东西,忽然看到前面有一个英武的汉子也在买东西。咦,那不是皮军长吗?“当时皮军长穿着一身便装,身后只跟一个警卫员。皮军长作报告时我见过他,所以认识他。就在我愣神儿的时候,皮军长走到我面前,我马上立整、敬礼,大声说皮军长好。刚打了个大胜仗,皮军长看上去心情很好,笑着对我说不用敬礼,然后问我是哪里人、什么时间入伍的。我一一作答。当听我说是河南人后,他很高兴地说,河南,我在那里打过多年仗哩。你们河南信阳和我安徽的老家相邻,也是革命老区。”

王树伟所在的70师经过短时间休整后,即投入渡江战役中。他们的部队是从安徽的安庆渡过长江的,当时王树伟是炮手。他射出的炮弹命中率高,为此他多次受到嘉奖,并荣立三等功一次。渡过长江后,他又在战斗中立三等功一次。

抗美援朝再立新功

全国解放后,70师驻扎在上海一带,王树伟任师部参谋。

1950年10月,部队抽调一些人到朝鲜去,参加抗美援朝。王树伟很想去,但没有被抽到,他只能站在欢送的队伍中看着胸前佩戴大红花的战友们离去。但是到了1952年9月,在中央军委和毛主席的统一指挥下,70师全体官兵入朝作战。王树伟很高兴。他说,那时候大家都很高兴,都想看看美国佬到底有多厉害。

在一次战斗中,联合国军和南朝鲜李承晚的部队进攻势头很猛。师长命令王树伟到炮兵阵地作技术指导。王树伟立即跑步来到炮兵阵地。我军用的是喀秋莎火炮,王树伟对这种火炮很熟悉,在他的指导下,一发发炮弹带着仇恨的怒火飞向敌人。战斗结束后王树伟得知,这次战斗他们全歼联合国军一个营(只有两人侥幸逃脱)。为此王树伟又立三等功一次。

让王树伟感到骄傲的是,他们的部队参加了著名的上甘岭战役。

上甘岭是朝鲜中部金化郡五圣山南麓一个有十余户人家的小村庄,因为著名的上甘岭战役而名扬天下。1952年12月31日夜开始,70师连续行军

由于我军没有抽空权,而敌人的飞机几乎天天来轰炸,王树伟他们随时都有生命危险。为了躲避敌机轰炸,从师部首长到普通士兵都参与挖山洞。挖山洞时先用钢钎在石头上凿出一个眼,再把炸药塞进去炸,最后把炸碎的石头清理走。王树伟他们用5天时间挖出一个宽

王树伟清楚地记得,就在山洞挖好后的第二天,敌机来轰炸了。他们刚躲进山洞,一颗炮弹就在洞外爆炸了。当时王树伟让战友们站到里边,自己站在洞口,被炸飞的石块击伤了他的手臂和后背。敌机飞走后,他们走出山洞,发现炮弹在地上炸出一个直径足有

记者问王树伟,电影《上甘岭》中表现的战斗场景,与事实像不像。王树伟说:“有点像,事实比电影更惨烈。听说电影《上甘岭》公映后,一些参加过上甘岭战斗的将军,没看完就不看了,为啥?觉得比战场上差远了。”

王树伟告诉记者,70师到达上甘岭地区时,电影上表现的上甘岭战役已经结束,但战斗还在进行,而且十分激烈。敌我双方均构筑有以坑道为骨干的坚固工事体系,依托阵地长期对峙,缓冲区一般为0.5至1公里,最近的仅

献身教育淡泊名利

抗美援朝战争结束后,王树伟随部队回到国内,并很快转业回乡。当时水屯镇归汝南县管辖,汝南县人武部一名科长听说他的情况后,想让他留在人武部训练民兵,但是后来据说是有人提出王树伟原来在国民党的部队当兵,这事就算作罢,他被安排到水屯镇小学当老师。

提起当年安排工作一事,王树伟说他没什么遗憾,训练民兵也好,当老师也罢,都是为党工作、为人民做贡献。

他老师一当就是几十年,直到1990年离休。王树伟说,当老师很受人尊重,他每个学期都家访,还经常为学生补课,当然那时候补课完全是义务的,根本就没有收费这一说。

因为教学认真,对学生态度和蔼,王树伟深受学生和家长爱戴。他多次被评为优秀老师,还被评为汝南县劳动模范。

转业回乡后,王树伟成了家,妻子马德芳比他小几岁,他们共育有4子3女。现在,儿女们过得都很幸福,他和老伴的身体也挺好。

记者采访他时,他一直很高兴。他说,从去年开始,他的耳朵有点聋了,但记者说的每一句话,他都听得很清楚。现在,他每天都看电视,主要是看新闻。他注意到,一些国家在东海、南海和钓鱼岛问题上给我国制造麻烦。他说:“当年,我们的条件那么差,都把以美国为首的联合国军打败了,现在我们有飞机、大炮、航空母舰,我们怕谁?”

采访结束时,记者提出让他为年轻读者写句话。他想了想,挥笔写下“热爱祖国,做有志青年”。