□晚报记者 姚会峰 王冬霞 文/图

无论离家多远,无论离家多久,人总会对自己的故土魂牵梦绕,对自己的亲人牵肠挂肚。7月4日,在震耳欲聋的鞭炮声中,在邻里的热烈欢迎下,在泪眼婆娑的亲人簇拥下,在爱心人士的热情护送下,6岁时走失、今年已82岁的康梅荣老人,终于圆了76年的回家梦,回到了阔别已久的故乡——西平县五沟营镇老康庄村。

记忆中模糊的破旧小村现在已是楼房林立,记忆中的大水坑、大树、青石条已不复存在,心中最想念的父母、哥哥都已去世。虽然已物是人非,但心中的那份乡情、亲情仍是那样浓烈,那样醇厚。

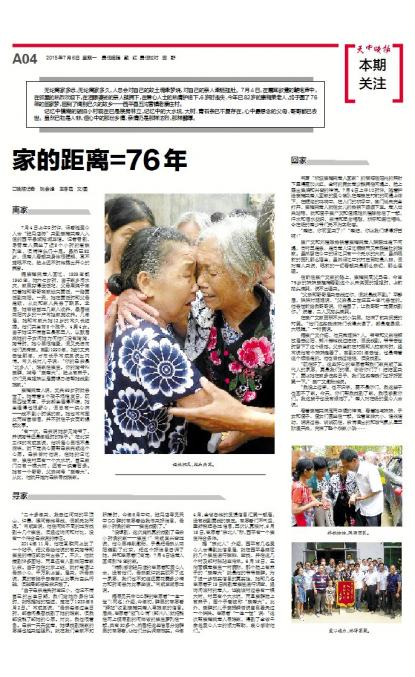

姐妹相见,抱头痛哭。

搀扶姑姑,蹒跚回家。

爱心接力,终得团聚。

离家

7月4日上午9时许,记者随爱心人士“驻马店涛”来到康梅荣老人入住的西平县城柏城宾馆。记者看到,尽管老人乘坐了近8个小时的高铁列车,但精神头仍十足。虽然已82岁,但老人看起来身体很硬朗,耳不聋眼不花,脸上还不时地露出开心的笑容。

据康梅荣老人回忆,1939年或1940年,她六七岁时,由于家乡闹水灾,家里穷得没饭吃,父母用架子车拉着她和哥哥离家逃荒要饭,一路要饭到南阳。一天,她在要饭时和父母走散,从此和家人失去了联系。之后,她曾被当地几家人收养,最后被南阳内乡的一户常姓家庭收养。几年后,她和常家大她12岁的常久长结婚。他们共生育8个孩子,4男4女。由于她记不清自己是哪里人,以致后来她的子女问她为何他们没有姥姥、姥爷时,她心里很难受,但又无法向他们说清楚。直到1990年,她的丈夫去世那年,才向长子常成其说出内情。常久长对儿子说:“你的母亲是‘北乡人’,娘家在康庄。你的姥爷叫康群,绰号“康老大”,脸上有麻子。你们兄弟姐妹以后要想办法帮她找到娘家。”

康梅荣老人说,丈夫69岁时就去世了。她带着8个孩子艰难度日,现已四世同堂,子女都生活得不错,她生活得也很舒心,但总有一块心病——找不到小时候的家。她也常常因此而暗自落泪,并不时在子女面前提起此事。

“有一次,母亲说她梦见姥爷了,并说姥爷还是年轻时的样子。”在北京工作的常成其说,他听后心里很不是滋味,就下定决心要帮母亲完成这个心愿。母亲曾对他说,在她的记忆中,康庄村里有一个大水坑,自己家门口有一棵大树,还有一块青石条。她有一个哥哥,父亲绰号“康老大”。从此,他就开始为母亲寻找娘家。

寻家

“二十多年来,我去过河南的平顶山、许昌、漯河等地寻找,但都无功而返。”常成其说,他在河南不同的地方找到十几个康庄,但经过询问和对比,没有一个符合母亲说的特征。

2014年11月,他在互联网上发了一个帖子,把父母给他说的有关姥爷和康庄的特征都发布出去了。不久,他就接到许多回帖,而且还有人到南阳老家认亲。由于他在北京上班,就打电话让母亲小心,千万别上当。后来,听母亲说,真的有骗子去老家以此事为由头行骗,但骗局都被母亲识破了。

“由于母亲走失时年纪小,也记不清自己的出生日期,我们给她办身份证时,就根据她的描述,定在了1933年5月2日。”常成其说,“母亲每年过生日时,都会问是否找到了她的娘家,但我都没能了却她的心愿。对此,我也很着急。母亲一天天变老,她想找到娘家的愿望也越来越强烈。就在我们全家不知所措时,今年6月中旬,驻马店寻觅天中QQ群的志愿者给我传来好消息,母亲小时侯的家——康庄找到了。”

“没想到,这次竟然真的找到了母亲小时侯的家——康庄!”常成其兴奋地说,他心里特别激动,于是把母亲从南阳接到了北京,把这个好消息告诉了她,并和志愿者们商定:7月4日送老人回阔别76年的家。

“特别感谢驻马店的志愿者和爱心人士,没有他们,母亲或许就实现不了这一夙愿,我们也不知道还要花费多少精力和时间去为此事奔波。”常成其诚恳地说。

据寻觅天中QQ群的志愿者“一生一世”(网名)介绍,今年初,群里的志愿者“驿站”收到康梅荣老人寻娘家的信息。后来,志愿者“放飞心情”(郑州人)就把能在网上搜寻到的河南省的康庄罗列在一起,共有30多个,然后把这些信息分给群里的志愿者,让他们分头调查核实。今年4月,全省各地的反馈信息汇聚一起后,没有找到要找的康庄。志愿者们不气馁,重新梳理各地信息,再次认真核对,6月18日,志愿者“东北人”称,西平有一个康庄符合条件。

据“东北人”介绍,西平有几名爱心人士得到此信息后,就在西平县辖区的几个康庄进行摸排、查找,并在这几个村及邻村张贴宣传单。6月18日,五沟营镇老康庄一村民称,那个脸上有麻子的“康老大”就是他的爷爷康群。为了进一步核实信息的真实性,她和几名志愿者于19日来到老康庄进行调查,经询问该村的老人,证实该村过去有一棵大树,村里有个大水坑,而且康群脸上有麻子,因个子高被称“康老大”。此外,康群的儿子康振铎曾说自己丢失过一个妹妹。志愿者“一生一世”说:“这次帮康梅荣老人寻娘家,得到了全省千余名爱心人士的倾力帮助,衷心感谢他们。”

回家

书写“欢迎康梅荣老人回家”的横幅在阳光的照射下显得更加火红,全村的男女老少簇拥在河堤上,脸上露出焦燥和兴奋的神情。7月4日上午10时许,随着护送康梅荣老人回家的爱心车队在老康庄村前的河堤上停下,在鞭炮的鸣响中,在人们的欢呼中,车门尚未完全打开,康梅荣老人就在女儿的搀扶下缓缓下车。老人尚未站稳,就和侄子康广文和侄媳妇刘桂珍抱在了一起,汗水和泪水交织,亲情和思念相融,欢呼和缀泣相鸣,令在场的老少爷们无不为之动容。

“老姑,你可回来了!”“老姑,你让我们想得好苦啊!”

康广文和刘桂珍搀扶着康梅荣老人蹒跚地走下河堤,向村里走去,走向老人记忆模糊而又牵肠挂肚的娘家。虽然留在心中的记忆只有一个无水的大坑,虽然眼前的面孔那么陌生,虽然记忆中的村庄已物是人非,但对老人来说,眼前的一切看起来是那么亲切,那么温暖。

在前往康广文家的路上,康梅荣同父异母、今年75岁的妹妹康桂梅看到这个从未谋面的姐姐时,上前抱头痛哭,说不出话来。

“父亲和哥哥后来去找过你,但就是找不到。”平静后,妹妹对姐姐说,“父亲是上世纪五十年代去世的。他去世前给我哥哥说,你走丢了,让我哥哥一定要找到你。”说着,二人又抱头痛哭。

在康广文家面积不大的小院里,站满了前来祝贺的村民。“他们这些表姊妹们长得太像了,都是高鼻梁、大眼睛。”一村民说。

据康广文介绍,他兄弟姐妹7人,爷爷和父亲在解放后去泌阳、郑州等地找过姑姑,但没找到。爷爷去世时留下了这个遗憾。父亲生前在村里和人拉家常时,经常说他有个妹妹走丢了,直到2001年去世,也是带着这个遗憾走的。他也曾找过姑姑,但没找到。

“现在好了,这些好心的志愿者帮我们家完成了三代人的夙愿,真是我们的福,谢谢你们了!姑姑回来了,要让她在家多住些日子,我们这些老表们也好好团聚一下。”康广文激动地说。

“我没上过学,也不识字,要不是你们,我这辈子也回不了家。今天,你们帮我找到了家,我很感激你们。我这辈子也没有遗憾了。”老人对在场的爱心人士说。

看着康梅荣满足而幸福的神情,看着她与妹妹、子女和侄子、侄女们围坐在一起,论着年龄大小、谁长谁幼,说说过去、谈谈现在,亲情涌出的和谐气氛从屋里弥漫开来,充满了整个农家小院……