□晚报记者 李玉荣 文/图

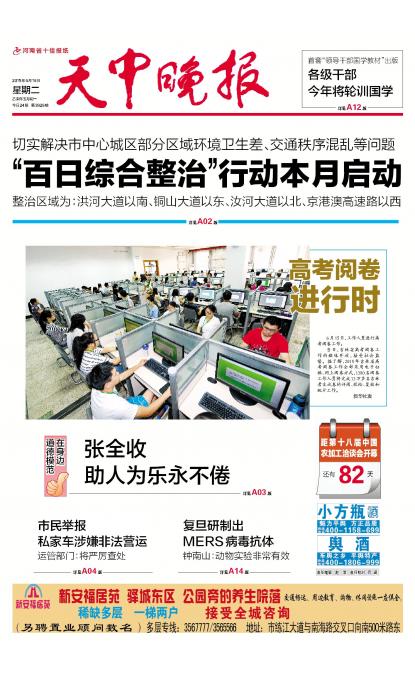

村民为张全收戴上大红花。

编者按:弘扬主旋律,凝聚正能量。我市推荐参评的第五届全国道德模范候选人张全收、赵小参,已被定为河南省参评第五届全国道德模范候选人。为大力弘扬两名道德模范候选人的先进事迹,在全市掀起学习道德模范、崇尚道德模范、争当道德模范的热潮,从6月16日起到9月底,本报刊登张全收、赵小参的先进事迹系列报道。

成立公司专收河南人

10年前,记者就对张全收有所了解,因为他为河南农民工安排工作,为家乡修路建校,为家乡老人发红包、带领家乡人奔小康的事迹被多家媒体报道。今年4月,记者专程采访了曾被多家媒体报道的张全收。

1997年夏天,正值农民南下打工高峰,20多岁的张全收和大多数年轻人一样,怀揣着梦想背起行囊开始“闯荡”。临走时,他挑起水桶来到村里唯一的水井旁,把村里两位五保老人的水缸都倒满水,告诉老人们他走了,这次要走得远些,时间长些,不像以前做爆玉米花生意时三天两头回来,方便帮他们挑水。他叮嘱老人,以后到水井旁挑水时要小心。

来到深圳,张全收漫无目的“流浪”。当时河南人在南方受歧视,工厂不招收河南人,很多人因找不到工作没钱吃饭、没钱住宿,晚上流落街头。

爱说爱笑的张全收不笑了,这个雄心勃勃的汉子皱起了眉头:一定要帮助河南农民工找到工作,体面地挣钱。张全收为人热情、讲义气,河南老乡有什么困难都找他。一天,3个来深圳找工作的老乡辗转找到他,说有的工厂竟挂出“不招河南民工”的大牌子。张全收一听大怒:“他们不要我要,我专收河南人。”

后来,张全收成立了深圳全顺公司。由于张全收重管理、讲信用,在很大程度上消除了当地人对河南人的偏见。

“全顺模式”逐渐被社会认可。现在提起农民工司令张全收,大家都知道。对此,张全收非常自豪。

关键时刻的好大哥

张全收是从农民工队伍里成长起来的领跑人,他被媒体誉为“农民工司令”,一直把农民工兄弟的事当成自己的事。

有一年,深圳一工厂总经理外逃,几百名河南打工妹半年的工资没了着落。在这些打工妹哭成一团时,张全收拿出240万元支付了她们的工资,并将她们安置到另一家企业上班。“总经理跑了怕什么?你们的工资我来开!”张全收说。

2006年,15岁的信阳女孩阿娇去广州打工时被卖淫团伙骗走,为逃离魔掌跳了楼。张全收得知消息后,立刻赶到医院捐出1万元钱,并联系一名律师帮助阿娇打官司,最终使这伙罪犯落入法网。

今年4月,在记者采访时,张全收专门给阿娇打了电话,当他得知阿娇的状况不太好时流泪了。随后,他从深圳赶往信阳看望阿娇。 张全收扶着拄拐杖的阿娇上楼,抱起阿娇3岁的儿子,询问阿娇的状况,声音哽咽。“有什么困难你就给我打电话,怎么不联系?”张全收说着从怀里掏出1万元钱递给阿娇。

多年来,张全收为伤病员工报销医药费1200多万元,为在无良企业劳而无获的农民工支付工资上千万元,为农民工维权128次,资助特困农民工数百万元。

一桩桩,一件件,张全收的正义心、责任感和爱心,无一不让农民工钦佩、感动,也让大家发自内心地喊他一声“好大哥”。

挣钱寄回家乡建学校

2004年10月,张全收的母校拐子杨小学的校舍因为年久失修而破败不堪,当时的村党支部书记无奈之下找到张全收。当时,张全收的事业刚刚起步,风风火火的张全收并没有什么资金,但他的大方、热情、助人的劲头,让很多人觉得他是个有钱人。其实,那时张全收的公司只剩下15万元流动资金。他让村支书算算建校需要花多少钱,村支书告诉他至少需要80万元。

张全收当即拍板:“你放心,建校的事我包了,但是,你们不要建太快。”村支书走后,张全收就骑着摩托车在深圳到处向朋友借钱。

“有一天晚上,张全收骑着摩托车找到我,向我借20万元钱,那时我的厂经常用他的员工,感到他很可信,就把钱借给了他。”记者采访时,深圳市恒兴金属制品有限公司董事长于枫回忆说。

张全收把挣的钱及时寄回家乡。学校建好了,孩子们住进了宽敞明亮的教室。建校、建敬老院、修路……多年来,张全收已先后为家乡捐款数百万元。汶川地震,他捐了数百万元,玉树地震他又捐10万元。他一直热心社会公益事业,先后向社会捐款2000多万元。

“我一定要当上全国人大代表,为更多的农民工撑腰。”2008年,对于张全收来说,是一个转折年,这年1月张全收当选为第十一届全国人大代表,风风光光地走进人民大会堂。“当上全国人大代表为更多的农民工撑腰”,成为张全收的一个梦想。

梦想变成了现实,张全收真正成为农民工的代言人,在农民工和政府之间架起了一座桥梁。

几年来,张全收的议案几乎全部围绕“三农”,“让农民工更有尊严地工作和生活,让农民更有自信地为美好愿景昂首阔步”。如今被媒体誉为“农民工司令”的张全收不但帮助河南的农民工还帮助全国的农民工。“因为我是全国人大代表,代表全国的农民工说话,帮助全国的农民工致富、维权、发展。”记者采访结束时,张全收自信地说。

好人张全收 我们为你点赞

□李玉荣

在河南、在深圳,张全收,这个名字被无数善良的人们记着。无论他是“农民工司令”,还是“好大哥”,这个普通的农民从走出家门的那一刻开始,就没有忘记自己的过去,一直怀着感恩的心去帮助身边曾经像他一样的打工者,去帮助那些弱势群体。

或许张全收的公司管理模式无法复制,但是他对善良的坚持,对责任的执着,却是我们每一个人都能复制,也值得复制的美德。

反复阅读张全收的事迹,我们深深感到那份来自于他心底的善良。我们被张全收对家乡深厚的反哺之情所感动。

从一名本分朴实的农民工,他转变为一个拥有自己劳务公司的老板。数百万名农民工在张全收的帮助下找到了出路,挣到了钱。谁能不为这样的好人点赞?

十几年来,全顺公司累计安置农民工就业200多万人次,每年为务工者创收6亿多元人民币。全顺公司的经营理念,经营模式,被经济专家称为“全顺模式”。“全顺模式”带给我们的不仅仅是创业的感悟,更为重要的,是将帮助农民工兄弟适应城市生活,事业做得更大、更好、更长远的启示。

农民工离开乡土进城打工,他们无疑是需要关怀的弱势群体。农民工所需所盼的是什么?作为农民工的“总司令”张全收心如明镜。许多老板不仅不同情农民工,还将农民工的血汗钱卷走逃之夭夭。而张全收做出一个好榜样,他帮助农民工等弱势群体从不感到疲倦。

张全收轰轰烈烈地从农民打工的大潮中脱颖而出,又成为农民工的领跑人,始终关注农民工,帮农民工走出困境。张全收是好样的!你是中国农民工的代表。我们为你点赞,向你致敬!