□晚报记者 余 斌/文 王冬霞/图

87年前,从西平县出山镇青铜河边走出的青年于少白,满怀报国之志,投身革命,为西平党组织的发展奠定了基础,却在骇人听闻的大冤案“白雀园大肃反”中被诬为 “AB团”分子,牺牲在信阳光山白雀园的白露河边。连日来,记者几次赴西平采访,探访烈士于少白生前的足迹,了解到许多鲜为人知的感人故事。

于少白烈士遗照。

![]()

于少白夫妻之墓。

青铜河边投身革命

身份暴露离乡别亲

清明节前夕,记者几经打听,终于找到了距西平县城30多公里、与平顶山舞钢接壤、北邻331国道(高兰公路)、南有青铜河环绕的小村庄——小于庄。

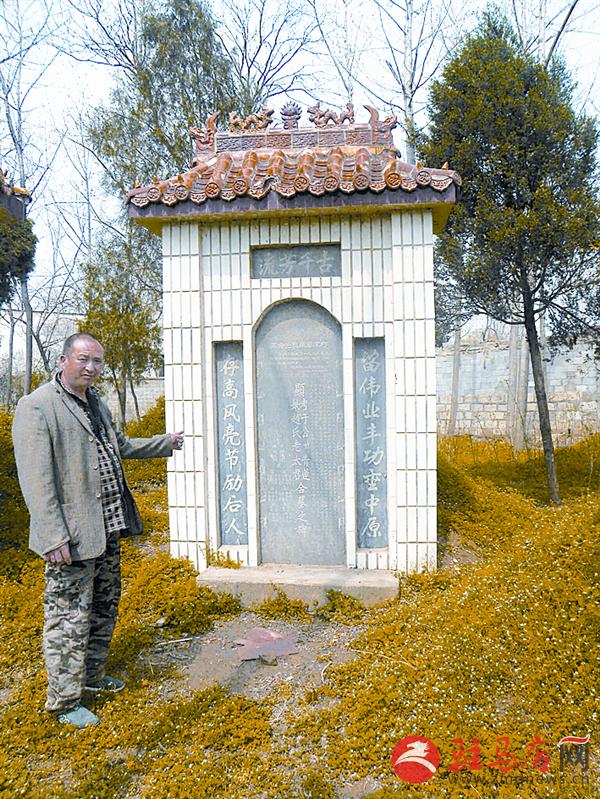

在该村一条小街的西头,记者遇到于少白烈士后人的邻居张有才。张有才说,该村东南方有于少白家的祖坟,于少白夫妻的墓就在那儿。他的后人如今都在城市居住,每年清明节都回来祭奠。

这名邻居把记者领到于少白夫妻的墓前。记者看到,墓碑上书“革命先烈永垂不朽“。墓的南边是绕村而过的青铜河和一片竹林。

“当年于少白就是夜里趟过这条河,穿过竹林逃生的。” 张有才说。因为于少白从此没有音信,所以他生前的情况村里人很少知道。他的岳父于华可能知道一些,因为于华的父亲于铎和于少白是发小。不巧的是,于华不在家,到出山镇赶集了。

记者从烈士墓碑的碑文中了解到:于少白,字青莲,生于1901年9月,卒于1932年,1961年被追认为革命烈士。

拍摄了几张照片,记者就匆匆赶向出山镇寻找于华。在一街边诊所门前,记者找到了正在下象棋的于华。记者说明来意后,于华既激动又热情,滔滔不绝地讲起他听父亲于铎和于少白父亲于敏同讲过的于少白的故事。

“少白大伯是个大英雄。”今年虽已81岁,但身体硬朗、精神矍铄的于华兴奋地说,于少白先在本村的王堂庙读私塾,后就读于仪封的县立二小,其间因家庭贫困几度辍学。上学期间,受进步思想影响,于少白便有了报国之志,想投身革命。

“1925年,军阀混战,民不聊生,有报国之志的于少白就到部队当了兵。”于华陷入深深的回忆: 1927年,于少白所在部队被击溃,报国无门的于少白返乡务农。

记者查阅《驻马店党史人物》发现,1927年,于少白回乡后,当时全国正处于“白色恐怖”之中,共产党领导的革命活动已转入地下,于少白就在当地一方面积极寻找党组织,一方面传播马克思主义思想。第二年初,当地进步人士关文汇在出山镇创办了西平县立五小,中共地下党员谢华生应邀就任教导主任。不久,于少白经谢华生介绍,任总务主任,并经谢华生介绍秘密加入中国共产党。接着,谢华生、于少白和上级党组织派来的党员姚晓陆等16人成立了出山党支部,为西平党组织的发展奠定了基础。

“1928年,于少白经人介绍结识了小他5岁的仪封女青年赵二妮,并与之完婚。说是完婚,其实就是于家人把新娘接到于家,于少白当时没在家。这一年,于少白等人成立了特别行动队,打土豪劣绅,组织暴动,夺取武装,特别行动队队员达到50人。”于华说,于少白因忙于革命工作,虽然与赵二妮结了婚,但直到牺牲,二人总共只见了两次面,而且都是在深更半夜。后来,赵二妮说她都记不起丈夫长啥样。

1928年,中共出山区委在县立五小成立,于少白任书记,并通过开办“平民夜校”教育农民和学生。他的学生有10多名加入了中国共产党,其中,韩庚尧是他介绍入党的。1929年7月,中共西平县委在五小秘密成立,于少白任委员。1930年秋天,西平县委领导小组中的4人先后被捕,只有于少白一人在险恶的环境中坚持斗争。

一天深夜,于少白偷偷回家后,父亲于敏同问他:“你咋回来了?”于少白一听感觉不妙,而且隐约发现有人在向他家偷看。于是,他换件衣服,告别父母、妻子,看了一眼不满周岁的儿子于水亭 ,便匆匆离开家,趟过青铜河,消失在竹林里。

原来,于少白的身份已经暴露,西平县国民党悬赏一百大洋抓捕他。他家已被暗探盯梢,他随时都有被抓的危险。要不是他父亲用问话及时地提醒,他可能当晚就被抓了。

“于少白刚离开家,西平国民党就派人荷枪实弹地赶到他家,没逮到人就拿走了他刚换下的衣服。”于华说,于少白虽然侥幸跑了,但从此没有音信。

“我在西藏公路工程队工作时,大概是上世纪80年代,有一天,一位老人从小轿车里下来问路。他听我的口音像河南人,就问我是河南哪个地方的。听说我是西平人,就向我打听于少白的情况。”于华说。

白露河边含冤牺牲

追认烈士一波三折

今年已81岁的刘月娥满头白发,但看上去精神饱满。

刘月娥说,她的丈夫于水亭是于少白烈士的独子,1995年患肺癌去世,享年66岁。他为人热情、正义,性情耿直、善良,一直在西平粮食部门工作。虽是烈士后代,但他从未因家庭或个人利益向组织提过条件,一生工作勤奋,生活俭朴。他们共生育4子3女,都已成家立业,居住在城市,在不同的工作岗位上供职。她现在是四世同堂,一家人其乐融融。

“1961年,西平县政府派人把公公的烈士证书送到了家里。得到公公去世的消息时,婆婆哭了几天。一是因为之前蒙受了冤屈,二是证实了丈夫已经牺牲。”刘月娥满脸凄楚地说,爷爷于敏同在世时说,公公离家后一直杳无音信,婆婆带着孩子艰难度日,还要忍受思夫之苦。由于公公生死未卜,当地的国民党一直对他们家进行监视、搜查,疯狂地迫害婆婆和丈夫,他们不得不东躲西藏。西平临近解放时,国民党西平游击队在小于庄抓到了于水亭,逼他说父亲的下落。由于水亭什么也不说,他们就想活埋他,幸遇邻村人帮助,才顺着青铜河逃脱。直至西平解放,母子二人才回小于庄过上安稳的日子。解放后,由于当地政府和百姓不知道于少白去了哪里,坊间就流传于少白是特务,致使赵二妮和于水亭遭邻居白眼,受排挤,身心备受煎熬。后经上级部门调查核实,于少白的身份才得以澄清。1961年,河南省委、省政府追认于少白为革命烈士,西平县委、县政府把烈士证书送到他们家。此时,于少白的家人才知道他已经牺牲。

“后来才知道,是于少白的入党介绍人谢华生和由于少白介绍入党的学生韩庚尧到有关部门证明于少白不是特务,而是在信阳被冤杀的,才被追认为烈士。”刘月娥说,解放后,谢华生因为也是出山人,虽然在汝南师范工作但多次回出山,每次回来都要到于家看望于少白的父母和妻儿。于家人是从他的言谈中才了解到于少白是怎么死的。

原来,于少白夜里从家里跑出后,就和谢华生、韩庚尧等共产党人听从上级党组织的安排,到鄂、豫、皖继续开展工作。于少白走之前就把生死置之度外,交代他的发小于铎以后照顾好自己的妻子和儿子。1932年,张国焘推行左倾路线,把许多真正的共产党员定为“AB团”分子,制造了骇人听闻的大冤案——“白雀园大肃反”,在位于信阳光山白雀园的白露河边,以莫须有的罪名杀害了许多红军官兵。于少白因坚持真理,强烈反对极左路线,也在这起冤案中遭枪杀,时年31岁。

解放后,韩庚尧虽然到新疆财政厅工作,但他和谢华生没有忘记这个一起出生入死的老战友,就向有关部门汇报了于少白的死因,证明了于少白的清白。

采访中,刘月娥的二儿子于恩旭说,父母这一生很苦。父亲上班,母亲含辛茹苦供养他们兄弟姐妹7人上学、就业。他们都是靠父母勤劳俭朴供养出来的。

于恩旭说,他的奶奶心胸开阔,意志坚强。听父亲说,奶奶赵二妮不知道爷爷死亡的消息时,经常向人打听爷爷的下落。自从知道爷爷的死讯后,就再也不提这件事了,一心一意地教育孩子,伺候公婆,每月把领到的抚恤金贴补家用,直到1995年去世,享年89岁。赵二妮去世后,和于少白的衣冠合葬。

于恩旭说父亲生前一直遗憾没找到爷爷的遗骨,希望他们兄妹能带爷爷“回家”。

“我去过几次信阳,想了却父亲的这一心愿,但都无功而返。我们不会放弃寻找爷爷的遗骨,希望了解情况的人能与我们联系。”于恩旭哽咽地说,“父亲临终时对我们说,他死后把他埋在青铜河边,也就是我爷爷当年从家跑出去的那个地方。但我们没有照他说的去做,他死后把他埋在了爷爷奶奶的墓旁。因为爷爷奶奶就他一个儿子,不能把他们分开。”

“我们不会因为是烈士的后代而自傲,只会因为是烈士的后人而自豪。我们都有一个目标:踏踏实实做人,把烈士的精神传承下去,不能给烈士抹黑。” 于恩旭说。