历经15天 行程1000多公里

院士回应“南水北调通水即失败”疑问

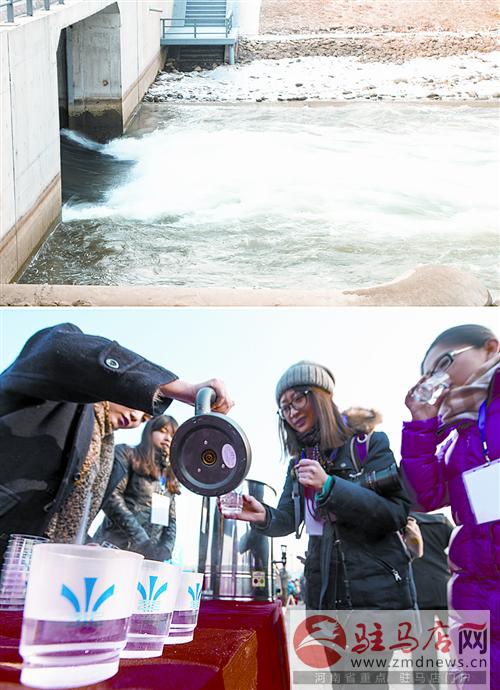

参加通水仪式的嘉宾在仪式现场品尝来自丹江口的水。

27日上午,在南水北调中线总干渠末端北京团城湖明渠,随着闸门打开,清亮的江水倾泻而出,沿一段长

在通水活动上,北京市市长王安顺表示,要用心地管好、用好这宝贵的“南来之水”,让首都人民用上优质、安全、放心水。“我们将全力推进节水型城市建设,加强水资源优化配置,引导全社会珍惜、节约、用好每一滴水。我们将满怀感恩之情,进一步深化区域合作,大力支持沿线省市共同发展,让这一泓清水真正成为促进地区发展的友谊之水,造福人民的幸福之水。”王安顺说。

在通水活动现场的一角,十堰市专门在此设置了一个品水区,将十堰市这个南水北调中线工程核心水源区的水,装瓶直接送到现场。这些原水被烧开后放进大水桶,专门用来泡制武当山的茶叶。参与通水活动的居民代表

院士回应“南水北调通水即失败”疑问

历经15天,行程1000多公里,汉江之水27日终于抵达南水北调中线工程的终端北京,首次实现“南水进京”。然而,一篇题为《南水北调通水即失败》的文章却因其“脑洞大开”而在网上疯传,也让不少人开始对这项经过50年研究论证和12年建设的工程表示担忧。

为此,中国工程院院士、中国水科院水资源所名誉所长王浩对网文中提及的“流速过慢”“泥沙沉积”“半道结冰”等三大疑问作出解答。

疑问一

水速太慢,调水目标难实现?

“南水北调通水即失败”这篇网文称,根据

王浩表示,靠“大黄鸭”运动轨迹推算水流速度“不可靠”,其结论“不科学、不准确”。

他说,南水北调中线工程输水基本上是自流输水,主要依靠重力。中线干渠渠首陶岔到输水终点北京团城湖之前落差约为

“根据我们的计算,南水北调的水面线有几毫米的误差,就会减少3至4个流量,这里面有一套非常复杂的控制系统,但总体来说输水正常流速应是每秒

王浩认为,任何一个渠道断面的流速分布都是一个“子弹头”的抛物线状,水面和水底的流速会慢一点,而渠道中心流速最快,“不能仅根据水面轨迹来推算流速,而要精确的水利计算”,否则就是“以偏概全”。

疑问二

泥沙沉积,已彻底毁掉工程?

“泥沙沉淀将毁了南水北调中线工程。”该网文称,丹江口水库的水来自汉江上游的陕西,“水流湍急,泥沙极大”,汛期之后丹江口的水因携带大量泥沙很浑浊,不能马上放水进入南水北调干渠,需要几个月在水库里沉淀,再放清水入干渠,但遗憾的是,南水北调工程指挥者马上放水入干渠,使得渠道淤满污泥,“这个错误的决策,已经彻底毁了整个南水北调中线。”

对此王浩回应:丹江口水库及南水北调中线输水干渠不存在“泥沙问题”。

王浩表示,说南水北调中线工程有“泥沙问题”是“无稽之谈”。他解释说,长江水本来含沙量就很低,每立方米约为

“汉江水汇入丹江口水库后泥沙会进一步沉淀,再加上中线工程取水口是从水库表层取水,而输水渠道都是混凝土衬砌,最后进入水渠中的泥沙可以说‘极其少’,水很清澈,根本不存在泥沙淤积的问题。”

疑问三

半道结冰,影响南水北送?

南水北调中线总干渠全长1000多公里,沿途气候差别很大。冬季往寒冷的北方送水,是否会“半道结冰”影响江水北送?该网文推断,在每秒

王浩表示,国家已充分考虑冰期输水问题并制订应急预案。他说,冰期输水是南水北调建设中要解决的重要水力学问题之一。“国家在十一五科技支撑计划时就专门研究了冰期输水的问题,针对结冰期、冰封期、化冰期三个阶段输水都做了详细论证和充分预案。”

“比如在结冰期我们会适当加大水的流量,让水位高一点,冰盖在上面,而下面则有足够空间走水,有很详细的措施,专门经过国家论证并验收通过。对冰坝、冰塞等紧急情况也都做了应急预案,比如通过拦冰索等除冰设施,保障沿途水流通畅。”王浩解释说。

对此,北京市南水北调办公室有关人士表示,南水北调中线工程冬季也能输水运行,只是会受到河南安阳以北明渠段水流表面结冰影响,输水能力会降低到正常情况的60%,但不会因结冰而影响南水北送。(据新华社)