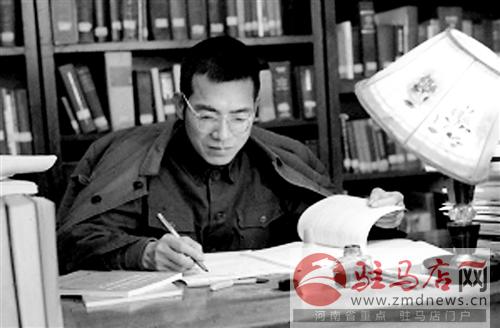

陈景润(资料图片)

数学家陈景润(1933年~1996年,福州人)创造了举世震惊的奇迹:屈居于

邋遢的学生

1950年至1953年,陈景润在厦门大学数学系学习期间,校长王亚南知道陈景润是一个埋头苦干、不修边幅的学生。

在同学们眼里,陈景润是一个和善的老实人,也是一个让人难以理解的怪人,性格孤僻、不修边幅。他的生命里似乎只有书,只有那些字母、数字和公式。他的口袋里永远装着一支笔和几张纸,一有空就在上面写写画画。

在同学中流传着一个关于陈景润的笑话。一天,从教室回宿舍,突然下起了大雨,同学们纷纷四散奔跑,只有他浑然不觉,依旧不紧不慢地走着。直到雨水将衣服淋湿,他才惊觉异常,于是大惊失色,嘴里哇哇叫着奔跑起来。他生活没有规律且邋里邋遢,衣服似乎只有黑色,黑色的帽子、黑色的中山装,光着脚穿一双黑色的胶鞋,总是很脏了,才脱下来在水盆里泡一泡。他似乎从不刷牙,也很少见他洗脸。

失业摆书摊

陈景润大学毕业后被分配到北京四中当教师(1953年~1954年)。因口齿不清,学校不让他授课,只让他批改作业。后来,他被辞退,工作和生活一度陷入困境。

陈景润失业在家,经常生病,十分苦闷。1954年的冬天,是陈景润一生中最凄冷的一个冬天。父亲陈元俊整天愁眉苦脸。他没想到辛辛苦苦送儿子念了大学,儿子却连工作都找不到。没有经济收入,身体又多病,他今后的生活怎么办?

家里一天到晚弥漫着呛人的中药味。在家人的照顾下,陈景润的病情渐渐有了好转。

陈景润想出去找份工作,教书他显然不行,做体力活,他更不行。苦闷中,他几乎每天都去书店看书,从这家书店到那家书店。渐渐地,离家近的几家书店的营业员几乎都认识了这个只看书不买书的顾客。这样的顾客当然不受欢迎,终于有一天,他被撵了出来。

后来,陈景润的脑子里闪出一个念头,摆个书摊,这个活不累,还能一边守摊点一边看书。一天,他将这个想法跟父亲讲了。父亲给他凑了一些钱,大哥陈景桐又给他送来了一些书。书摊终于在马路边摆开了。每天早晨,陈景润推着装满书的小推车离开家,小推车 “吱吱”叫着穿过小巷,停在热闹的街边。他摆开摊子放上书,将写有“租书”字样的牌子摆放好后,就坐下来看随身带来的数学书。

生意很清淡。前来租书看的大多数是孩子,他们花2分钱就能租一本小人书。陈景润收下钱,递上书,又低头看他的数学书。直到街上的路灯都亮了,他才收摊回家。这样一天下来能有几角钱的收入,陈景润勉强能维持自己的生活。

回母校工作

1955年春天,福建省召开统战工作会议,当时在省商业厅工作的陈景桐被抽去搞会务。会议报到的这天,来了一位温文儒雅的学者,他在报到册上签上自己的名字:王亚南。

站在一边的陈景桐心里一喜。王校长的名字他如雷贯耳,没想到今天可以得见。他上前自我介绍是陈景润的哥哥,说了弟弟的困境。王亚南得知陈景润失业后说:“陈景润数学基础很好,钻研能力也很强,就是表达能力差一点儿。我会想办法帮他的。”他找到厦门大学党委书记陆维持,商量让陈景润到厦门大学做资料员,不能让他摆书摊了,这样浪费人才。

王亚南和陆维持决定将陈景润调到厦门大学,并为此四处奔波。在那个一次分配定终身、不允许人才流动的年代里,调一个人并不容易。当王亚南他们为陈景润四处奔走的时候,陈景润仍然每天守着书摊。他做梦都不敢想厦门大学会收下他这个被单位辞退的人。

1955年2月,经王亚南推荐,陈景润到厦门大学数学系任助教。陈景润到厦门大学后,被分配到图书馆,管理数学系图书资料阅览室。王亚南跟图书馆领导交待,要让陈景润有充足的时间研究数学。

从此,陈景润一头扎在阅览室里,一切与数学无关的杂念都被他抛到了脑后。陈景润同时研究数论,对组合数学与现代经济管理、科学实验、尖端技术、人类生活的密切关系等问题也作了研究。

1956年,陈景润发表《塔内问题》,改进了华罗庚在《堆垒素数论》中的结果。翌年9月,由于华罗庚的重视,陈景润被调入中国科学院数学研究所。1966年他发表的《表达偶数为一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和》(简称“1+

(据《老年生活报》 赖 晨/文)