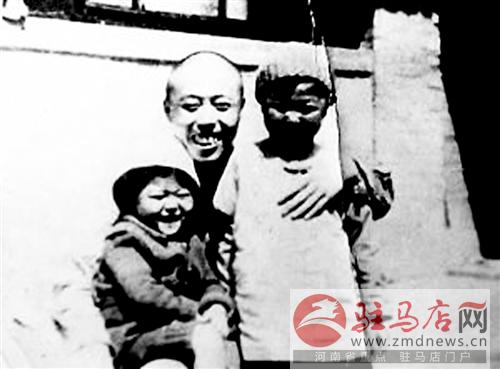

项英与女儿项苏云(右)、儿子项学诚的合影(资料图片) 。

项苏云两岁时,母亲便将她托付给周围的同志,只身前往苏区。项苏云从记事起,对父母和家,就没有概念。

项苏云的童年,是在被“转送”中度过的。在她的脑海里,印象最深刻的,就是对黑夜的恐惧和路途的颠簸。

被来回“转送”的孩子

项苏云1931年出生在上海。当时,父亲项英远在苏区。

对于父亲早年的经历,项苏云是长大后才逐渐了解的。

项苏云两岁时,母亲便将她托付给周围的同志,只身前往苏区。项苏云从记事起,对父母和家,就没有概念。

几经周折,有人将项苏云托付给了著名教育家陶行知。项苏云这才安定下来,留在了上海英租界陶行知创办的孤儿院 ——上海劳工幼儿院。

安稳的日子没过几天,国民党就发现陶行知的孤儿院总是收留共产党人的孩子,便将其强行关闭。陶行知又将项苏云由上海转送至江苏,寄养在他创办的江苏淮安新安小学。

“

1938年初,日本侵略军大举南进,江苏即将沦陷,郭青只得将项苏云带往西安。

项苏云的童年,是在被“转送”中度过的。在她的脑海里,印象最深刻的,就是对黑夜的恐惧和路途的颠簸。

到达西安后,

组织经过查实,决定将项苏云送到延安。“那年我7岁,我们坐着一辆卡车从西安到延安,走了五天五夜。卡车上还有刘志丹的女儿、肖劲光的儿子、中共华北局情报部部长王世英夫妇和他们的孩子,另外还有高岗的儿子、张国焘的儿子。他们原本是准备去苏联的,由于国民党的阻挠没有去成,乘车返回了延安。” 项苏云说。

到延安后,项苏云被送到延安保育小学的前身鲁迅小学学习。

父亲问她“你叫什么?”

1938年秋天,项英到延安参加中共六届六中全会。7岁多的项苏云第一次见到父亲。她无论如何也没有想到,这会是自己和父亲的最后一次见面。

“那天我正在学校吃饭,忽然老师告诉我,有人接我去礼堂见爸爸。”项苏云说。

走进礼堂,小苏云却不知道哪个是她的父亲。情急之下,她走上主席台,转身面对会场,看着所有的人。“陈云过来把我领到一排座位前,对朱德旁边的一个人说‘老项,这是你女儿’。我记得父亲一把抱起我,第一句话竟是问我‘你叫什么名字?几岁了?’实在不像在问自己的女儿。”项苏云说。

在见到父亲之前,项苏云脑子里没有“父亲”这个概念,因此“见到了父亲也没什么激动的”。父亲问什么,她就答什么,项苏云甚至不知道该怎样和父亲交流。

在延安保育院,项苏云见到了小自己4岁的弟弟。“第一次爸爸给我们洗手、洗脚、穿衣服。和爸爸相处的那些天,他对我们照顾得很好,他可能是在尽力弥补对我们的亏欠。” 项苏云说。

幸福的时光太短暂了。为了躲避敌机的轰炸,有一天,延安保小的师生躲进山洞里上课。此时,项英也接到任务,离开了延安。

半个月后,西安来人给项苏云捎了几样东西,是父亲带给她的一封信、一筒饼干和一副手套。这竟然成了项英留给女儿的遗物。

“长大后,我总是回忆和父亲在延安的日子。我告诉自己,父亲把他一生的爱,都在那12天给了我。”项苏云说。

“4821”每年的聚会

自1939年以后,中央组织部决定,对一些父母不在身边的干部子弟及一些烈士子女,在生活上给予照顾。每到周末和假期,项苏云和弟弟就会被陈云、李富春等领导干部轮流接回家。他们像对待亲生儿女一样照顾着这两个孩子。

“在延安,我们只要往口袋里装一支牙刷、一把勺子,走到哪儿都是家,都有饭吃。”项苏云说。

1948年,中央决定派一批人去苏联学习,选择的都是革命烈士与领导人的子女,项苏云也在其中。

“文革”期间,中央成立“4821专案组”,专门审查1948年留苏的21个“苏修特务”。这反而成了以后这一群同学聚会的班级代号。

谈起这帮同学,项苏云说:“现在,每年的国庆、春节,我们‘4821’都要聚会。无论多么繁忙,只要约定好时间,大家就会来参加。”

项苏云在苏联学的是纺织,回国后,她从基层做起,在北京第二棉纺厂做车间主任,随后在纺织部研究所、情报所工作。后来,项苏云由于视力下降,1984年调到中国科协,1991年离休。项苏云说,科协是自己另一项事业的开始。她把科协青少年部保存了下来,带领中国青少年参加国际奥林匹克竞赛,使中国成为世界数一数二的奥赛强国。

项苏云有个幸福的家。丈夫林汉雄,当年与她一起留苏。1987年~1991年,林汉雄任建设部部长。他们有两儿两女。遗憾的是,项苏云的弟弟项学诚于1974年因病去世。

近些年,项苏云视力下降得厉害,一只眼近乎失明,另一只眼戴着1000度的近视眼镜。不能看书、读报,甚至那些珍藏的照片,她也只能靠刻在脑子里的画面来讲述。“只要还能走,我就要继续为青少年、为社会做有益的事。”项苏云说,“在我们那个年代,词汇里只有‘我们’这个词,很少有‘我’。这恐怕是现在的年轻人很难理解的。”

(据《北方新报》