改革创新谋发展 勇立潮头扬帆行

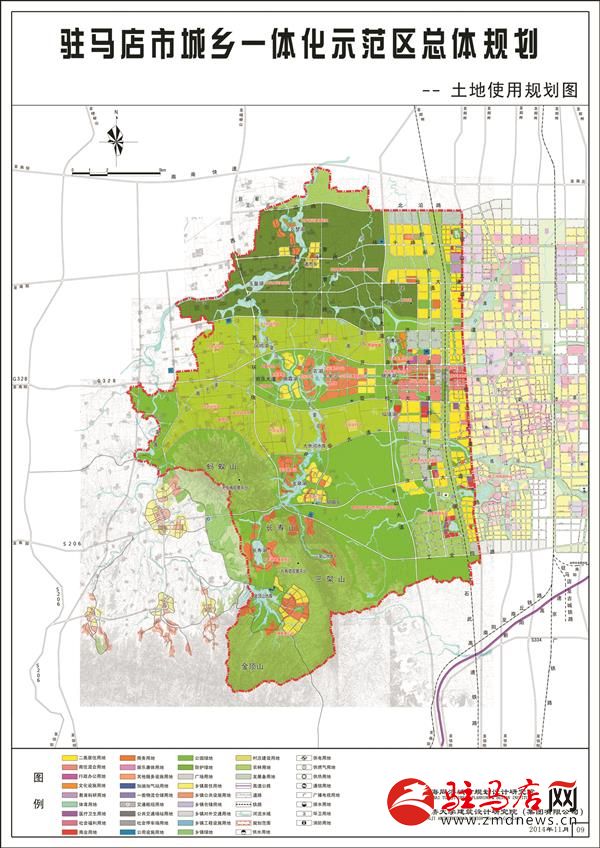

驻马店市城乡一体化示范区土地使用总体规划图。

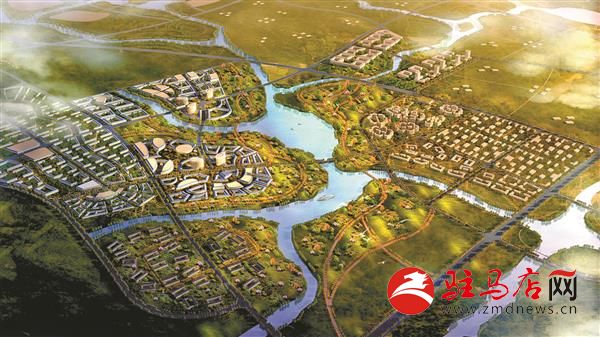

驻马店市城乡一体化示范区高铁商务区规划设计鸟瞰图。

驻马店市商务中心区核心区整体效果图。

驻马店市城乡一体化示范区高铁西片区核心区城市设计整体鸟瞰图。

蓝天假日酒店项目效果图。

淮河大道亮化灯光设计整体鸟瞰图。

龙泉湖旅游度假组团规划鸟瞰图。

驻马店国际会展中心配套酒店群规划设计鸟瞰图。

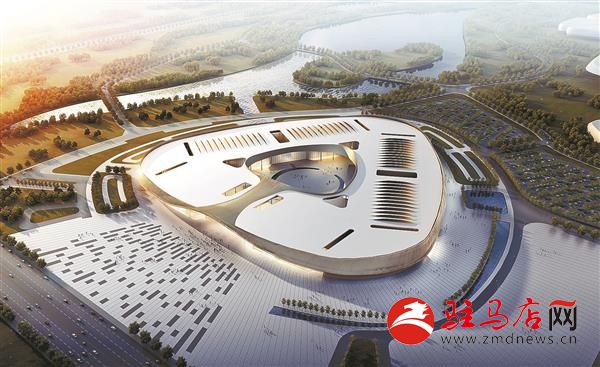

驻马店国际会展中心规划设计鸟瞰图。

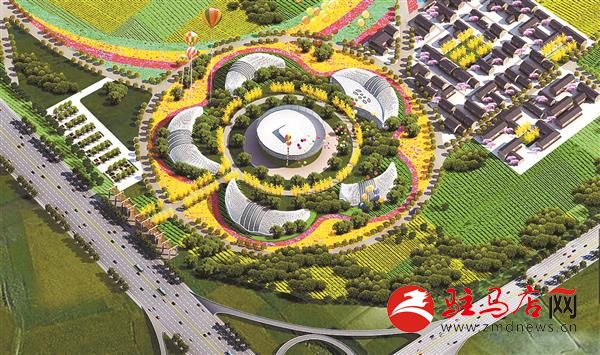

建业田园综合体核心区规划设计鸟瞰图。

开源公园。

驻马店西站。

驻马店市商务中心区核心区新貌。

建设中的驻马店市商务中心区。

四通八达的交通网络。

城镇化是现代化的必由之路。改革开放以来,中国经历了快速的城镇化进程,城市发展波澜壮阔,城乡差距逐步拉大。实现城乡发展一体化,是党中央从战略全局出发作出的一项重大决策,河南省委、省政府高瞻远瞩、审时度势,决定在全省各省辖市建设城乡一体化示范区。驻马店市城乡一体化示范区(以下简称示范区)顺时而生,于2012年9月经河南省委、省政府批准实施规划建设,是体现城乡一体、产业融合、统筹发展的复合型功能性区域,也是未来驻马店市经济社会发展新的增长极,为全市城乡一体化发展发挥探索、示范、引领作用。

示范区位于驻马店市中心城区西部,总体规划面积354平方公里,空间上布局了现代服务业、都市生态农业、休闲度假旅游三大板块,是一片坐拥“山、水、田、园”的美丽热土。示范区积极践行创新发展理念,按照市委、市政府“高起点规划、高标准建设、高水平管理”的建管要求,坚持“规划引领、基础先行、融资开路、片区突破”的发展思路,以建设“心灵驿站,田园新城”为总目标,以产业发展为核心,以招商引资为抓手,以项目建设为龙头,切实发扬“立足起步、只争朝夕,着眼示范、不遗余力”的示范区精神。据统计,该区已累计完成投资180多亿元,起步区和市商务中心区已呈现崭新的面貌,未来将逐步打造成为新时代驻马店市960万人民的开放之区、产业之区、创新之区、宜居之区、休闲之区。

规划引领,绘制发展蓝图。示范区始终坚持规划是龙头、规划就是生产力。按照生态文明理念和“五规合一、规划先行”的要求,打破传统意义上的城市和农村的界限,以育城于山野、兴农于统筹等共生设计模式,既有城市的繁华又有农村的静谧,既有商业的熙攘又有山水一色的清幽,在山水田园中实现产业融合,实现经济、社会、环境协调发展。通过国际招标,花费5000多万元,由国内外知名规划编制单位高起点编制完成示范区空间规划、总体规划、起步区控制性详细规划、重点片区修建性详细规划以及综合交通等近20个专项规划。

基础先行,夯实发展根基。俗话说,基础不牢,地动山摇。示范区是一张白纸,基础差、底子薄。示范区坚持基础先行、品质为先,大力开展征地拆迁,狠抓基础设施和公共服务设施建设,提升综合承载能力和公共服务水平,打基础、筑根基。2016年7月以来,示范区完成征地7260亩,拆迁250万平方米,拆迁安置群众近3000户1.2万多人。调整各类用地指标1234公顷,组卷上报各类建设用地6630亩、供应土地1492亩。建成高铁站前广场及南北停车场,建成开源大道、驿城大道、淮河大道、金雀路等主次道路50多公里,驻马店国际会展中心、地下综合管廊、安置小区、骨干路网、西水东引、“两河一管”、 双高楼水库、五里河湿地公园、开源河水系等项目已启动,完成投资50多亿元。

融资开路,汇集发展源泉。示范区始终把产业作为城乡发展一体化的起点和基点,从产业切入,从招商引资抓起,围绕现代服务业、都市农业以及旅游度假、健康养老、生态居住,坚持招大引强。至目前,前来示范区洽谈投资的企业累计有170余家,恒大集团、建业集团、东方今典、远东集团、蓝天集团、置地集团等知名企业投资项目落地建设,绿地高铁城际空间站、天元国际商品交易驻马店总部、863驻马店智能科技产业园、清华启迪科技城、建业田园综合体、清洁能源与智慧新城项目、方特欢乐城、海昌海洋馆、水果侠星球文旅项目、康利达文旅智慧城项目、全龄大健康产业城、河南昌建康养项目等总投资200多亿元的一批重大项目正在积极洽谈,趋于成熟,将在高铁西现代服务业和新农产业片区落地。

片区突破,实现有序发展。示范区摒弃以往单中心“摊大饼”式的发展模式,实行组团式发展,按照“点状爆发,以点带面,核心促动”的发展思路,围绕现代服务业、都市生态农业、休闲度假旅游三大板块,先期启动现代服务业板块,重点建设占地约1平方公里、规划商业建筑面积137万平方米、总投资约100亿元的市商务中心区核心区,累计完成投资70多亿元。同信缤纷之窗、高铁新城、蓝天世贸中心、置地国际广场、远东银座广场、恒大名都等20多栋高层商务楼宇拔地而起,8栋超百米高的大厦已建成,华尔大厦、同信中心、恒大名都等楼盘已投入使用,高180米的蓝天假日五星级酒店将于2019年建成。

随着辖区内许信高速、汝河大道、雪松大道、开源大道、重阳大道、嫘祖大道等重大骨干道路的建成,示范区都市生态农业、休闲度假旅游两大板块大开发、大建设的时机已经成熟,未来爆发性成长指日可待。

■ 开放之区

驻马店因历史上设置皇家驿站而得名,示范区是京广高铁驻马店西站所在地。京广高铁在驻马店西站日停靠高铁列车110多趟,日均发送旅客近万人次。驻马店西站始发上海虹桥的高铁,吸引周边南阳、信阳、漯河、周口等地的商贾、居民前来驻马店西站乘车。这里距武汉天河机场和新郑机场1小时车程,距明港机场17分钟车程;辖区内许信高速、107国道、328国道及330、331、227、241等省道与外界互联互通,构筑了一张对外开放合作交流的大网。依托良好的区位、生态优势和“中国农产品加工业投资贸易洽谈会”平台,示范区以“心灵驿站、田园新城”为总目标,逐步将示范区打造成现代生态宜居区、高端服务业集聚区、都市农业示范区和休闲度假旅游区,成为我市对外合作交流的重要窗口和平台。

■ 产业之区

驻马店素有“中原粮仓、中州油库”之美誉,自1998年以来每年连续承办国家5A级展会“中国农产品加工业投资贸易洽谈会”。示范区积极实施农业发展提升工程,以新农产业启动区和都市生态农业园区为平台,推动现代农业与服务业深度融合。新农产业启动区正在建设驻马店国际会展中心(占地352亩,建筑面积15万平方米,可提供3000个国际标准展位,并配置有1万平方米的会议中心)和建业田园综合体项目,集交易展览、会议论坛、信息交流、商贸洽谈、电子商务、会展物流、农业展览、休闲观光等功能于一体,推动会展常态化、市场化、专业化、信息化、国际化,2019年起将承办“中国农产品加工业投资贸易洽谈会”。依托汝河、云梦湖规划建设面积达3万亩的都市生态农业园区,现已流转土地1万多亩,一批生态园已初具规模,重点发展以休闲观光旅游和“菜篮子”工程为一体的都市生态农业,建设以创业中心为代表的现代科技农业企业孵化器,推动研发设计、物流配送、市场营销等生产性服务业发展。

■ 创新之区

示范区实施创新驱动和差异化发展战略,以高铁站为依托,规划建设高铁商务区和创业孵化园区,打造创新高地和高端服务业集聚区,完善和提升城市综合服务功能。其中,市商务中心区核心区占地1平方公里,商业建筑面积137万平方米,完成投资70多亿元,着力培育企业总部、金融服务、商务办公、时尚购物等高端服务业,恒大集团、洲际集团、奥特莱斯等竞相入驻,蓝天假日五星级酒店将成为城市新地标;引入绿地高铁城际空间站、国际商品交易所、科技产业园以及方特欢乐城、海昌海洋馆、水果侠星球等一批文旅项目,大力发展研发创意、电子商务、休闲旅游、电子贸易等,引进高水平创新创业团队和高科技创新型人才,逐步将示范区打造成为全市创新高地,推动驻马店产业转型升级。

■ 宜居之区

示范区践行生态理念,坚持绿色发展,摒弃传统工业,以一产为基础、三产为引导、二产为链接。按照智慧城市、海绵城市和“先地下后地上”的建设理念,“一环十横四纵”的主干道路网络及水电气暖等配套设施建设全面启动;学校、医院、水厂、污水处理厂、供电站等公共设施逐步完善。充分利用示范区山、水、田、林、湖多样性的生态资源优势,在西部和北部建设玉皇河、汝河生态水系,依托原生态山水脉络,创造出湿地、湖泊等自然景观;环绕高铁核心区建设“天”字型水系,连通小清河与练江河,开源公园已成为城市的一张名片,西水东引、“两河一管”、双高楼水库、五里河湿地公园、开源河水系项目已启动;恒大、绿地、建业等知名企业纷至沓来、群雄逐鹿,示范区将逐步成为低密度、高品质的理想生态宜居之地。

■ 休闲之区

驻马店地处亚热带与暖温带的过渡地带,气候温和湿润。示范区西南部黄溪河、玉皇河沿金顶山、老乐山、三架山、长寿山、蚂蚁山蜿蜒而下,注入汝河,沿线金顶湖、长寿湖、三架山水库、龙泉湖、云梦湖等十多座水库串联成珠,湖光山色,清水涟漪,既是驻马店的城市后花园,也是西部山区(由老乐山、金顶山、白云山等连绵山脉和板桥水库、老河水库等组成的浅山丘陵区域)的门户。依托示范区独具特色的山水资源,育山理水,留田造园,形成“独特、可识别”的山水田园生态景观格局。按照生态文明绿色发展理念,引入知名旅游和养生养老机构,发展休闲旅游、养生养老、健康服务业,打造休闲养生基地。龙泉湖滨水健康谷、旅游小镇以及金顶湖养心小镇、健康养老产业园等项目启动条件趋于成熟,开发潜力巨大。

春催千山秀,雨润万象新。在市委、市政府的正确领导和大力支持下,下一步,示范区党工委、管委会将以十九大精神为引领,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实新发展理念,以勇立潮头唱大风的气魄和干事创业舍我其谁的担当,乘着改革开放40年的东风,加快产城融合、推进绿色发展,在构建现代城乡体系、现代产业体系、公共服务均等化、生态文明建设、体制机制创新等方面先行先试,创新实践,必将探索出一条“三化协调、四化同步”新型城乡一体化发展道路,为把驻马店建设成为人们向往的理想之城和美好家园作出新的更大贡献。

本版策划、摄影、撰稿:汪 松 王 宁 王振耀