记者 张付军 王振江 文/图

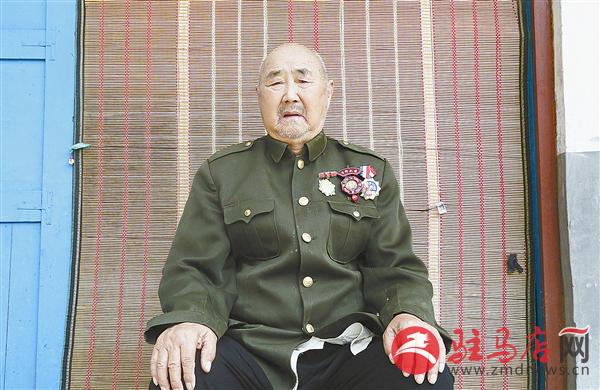

张功法近照。

一米八几的魁梧身材、走路虎虎生风、说话底气十足,站在记者面前的张功法言谈举止“军人范儿”十足,根本不像93岁的老人。

“当年俺刚参加新四军,李先念师长见了俺,看俺个头高、块头大、反应机灵,就说‘小鬼,就留在我身边吧’,就这样,俺就留在了警卫连,保卫首长,和首长一起打鬼子。”张功法讲起这一幕,非常自豪。

1924年11月,张功法出生在现在的西平县杨庄乡小街村。杨庄乡是一个革命老区,西南部与嵖岈山抗日根据地接壤。离小街村不远的仪封有着悠久的历史文化,是兵家必争之地,孔子周游列国时曾在此设坛讲学,阎公书院、黉庙闻名于世。据《西平县志》《遂平县志》《杨庄乡志》记载和老辈人的记忆:日本鬼子曾两次来到仪封及邻近的小街村,并犯下了滔天罪行。

张功法见证了1942年那次日本鬼子侵犯仪封和小街村犯下的滔天罪行。1942年农历正月初一,100多名日军侵入杨庄,数百人被拉走当苦工,1人被马踩死,几十名妇女被奸污,多人被枪杀。日军还到处杀鸡宰牛、抢劫财物,并在村民的面缸里拉屎撒尿。

亲眼目睹了日本鬼子的累累罪行,19岁的热血青年张功法“恨不得撕吃了日本鬼子”。他听说在豫鄂边区活动的李先念部队专门打日本鬼子,几经辗转,1943年,他如愿以偿进入李先念的第五师成为一名新四军战士。一个偶然机会,李先念看到张功法个头高、块头大、反应机灵,就把他留在了司令部警卫连。

1944年4月中旬,日本侵略军集中了9万多人,向河南郑州、许昌、西平、遂平、舞阳、洛阳等地大举进犯。当时,河南国民党驻军汤恩伯部40余万人一击即溃,仅仅一个多月的时间,便损兵折将20多万人,使日寇占领了38个县城。日军实现了打通平汉路的战略意图,河南的大部分土地沦入敌手。为了拯救处于水深火热中的河南人民,中共中央、中央军委和华中局先后发出向河南沦陷区提供救援的指示。在豫鄂边区活动的新四军五师党委,根据党中央、中央军委和华中局的指示,组成了以黄霖同志为指挥长的豫南游击兵团。“天天就想打鬼子,听说黄霖同志要带部队打鬼子,俺就参加了豫南游击兵团。1944年7月,俺随部队向正阳、确山、汝南、驻马店一带挺进,那仗是一个接一个打。”张功法回忆道。

史料记载,1944年11月中旬,中原部队五师十三旅三十八团、三十九团一部和黄霖同志率领的部队会合,突破敌人的层层封锁,胜利到达豫中的嵖岈山地区。部队进驻嵖岈山后,以嵖岈山为根据地,同敌伪顽展开战斗。1945年2月8日,我部挺进兵团二团、四团和三十九团一部,歼灭了盘踞在舞阳县尹集镇母猪峡地区的土顽武装数百人。3月26日,我部向尹集日伪军关振亚部进攻,经过激烈战斗,该部一个团被全部歼灭。4月13日,我部豫中兵团一部继续向西平、舞阳、郾城交界地区进攻,全歼合水镇的日伪军二师张国威部和伪西(平)遂(平)舞(阳)郾(城)四县联防司令员吴春亭部,生俘伪师长张国威、伪四县联防司令员吴春亭等,日军松木指挥官被击毙。

“部队在嵖岈山地区一连串的胜利真过瘾,狠狠打击了日伪顽的疯狂气焰,大大鼓舞了豫中人民的抗日热情。”讲起在嵖岈山的一连串战斗,张功法都顾不上喝水。老人的大儿子张改忠笑着告诉记者:“老人最喜欢讲自己这段战斗经历,有时给我们讲也是不嫌累,一讲就是半天。”

后来,张功法又随部队在豫鄂交界的武胜关打击过日寇。1945年8月日寇投降时,他所在的部队在湖北省应山县接受日军投降。“日本鬼子投降时像被霜打的叶子,老实得很,老人、小孩都敢用石子砸他们,他们也不敢吭气,中国人真解气啊!”谈起亲身接受日本鬼子投降,张功法开心得笑了。

在应山县接受日军投降后,张功法又跟随王震部队在大别山开展革命活动,1946年参加中原突围战役时,在洛阳腿部受了重伤,在白马寺养伤3个月后,因当时医疗条件有限,腿伤仍没治好,没法再在部队打仗。张功法为了不给部队添麻烦,便返回老家杨庄乡小街村务农。

在家乡他老老实实做人,曾当过搬运工人,靠勤劳和老伴儿一起养育了6个儿女,生活再困难,也不向党和政府添麻烦。1982年,河南省人民政府向他补发了“解放军中原军区部队士兵证”,现在政府每月向他发放生活费400多元。前几年老伴儿去世,张功法一直跟着二儿子生活。二儿子常年在平顶山打工,张功法主要靠48岁的二儿媳张凤芹照顾,张凤芹是一个非常孝顺的人。“家有老人真是宝,俺公公眼不花、耳不聋,不吃猪肉,很少吃牛肉、鸡肉,早上晚上都是一个馍一碗稀饭,中午一大碗素面片,老头性格好,天天干干净净,好伺候。” 爽朗的张凤芹告诉记者张功法的“长寿秘籍”。张凤芹还告诉记者关于张功法的一个秘密:张功法虽然93岁了,最爱裁剪衣服,他眼不花能穿针走线,还能使用剪刀,经常一个人在屋里做衣服。家里给他买的衣服,他对款式若不满意自己就进行修改,添几个口袋、把长袖改成短袖等。“你看,俺爹今天穿的这件衬衣上面的口袋就是他自己缝上去的,俺爹手巧不巧?” 张凤芹笑着问记者。