记者 杨军民 通讯员 王 珺 文/图

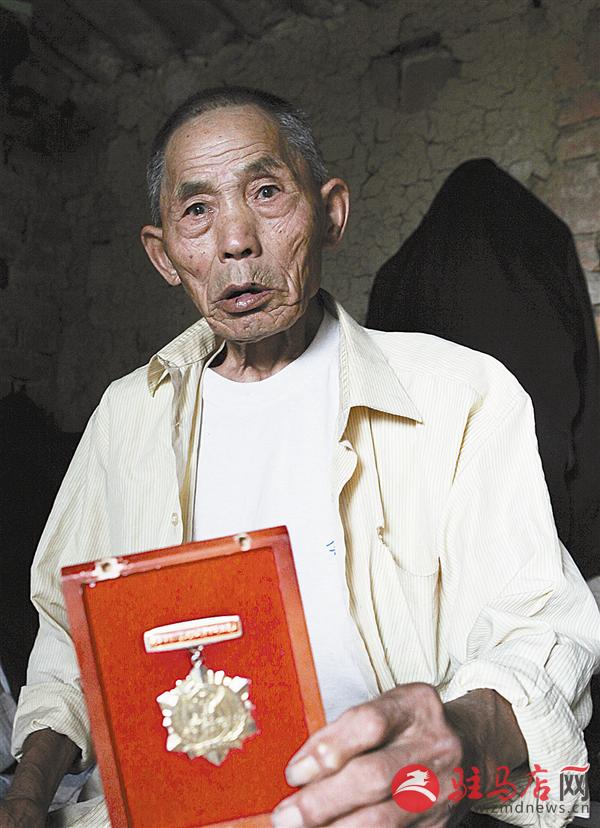

杨勇林近照。

拨开历史的尘烟,追寻抗战的足迹,在正阳县兰青乡胡塘村还有一位身体硬朗的抗战老兵杨勇林。杨勇林今年88岁,身体硬朗,只是听力已差。杨勇林至今还珍藏着他的入伍证明和纪念中国人民抗日战争胜利60周年的纪念奖章,还把它们像宝贝一样收藏着。

杨勇林1927年出生,是家中的独子,解放前家中贫寒,父亲早年去世,他和母亲相依为命,生活艰难,时常缺吃少穿。在他14岁那年,村里来了共产党的队伍,部队纪律严格,对老百姓亲民友善,与群众打成一片。只因当时有位当兵的把刚端起的一碗饭给了饥饿难耐的杨勇林,让他吃了顿饱饭,杨勇林有了想当兵跟队伍走的念想。但他是家里的独苗,母亲的唯一依靠,母亲死活不舍得他去当兵。杨勇林下定决心,不顾母亲反对,偷偷跑去报名参军,部队还给他披红戴花,欢迎他光荣入伍。

杨勇林参加八路军后,跟随当地的游击队时常伏击日军,打游击战。他们白天隐蔽、分散,夜晚伏击目标,时常夜行往返100多公里,轰炸日军的碉堡。袭击完成后,又连夜赶回驻地隐蔽起来。像这样的夜袭战,他们打过汝南城和正阳王店、陡沟及信阳等地的驻守日军。如今,一提起日军侵华的罪行,杨勇林总是愤慨不已,对同胞遭受日军的残害仍很痛心,老人回忆当年的惨况,禁不住眼含泪水地说:“你们不知道那些日本人有多可恨,他们到处烧杀抢,叫老百姓不能活啊!咱不抗日行吗?”老人说到痛处,还唱起当年老百姓唱的民谣:“提起日本人,百姓闹头疼;既要抢粮食,又要奸女人;到处烧杀抢,叫咱不能活;群众齐心起,誓死要斗争;赶走小日本,人民得自由……”

让杨勇林最难忘的是那次在南阳桐柏山区的战役,当时他所在的游击队遭到日军围剿,部队作战艰苦,连日翻山越岭,又加上山高路远,天又下雨,同志们的草鞋大都磨穿了。没有鞋穿,只能光着脚在山间摸爬滚打,很多战士的脚都被山石和荆棘刺破,流血不止。连日的阴雨,让战士们半个月都没有穿过干衣服。杨勇林在一次与日军激战中,小腿中弹,不能走路,只得躲在山中的老乡家休养。而当他养好腿伤后,部队已转战到其他地方,为此他与部队走散,失去了联系,只得回到家乡。

回到老家以后,杨勇林被当地的乡保长抓住,说他当过共产党的兵,要拉他枪毙,后因高庄的保长与他有些故亲,经其求情,说他还太年轻,才免于一死,但被拉入了国民党的军队。不久,他逃离了国军部队,又寻找到共产党的队伍,成了李先念部队五师老三团的转盘机枪机枪手,是部队作战中的尖兵,跟随部队在鄂豫边区游击作战,粉碎了日伪军的一次又一次扫荡。1945年抗日战争取得胜利后,他随部队作战在中原战区,又投入国内解放战争中,直到1949年革命取得胜利,全国解放,杨勇林才退伍回到家乡务农。

杨勇林的大儿子杨宝山,今年62岁。他说:“小时候就常听父亲讲他们与日军作战的事迹,我们兄妹几个是听着父亲真实版的战斗故事长大的,知道现在的幸福生活来之不易。老父亲的右腿小腿上至今还有一道很深的枪伤疤痕。政府没有忘记父亲他们这些抗战老兵,每月发放600多元的津贴。”

人物档案:杨勇林,男,1927年2月出生,1941年加入当地八路军游击队,1942年4月被拉入国军陆军整编第58师183旅,1942年10月又加入李先念部队五师老三团部队在鄂豫边区游击作战,先后在步枪班、机枪连当战士,又当转盘机枪机枪手、副排长。抗战胜利后,他随部队在中原战区参加了3年解放战争,1949年全国解放,退伍后回乡务农。