人生路上情深似海 天地之间大爱无边

——2015驻马店市“天中最美母亲”事迹简介

为促进文明驻马店建设,打造“好人之城”品牌,传承中华民族传统美德,弘扬伟大的母爱精神,在全社会树立尊重母亲、善待母亲、感恩母亲的良好社会风尚,驻马店市文明办在全市开展了2015“寻找天中最美母亲”评选表彰活动。此次活动自3月份启动以来,全市从各个途径推荐候选人800余人,通过多轮评选,最终确定10人为2015驻马店市“天中最美母亲”。

徐云玲 为了孩子在大山深处坚守28年

徐云玲,56岁,泌阳县马谷田镇孙庄小学马庄教学点教师。她在大山深处巴掌大的学校代课,一“代”就是28年。茅草教室不能遮风避雨,她和丈夫上山采石,用架子车一车一车拉回,拿出1年的代课工资买来水泥、木料,耗时3个月,硬是盖起了3间石头教室。每次上课,徐云玲先给三年级上,然后二年级、一年级,最后教学前班。夏秋季节易发洪水,她早接晚送,把孩子一个一个背过河。学生生病了,她挤出时间跋山涉水去学生家中补课。教学条件有限,但文化课和体、音、美、品德课样样齐全。她带着孩子们到山脚下或小溪边放声歌唱,在村头小路上赛跑,掰手腕、摔跤、做体操。因为她的坚守,当地适龄儿童无一失学。2009年,她转为正式教师,工资也涨到了1300元,徐云玲已经很满足。28年来,她送走了一茬又一茬的学生,她的学生升入初中、高中,有的考上了大学、读了博士,但她还坚守着深山里的三尺讲台。她曾荣膺驻马店市“感动天中十大人物”,被全国网民评为“感动中国十大小人物”。2010年,徐云玲荣登“中国好人榜”。2012年,她在北戴河受到了习近平总书记的亲切接见。

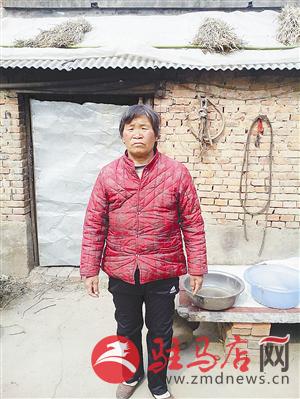

赵小参 30多年精心抚养婆弟、婆妹、侄子

赵小参,61岁,平舆县万金店镇王寨村人。1983年,赵小参的公公、婆婆相继离世,撇下了两个婆妹和三个婆弟,最大的17岁,最小的才6岁,家徒四壁,一贫如洗。30多年来,她履行着一位母亲的责任,精心照顾和抚养5个婆弟、婆妹和两个侄子,帮助婆弟上学、盖房成亲,送婆妹出嫁。兄妹五人相继成家立业了,虽还欠两万多元的外债,但赵小参还是长长地松了一口气。2002年,赵小参患上食道癌,数年里经历了多次化疗。2006年腊月,厄运再次降临——二弟妹突然暴病身亡。此时,二弟在外打工,失去联系,他18岁的大儿子正读高三,15岁的小儿子在读初中,赵小参义无反顾地作出决定:收养两个侄子!面对愈加沉重的生活负担,她不得不拖延自己的治疗,腾出钱物,极尽所能,供养两个侄子读书。功夫不负有心人,大侄子在高考中金榜题名,赵小参倍感欣慰。2008年10月,二弟踏进了阔别3年的家门,得知前情,他扑通一声跪在赵小参面前:“嫂子,您就是俺亲妈。”2014年,赵小参荣登“中国好人榜”。

刘玉莲 助推智障儿子登上音乐大舞台

刘玉莲,58岁,确山县人口计生委培训中心退休工人。她儿子秦一章一出生,就被诊断为“先天愚型”病症,即为智障儿。为让儿子接受正常人一样的教育,享受正常人一样的生活。她千辛万苦陪伴智障儿子秦一章上课,度过从小学到初中九年漫长岁月,又陪伴儿子在初中毕业后刻苦学习葫芦丝、萨克斯、巴乌、吉他、笛子等古典乐器。秦一章先后荣获驻马店市首届青少年才艺电视大赛金奖、中欧国际青少年文化艺术节暨第九届全国校园才艺选拔赛河南赛区金牌、河南省第六届残运会跳远银牌和

范珍 摘肾再续儿子生命

范珍,61岁,西平县出山镇大于庄村人。她是一位普普通通的农家母亲,勤劳、朴实、善良。近两年的不幸接二连三光顾她的家庭。先是丈夫中风,后来她被检查出了高血压、脑血栓等,本不富裕的家庭更是雪上加霜。2014年7月,她外出务工的儿子患上尿毒症,已经是晚期了,只有透析和换肾两种治疗方法。为保证儿子按时透析,她放弃了自己的治疗,借遍亲友,债台高筑。为让儿子彻底摆脱病魔,她不顾生命危险,把一个肾换给了儿子。看着儿子一天天好起来,母亲笑了。望着母亲憔悴的面容,儿子哭了。儿子深情拥抱母亲:“妈,是您给了我第二次生命!”

李洋 聋哑儿童心中的“妈妈”

李洋,32岁,市残联残疾人康复中心干部。2003年,她从北京联合大学特殊教育学院毕业后, 12年如一日,辛勤耕耘在残疾儿童特殊教育和康复训练的一线。许多聋哑儿童刚到康复中心时什么都不会说,一个发音对他们来说都很困难,很多时候为了辨别一个音就要重复几十遍上百遍。为了给学生正音,她还常把自己当成实物教具,让孩子摸着她的脖子去体会和感觉声带振动学着发音,让孩子摸着她的脸去练习呼吸。每节课上百次的口腔开合,上百次的舌头运动,上百次的发音……一节课下来总是口干舌燥,脸肌酸疼,但她从没抱怨过。与残疾儿童接触,会有许多难以想象的困难和艰辛,也需要有比常人更多的勇气、更多的爱和更多的付出。不仅要承担他们的康复教育任务,还要负责他们的吃、喝、拉、撒等保育任务,许多孩子生活不能自理,大小便经常拉到身上,她当时还没结婚,就开始给孩子洗洗涮涮了,做起了“妈妈”做的事。作为一位母亲、一位残疾人康复中心的工作者,她在平凡的岗位上,用母爱托起残疾儿童的健康,用亲情抚慰残疾儿童的心灵,用行动诠释母爱的伟大和人格魅力,让很多残疾儿童从心灵深处发出呼唤:“妈妈。”

袁素英 10年来收养66名弃婴

袁素英,60岁,正阳县真阳镇环卫所环卫工人。2002年,她唯一的孩子当兵复员后不幸身亡,袁素英感觉就像塌了天。她和丈夫膝下无其他儿女,再生育一个不现实,就想到县民政部门领养一个孩子。接触几次,他们发现都是弃婴。看到弃婴们不幸的遭遇和渴求母爱的眼光,袁素英的心揪成一团,当即决定亲自抚养弃婴,让他们健康成长。10年来,她含辛茹苦先后收养了66名弃婴,最多的时候,每年会照顾10多名弃婴,最小的不足1月,最大的也只有5岁左右,多数孩子有残疾,生活不能自理。还有些婴儿生命垂危,非常可怜。每次从有关工作人员手中接过可怜的孩子,她都马上给孩子洗澡、喂奶。经过精心护理,很多孩子开口就喊出了“妈妈”。每当此时,她既激动又自豪。照顾孩子吃穿住行,为孩子治病,像照顾自己的亲生孩子一样。为供弃婴袁宝上学,她甚至卖掉了留给儿子的

杜明兰 “后娘就是亲妈”

杜明兰,59岁,正阳县慎水乡刘桂庄村人。当年,17岁的她在公社窑场做工时认识了在窑场里做饭的刘辉。刘辉妻子过世,场长让杜明兰和几位姑娘发扬雷锋精神到刘辉家中帮忙。杜明兰至今清楚记得第一次见到刘辉4个孩子的情景:“3间土坯房,家里板凳也没有,4个孩子躲在房间里不愿出来,最大的是个男孩,3个女孩。他们脸上脏兮兮的,瞪着圆圆的大眼睛有点恐慌,最小的两岁了,用棉袄围着坐在地上。”杜明兰鼻子一酸,忍不住一把搂过这个两岁的孩子,母亲般温暖拉近了她和孩子的距离。离开了刘辉的家,几位同行的姑娘说:“哪位好心人嫁给刘辉就好了!这个家也就有救了!”出于爱和同情,18岁的姑娘成了4个孩子的母亲。为照顾孩子杜明兰费尽心力,她早上要给孩子穿衣、梳洗、做饭,晚上先帮他们洗澡、看着他们睡熟,她才能上床睡觉。她常半夜起来看孩子是否睡得安好,出去干活也要带着最小的孩子。三女儿刘欣一次病重拉到县医院,医生说,这孩子病太重了,怕没救了。杜明兰当场跪下,哭着说:“我虽是孩子后娘,可我比亲妈还疼她,求你一定为她治好病。”在医生精心治疗下,三女儿终于出院了。如今,大女儿、二女儿、三女儿都在郑州国棉三厂就业。3个女儿回来看望她时,还要坚持与杜明兰睡在一起,聊聊她们的工作生活。杜明兰的故事被乡亲们传为美谈,她的家庭被省妇联授予“河南省五好文明家庭”,她也被评为“中国好人榜”候选人。

郭小多 28年拄着双拐精心照料公婆

郭小多,54岁,平舆县老王岗乡甘港村人。她13岁患上化脓性骨髓炎,只能撑着双拐走路。1986年,成家后的郭小多拖着重残之躯,和丈夫为幸福生活打拼。1991年,她丈夫患上风湿性心脏病,逐渐丧失劳动能力。为给丈夫治病保命,她连续8年16次到南方乞讨,直到丈夫2000年去世。那一年,郭小多40岁,丈夫撇给她的是82岁的公公、84岁的婆婆、11岁的女儿和7亩责任田、3亩开荒地及近7万元的债务……不少人劝她改嫁,小多坚定地说:“虽说俺又病又残,可俺走了,这个家就散了。”这个朴实的农村妇女,愿意用纤弱的身板为这个家遮风挡雨。为种好家里10亩地,维持生活来源,她克服腰部及右膝完全僵硬的不便,以常人难以想象的毅力下地劳作。在她的精心打理和亲戚邻居帮助下,她家庄稼收成一点儿也不差!嫁到婆家28年来,小多穿的都是亲戚乡邻给的旧衣服,但她每年都会给公婆添新衣服,让他们穿得舒适体面。2002年夏天,小多的公公患上脑血栓,小多经常为公公擦洗身子、端屎接尿,无微不至地照料着公公,直到公公6个月后去世。寒冬,为给婆婆取暖,小多每晚都会给婆婆换两次热水袋;炎夏,小多自己舍不得吹电扇,却专门给婆婆备着一个小风扇。在她的精心照顾下,现已百岁的婆婆不光能每天在村里散步,还时不时地让小多开着电动三轮车拉她去几公里外走亲戚。2015年,郭小多荣登3月“中国好人榜”。③3

赵国珍 “久病床前有孝媳”

赵国珍,52岁,遂平县工商局干部。公婆年老后,她就一直守在二老身边,数十年如一日伺候公婆的孝心受到同事邻里一致称赞。2000年,婆婆病重,大小便失禁,她及时给婆婆擦洗干净,被褥衣物经常拆洗更换,从来都是把婆婆收拾得干干净净的,房间空气清清爽爽,让人根本看不出来是婆婆重病卧床的病人。为让婆婆有好的心情,她经常跟婆婆说:“妈,您别怕,我一直都在你的身边,要乖乖听话,不要发脾气……”让婆婆觉得像是自己亲闺女在身边伺候,还经常讲故事和笑话逗婆婆开心。婆婆在床上躺了6年,她为婆婆洗澡、梳头、捶背、剪指甲,从不厌烦。就这样日复一日伺候到2004年, 82岁的婆婆安详地离开了人世。出殡那天,她流着泪跪在老人的身边说:“妈,让我再最后伺候您一次吧!”她为婆婆理顺散乱的白发、净面,自始至终都倾注着一个媳妇的孝心。婆婆去世后,公公受不了这个打击,突发脑血栓,导致老人半身瘫痪,大小便失禁,生活完全失去自理能力。她不分昼夜地照顾着瘫痪的公公,不嫌脏累,端屎倒尿,嘘寒问暖。为了不让瘫痪的公公生褥疮,她每天至少要给老人翻身五六次,每隔几天,就用温开水把老人周身擦洗一遍。公公病后,她和丈夫几乎没睡过一个安稳觉。经过她细心照顾,老人身体逐渐恢复。由于公公肠胃功能退化,她跟丈夫专门学习怎样灌肠帮助老人排便,还专门放了一个便桶在墙角,每天清洗一次,吃喝拉撒安排得妥妥当当。为了让老人过得舒心,还专门买了一台电视机放在老人床头,为他解闷。老人已经100岁了,仍然精神矍铄,容光焕发,逢人便夸自己有个好儿媳。

李雪婷 “我要当失聪女儿的耳朵”

李雪婷,31岁,上蔡县杨屯中学教师。她有一颗善良的心,孝敬老人,勤俭持家。2013年春天,她和丈夫有了一对可爱的双胞胎女儿,然而孩子的出生令她喜忧参半,两个孩子因为早产,被送进了新生儿科监护室一个多星期。随后,大女儿被诊断为先天性心脏病。2014年,两个孩子又被确诊为先天性神经性耳聋,接踵而来的晴天霹雳,让她一夜之间苍老了许多。针对两个孩子的情况,医生说最好的方法就是装人工耳蜗。可是一个人工耳蜗二十多万元,两个孩子得四五十万元,还有后期康复费用……夫妻二人的工资除去给孩子买奶粉的钱所剩无几,根本无力承担这样昂贵的费用。正无计可施时,一位老专家告诉他们如果孩子还有一点点残余的听力,为什么不买个助听器给孩子试试呢?夫妻二人立即东拼西凑借来五六万元钱,给两个孩子戴上了助听器。以后日子里,她只要一有时间就一遍又一遍不厌其烦地给孩子说话,反复教孩子说话。利用表情、利用动作,想尽一切可能的办法,让孩子用声音来辨识事物……功夫不负有心人,过了一段时间,她的这种锲而不舍的努力,竟然有了效果。孩子开始有了对声音的反应,虽然并不是多么明显,但她感觉这已经是对自己最大的安慰,大家看到了她久违的笑容。她说:“我要当失聪女儿的耳朵。不管以后的路有多难,我都会始终牢记母亲的职责,绝不放弃。”